保育士の先生方を対象とした研修を担当しました。

急速にGIGAスクール構想が進み、ともない幼児教育、保育の場にもデジタル化の波が押し寄せてきていますね。「やらねばならぬこと」として向き合うのは、それが何であっても気乗りはしにくく、きっと不安に感じていらっしゃる先生もあることでしょう。まずはご自身が楽しいと感じ安心してほしい。私も楽しみながら準備をして当日を迎えました。

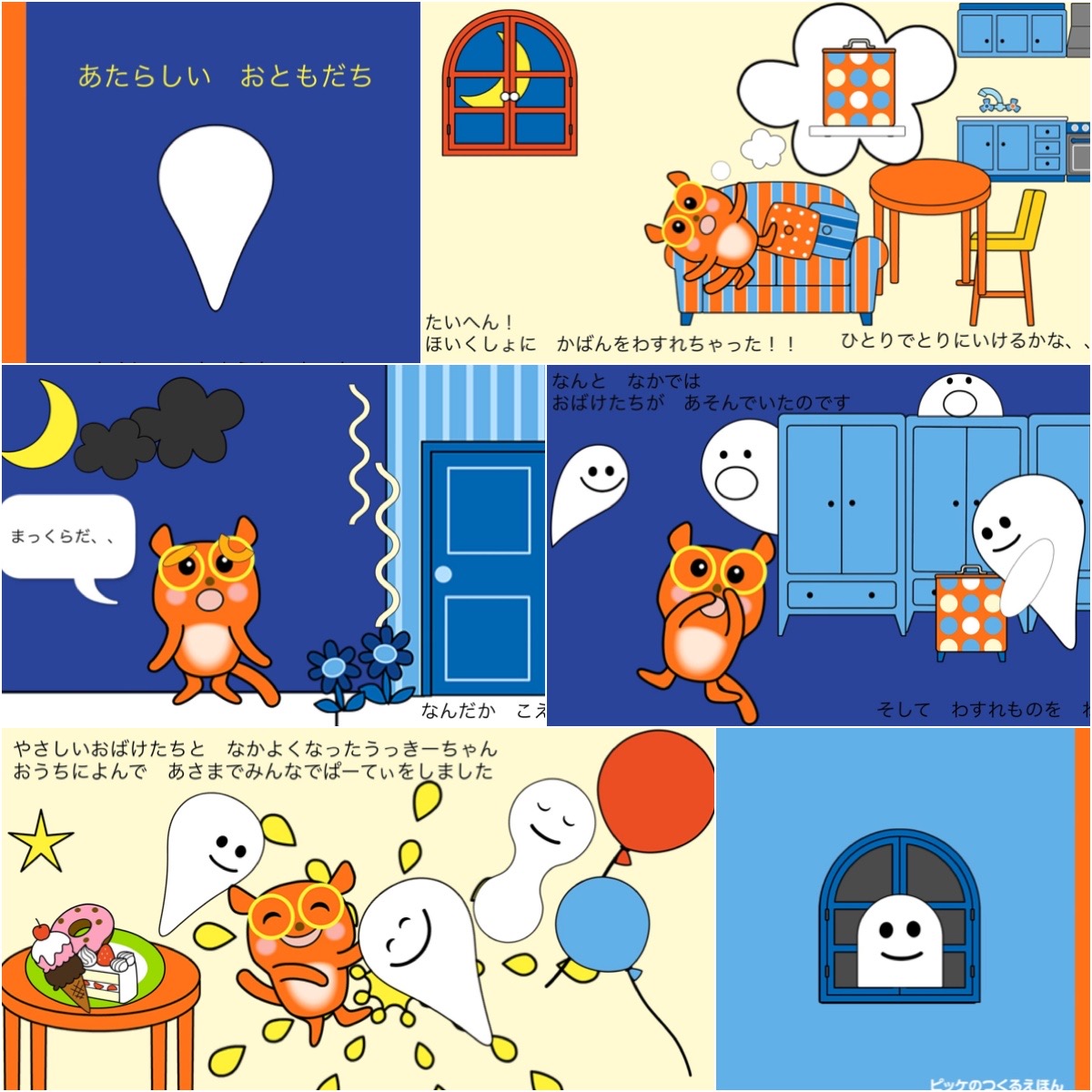

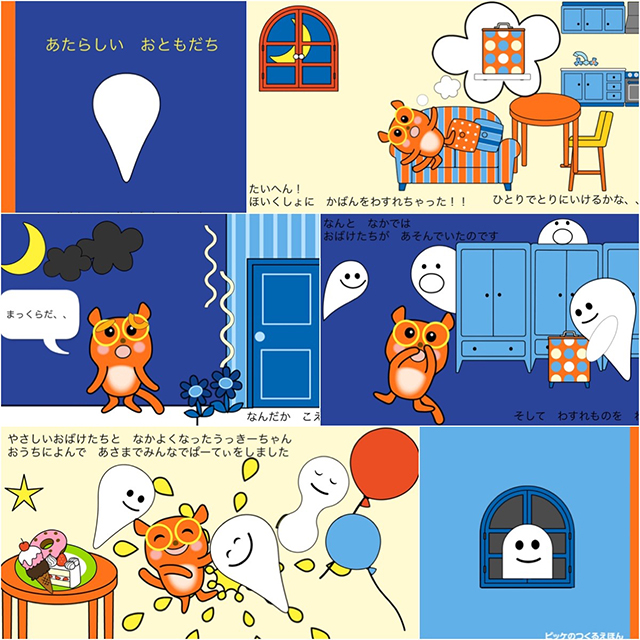

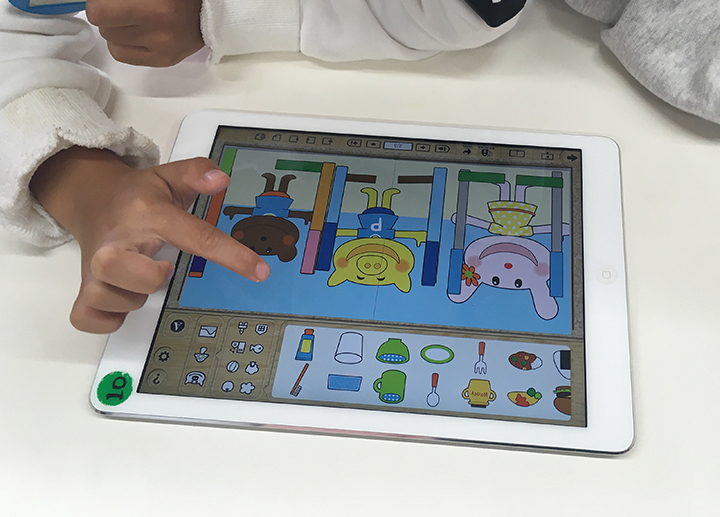

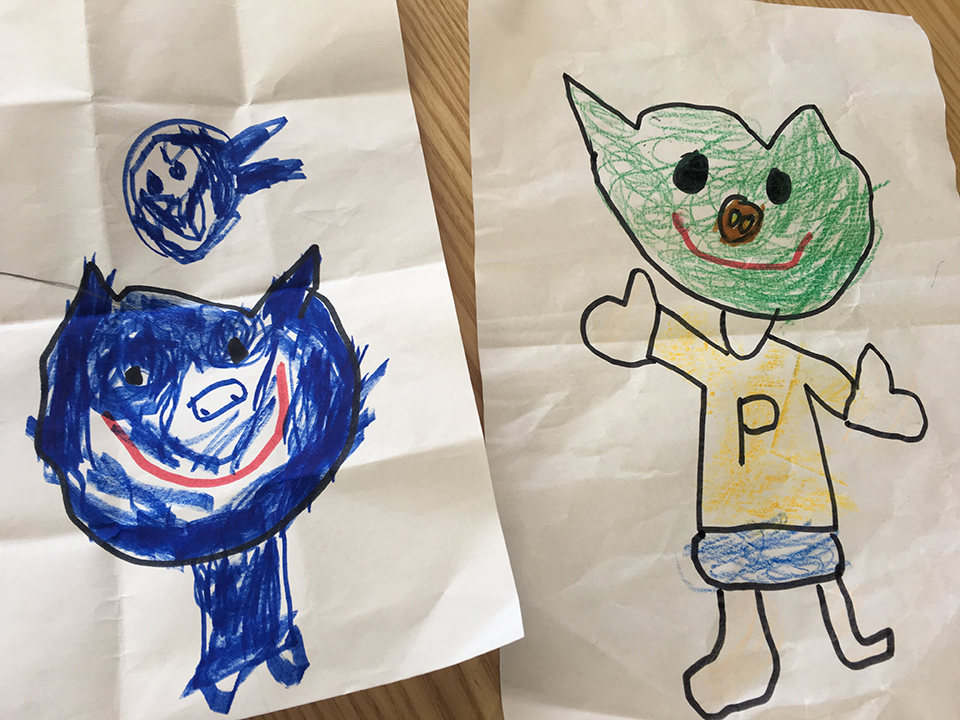

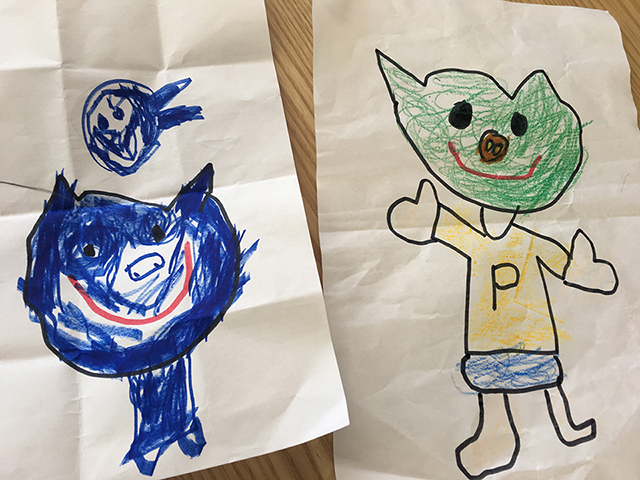

途中、体験時間も設けました。市役所での12月の研修時にも感じましたが、日々子どもたちと一緒に過ごしているからか、どなたも発想が柔らかく、お話は生活に根ざしています。泣いたり怒ったりするリアルな子どもの姿を捉えていて、かくれんぼなどの遊びも子ども視点から描かれているので、すっとその中に入っていけます。

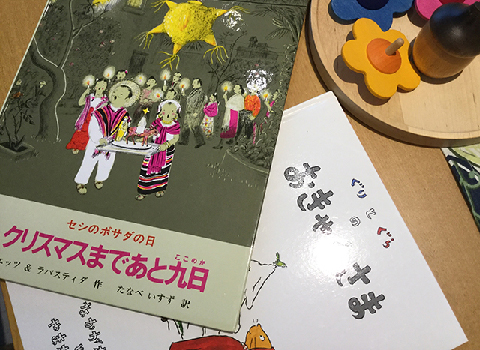

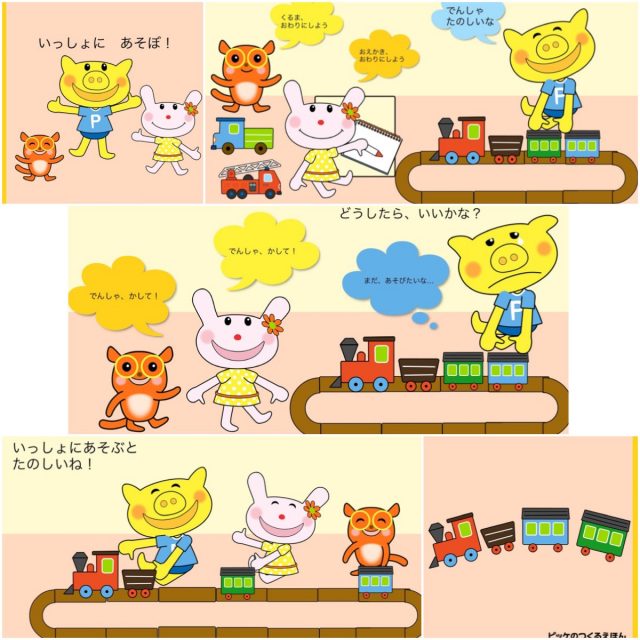

「貸して」と言われたら「どうぞ」と応じましょうという教えが幼い頃から疑問で「ちょっと待って」だってあるよと感じていた私としては、このお話も好きです。

加えて皆さん録音にも迷いがなく、声に情感もあって素敵です。(さいご4見開き目で、つい後ろから勝手に参加してしまいました。せっかくの名調子をこわしてますね、ごめんなさい)

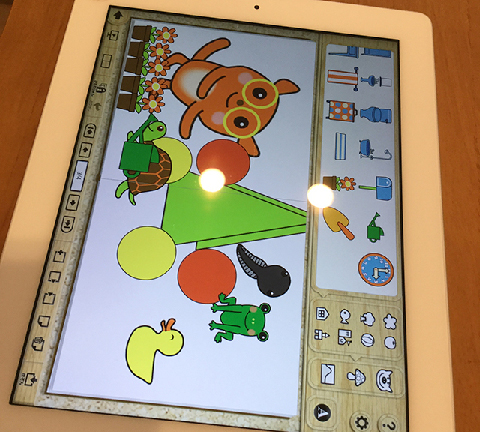

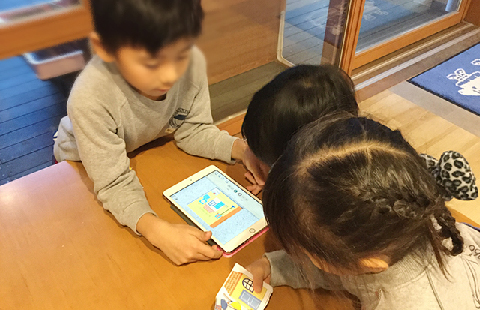

かれこれ20年ひたすら同じことを言い続けていますが、今回も「幼少期に言葉の楽しみにたっぷり浸らせてあげましょう。子どもたちをICTと『創る』で出会わせてあげましょう」とお話ししました。

対面での研修や講義は半年以上ぶり。やはり画面を通してよりも得られる有形無形のものが多くて、いいなぁと感じました。何より、所長先生をはじめ、ベテラン先生からも若手の先生からも熱意が伝わってきて、この皆さんであれば、子どもたちに楽しい場を設けてくださるに違いないと、嬉しく頼もしくなりました。

----------------

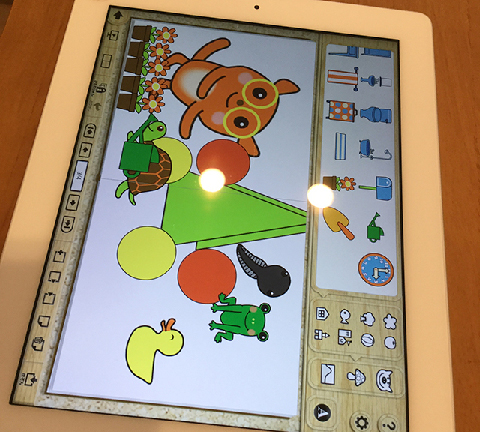

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------