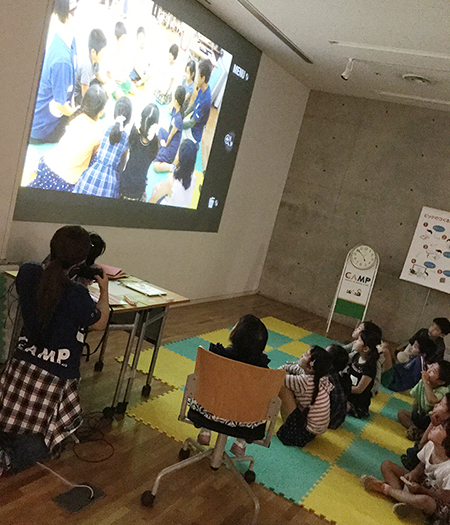

7月31日から8月7日までの土日を除く6日間、「中学・高校世代向けチャレンジドICTスキルアップ夏期講習会」(主催:神戸市、事業実施:社会福祉法人プロップ・ステーション)が開催されました。ICTを活用して障害のある方の就労支援をすることが目的です。「ピッケのつくるプレゼンテーション」を使った6日間のカリキュラムを作成し、講師を務めました(途中2日は代講)。

プロップ・ステーションは、竹中ナミさん(ナミねぇ)が設立された社会福祉法人です。障がいのある人を福祉の対象とみる施策や風潮を疑問に思い、意欲をもつ人がチャンスを得て社会を「支える側」に回れる世の中にしようと設立されました。ICTを活用して、チャレンジドの自立と社会参画、とくに就労の促進や雇用の創出を目的に活動されています。これからの時代はICTが重要になると先駆けて気付き(1991年に!)、実現には社会システムの構築が肝要と考え、産・官・学・民・メディアを巻き込みながら、長年続けてこられたナミねぇのパワー、愛、才覚 ほんとにスゴイです。実は、1991年は私にとっても転機の年。パソコン(AMIGA)で始めた3DCGが面白すぎて、脱サラして本格的に3DCG修行を始めた年なのです。ナミねぇとは、その10年後、プロップ・ステーションが入居する同じビルに小さな事務所を開いた2001年に出会いました。以来、微力ながら、ごくたまにですがお手伝いさせて頂いています。

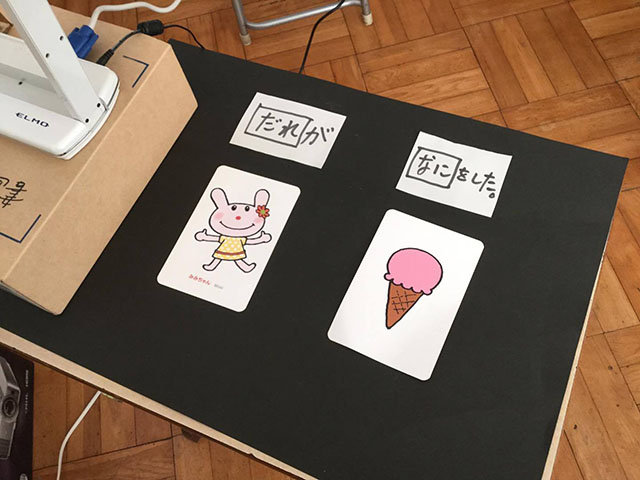

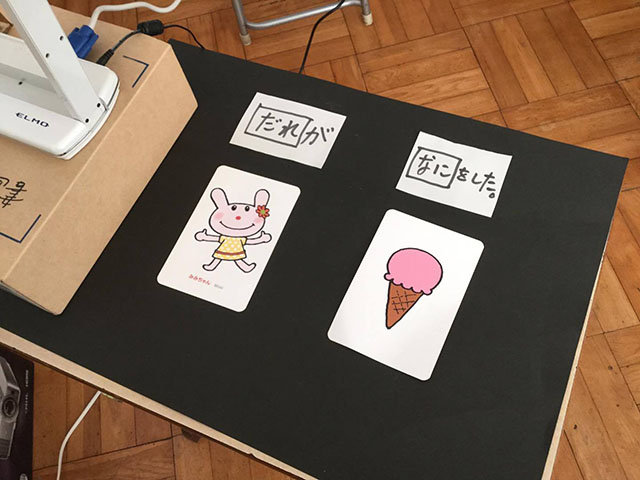

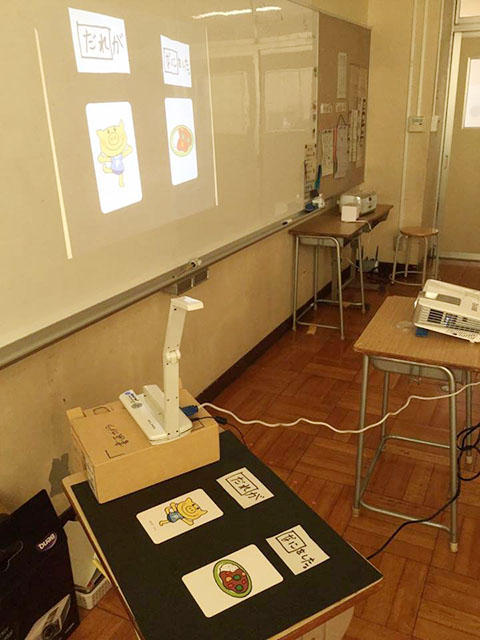

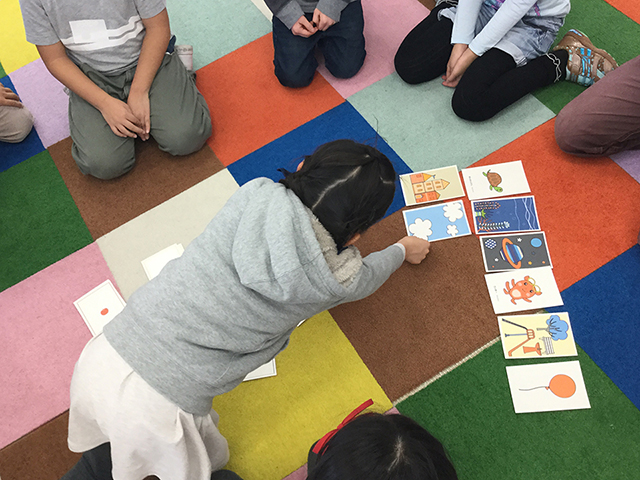

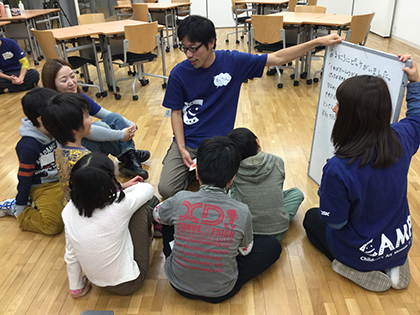

初日。はじめての場所、はじめての人の中で、皆さぞ緊張していることでしょう。まずは、おはなし絵カードを使った自己紹介で、呼んでほしい名前(ニックネーム)を、ひとりずつ言ってもらいました。いちど声を出すことで緊張を和らげる目的も兼ねています。

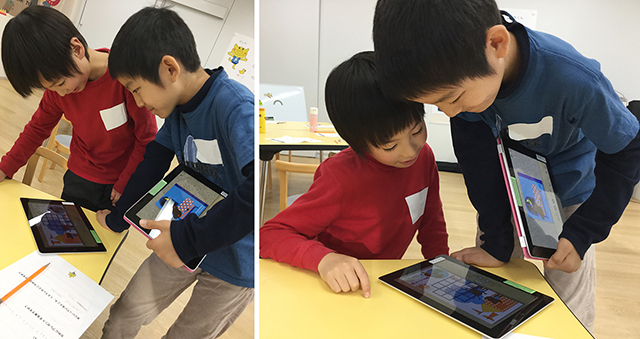

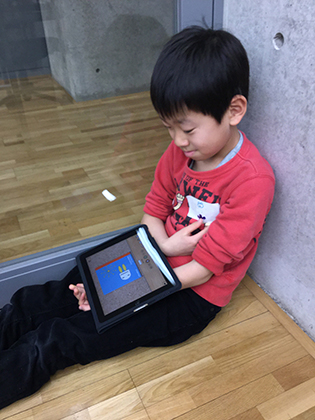

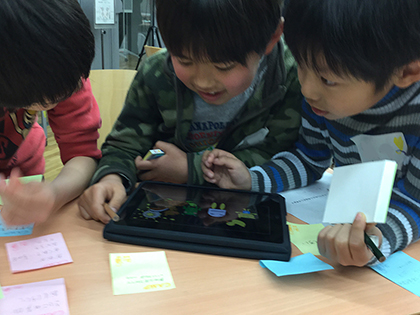

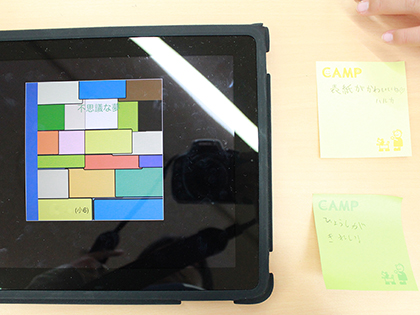

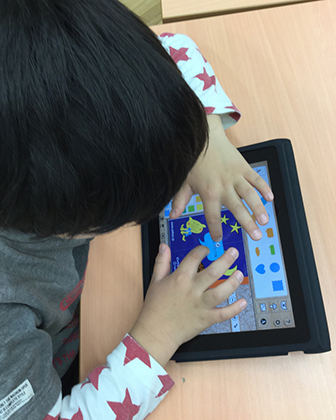

次に、パソコン上で自己紹介として一場面をつくります。バスケを3年やってきたという男子生徒は、ダンクシュートをきめているところを描きました。キーボードで名前も入力。パソコンが初めてという生徒さんも、操作を覚えどんどんつくっています。画面上で発表したあと、小さく出力して2日目以降の名札にしました。

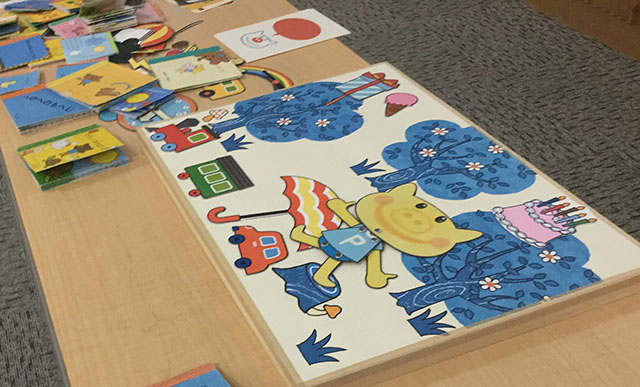

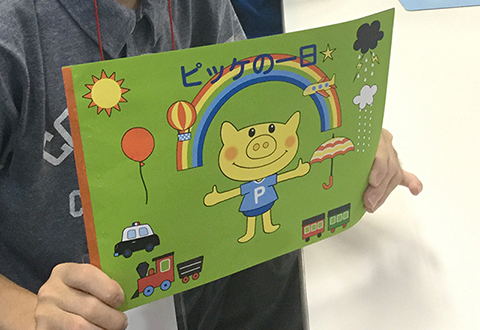

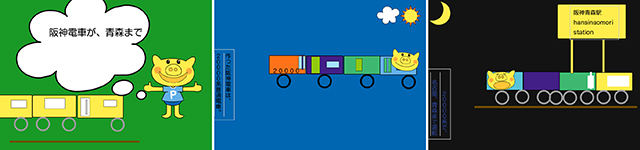

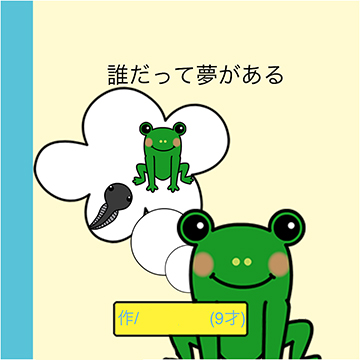

2日目は、初日の自己紹介で描いた現在の自分の好きなことや得意なことから発展させて、未来へ、自身の将来へと想いを馳せてもらいました。絵で4ページを目安につくります。3日目は、文章を入れて、題名のページを作成。土日のお休みをはさんで、4日目は、仲間からのアドバイスも参考にブラッシュアップ、メッセージページも追加しました。5日目は製本と予備日、最終日は発表です。

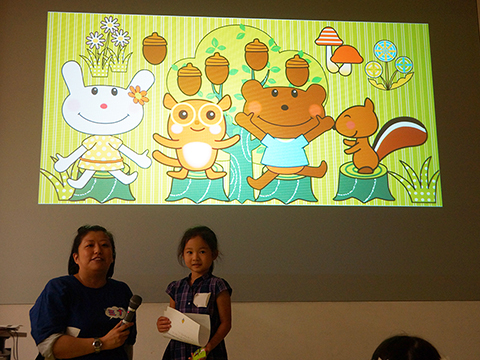

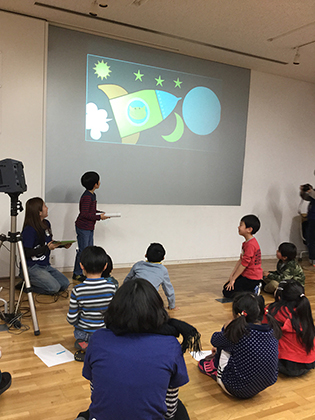

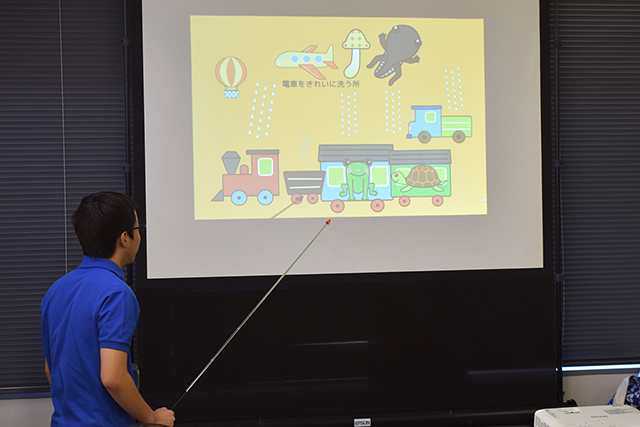

ソフトには録音機能もあるのですが、今回のテーマを考えると、「上映会」よりも、自身の声で発表するのがふさわしいと考え、録音は無しとしました。お母さん、妹やお兄ちゃんも見守る中、前へ出てきて発表。要所はポインターで指し示しながら、しっかり伝えます。

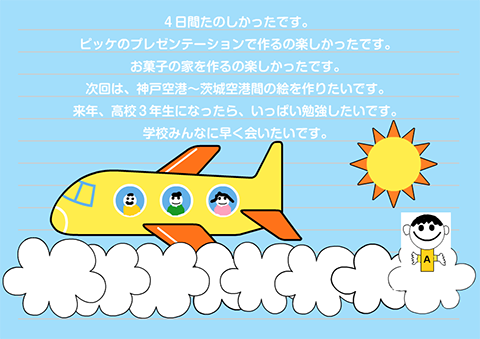

放課後デイサービスの先生、洋服のデザイナー、漫画家、ゲームクリエイター、金メダリスト、魚屋さん(釣ってきて料理もする)、電車をキレイにする人、警官、トリマー、カフェ経営、就きたい職業は様々です。

職業ではなく、どんな暮らしをしたいか、例えば、ひとり暮らしをしたい、本のたくさんある生活をしたい、を描いたり。お金を使い切ってしまい労働をしてたくさん稼いで良い暮らしをする、をユーモラスなストーリーにした作品もありました。

どんな人(心)になりたいかを物語にした子もいました。老人に席をゆずってあげられる人になりたいと。

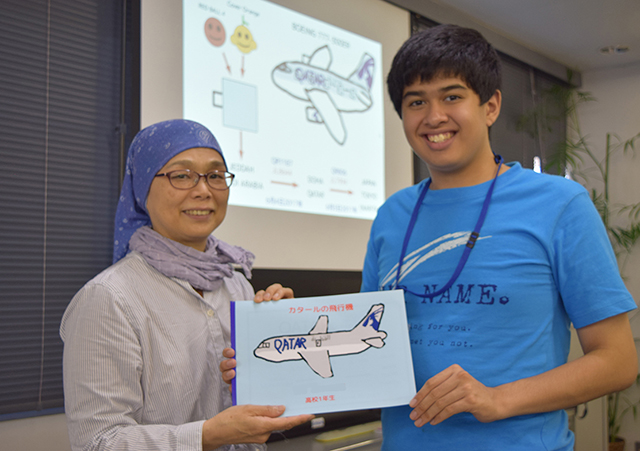

2017年6月5日のカタールと中東諸国の国交断絶で、カタール航空の飛行機が突然飛ばなくなったことが衝撃の記憶として刻まれていて、それを克明に描く作品もありました。

製本した絵本は、お母さんへ贈呈しました。

みんな実に堂々として立派でした。どの発表にも、心からの賞賛の拍手が送られました。

生徒さんたちのこの豊かな発想や素晴らしい力が(従来の方法では)うまく外へ表せないために、知られず、活かされないのは、社会にとってもモッタイナイとつくづく感じます。

絵が得意、文章が得意、ユーモアがある、センスがある、人や事柄への眼差しが優しい、根気強い、エネルギーにあふれてる、それぞれに良い持ち味があります。そこを伸ばしましょう。就労も、既存組織への「就職」ばかりではなく、自身のニッチな得意を活かし、新しい仕事をつくる道もあります。ユニークであることは、これからの時代において強みです。

ご参加くださった生徒さんたちが、ICTを味方につけ、自分の得意を伸ばし、本領発揮して存分に羽ばたくことを願っています。

久元市長も駆けつけてくださり、皆で記念撮影。

「チャレンジド」とは、「障害のある人」を表す新しい米語「the Challenged」を語源とした、プロップ・ステーションが提唱する呼称です。障がいをマイナスとのみ捉えるのでなく、障がいを持つがゆえに体験する様々な事象を自分自身や社会のためにポジティブに生かしていこうという想いが込められています。

ナミねぇのブログでも紹介 >>「ナミねぇのブログ」

新聞記事はこちら>>

社会福祉法人 プロップ・ステーション >>Webサイト

----------------

● 講座で利用したソフト: 「ピッケのつくるプレゼンテーション」

※ 学校向けWindowsソフトです。

● 類似のiPadアプリ: 「ピッケのつくるえほん for iPad 」

※ 個人でも学校でも App Store からダウンロードしてご利用いただけます(600円)。

● 最初のピッケ(Web):「ピッケのおうち」

※ マウス操作のパソコンでのみピッケと遊べます(無料)。プリンタ出力で楽しめる工作コーナーもあります。20年近く前につくったもので、iPadやスマホ上では動作しません。

● ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------