11月初旬、同志社中学校に、今年もゲスト講師としてお招きいただきました。8クラスあるので2日間、比叡山を望む素敵な学舎へ通いました。

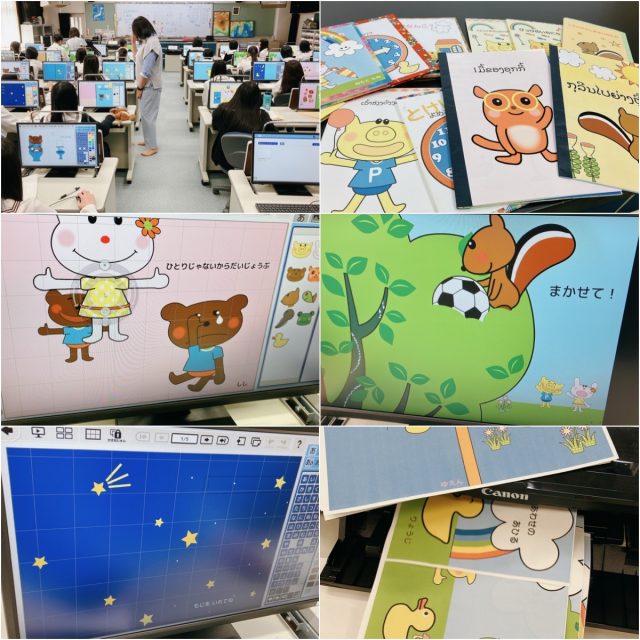

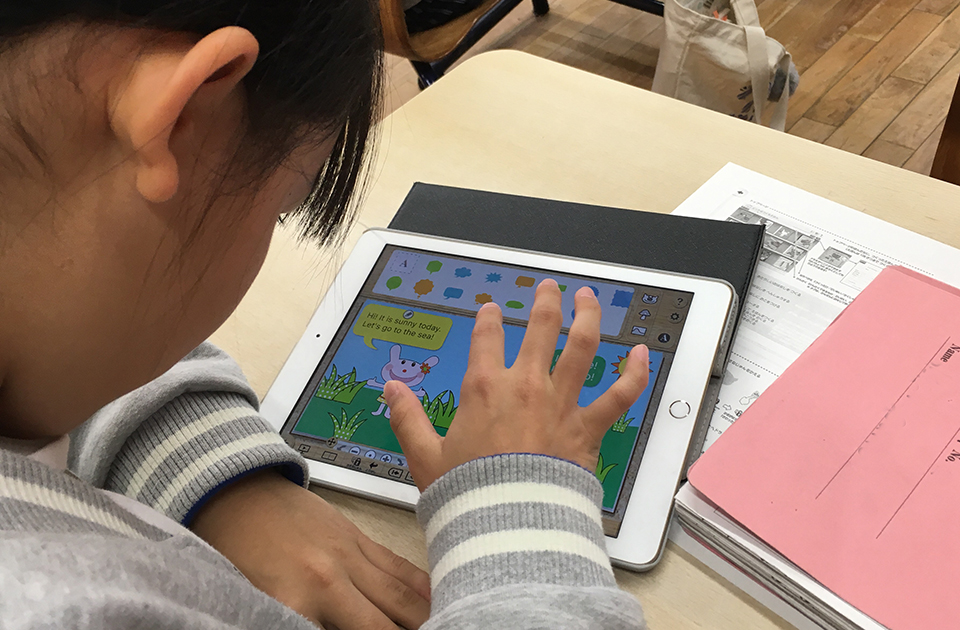

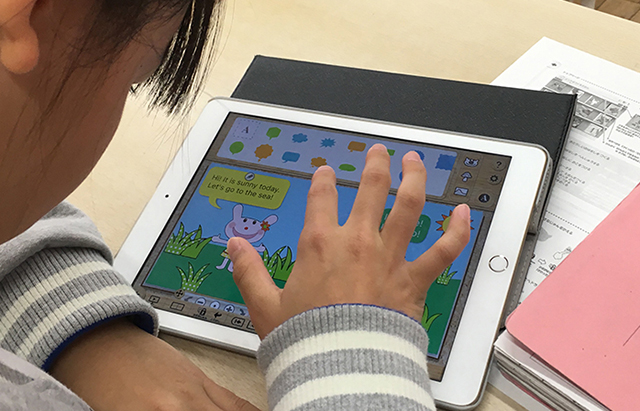

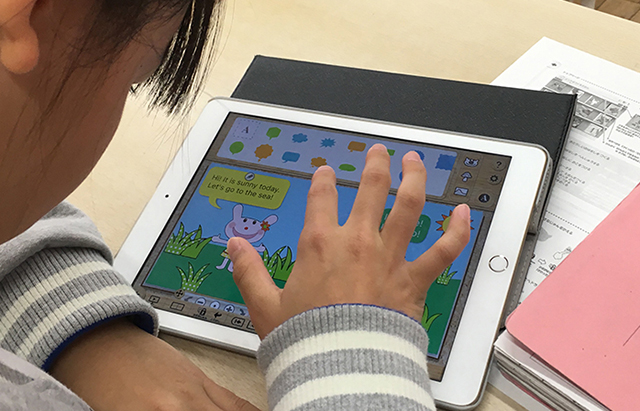

同志社中では全生徒が1人1台iPad を所有していて、1年生の英語の授業に「ピッケのつくるえほん」が導入されています。英語の先生は14人もいらして、ネイティブスピーカーによる授業、外国人講師と1対1で話すSkypeを使ったオンライン授業、国際交流プログラムなど、学校をあげて長年英語教育に力を注いでおられます。

反田任先生をはじめとする先生方による独自のカリキュラムは、教科書の枠にとらわれず(もちろん教科書の内容はおさえた上で、それと組み合わせて)、1年生ではピッケで英語絵本づくり、2年生では「My Dream」英語プレゼン、3年生ではキング牧師のスピーチの暗唱など、アウトプットも大事にされた学びのデザインとなっています。

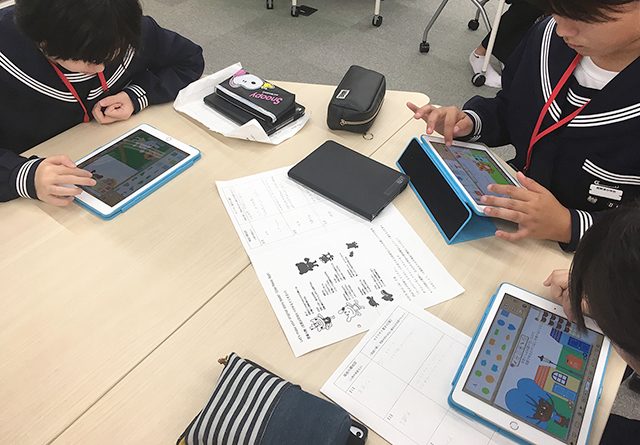

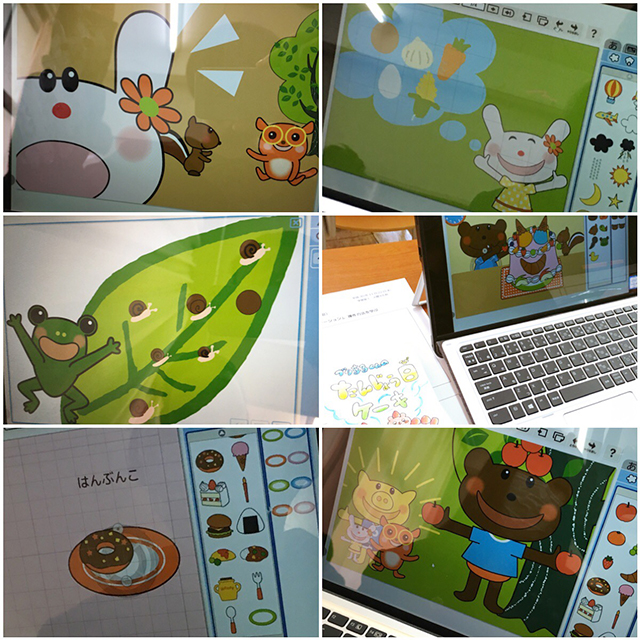

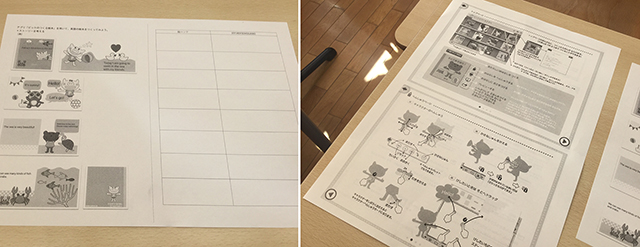

クラスは36人の少人数編成です。通常の英語の授業はハーフサイズクラス(18人)ですが、今回のピッケの授業は1クラス単位で行われました。この授業では、フリーライティング+絵コンテ+ピッケ絵本がリンクしています。提出物としては、フリーライティングのテキストとピッケ絵本となり、ピッケ絵本は各人で動画に書き出してロイロに貼り付けて提出します。

今年度は、複数人でテーブルを囲める新しい教室となり、互いの画面が見えるので、教えあいやアイディアの伝播が起こりやすくなっていると感じました。

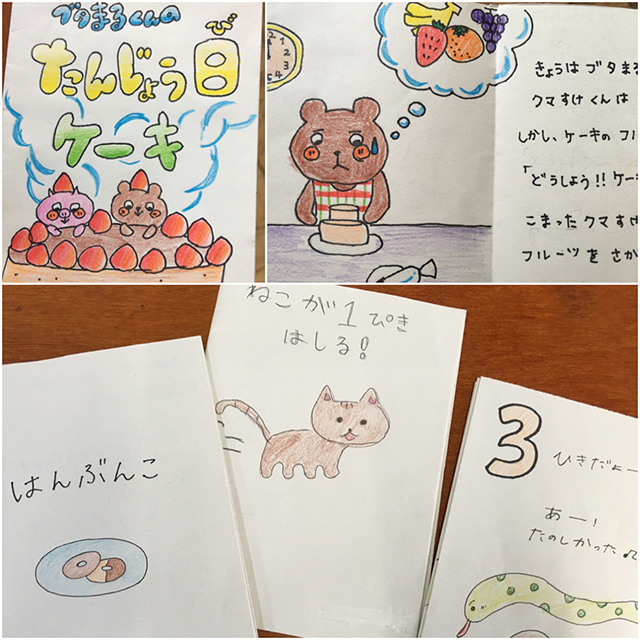

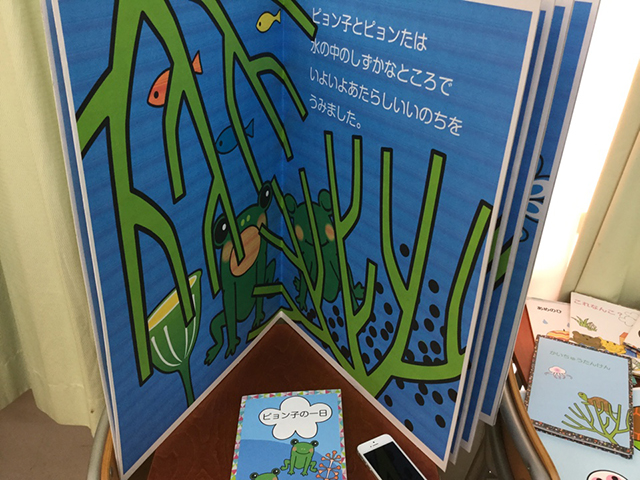

導入に絵本の話を少しして、イメージをつかんでもらうために昨年度の先輩の作品も紹介しました。

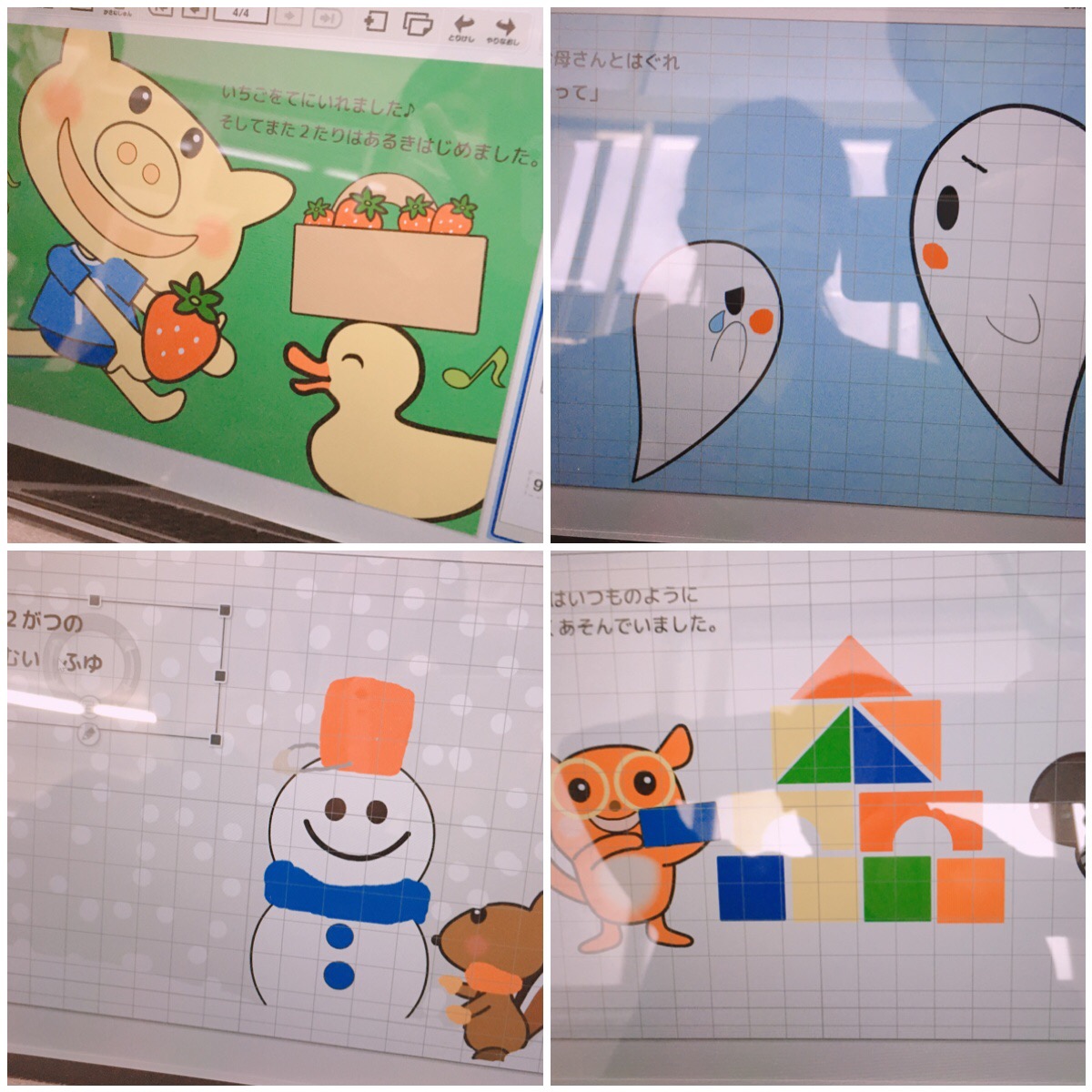

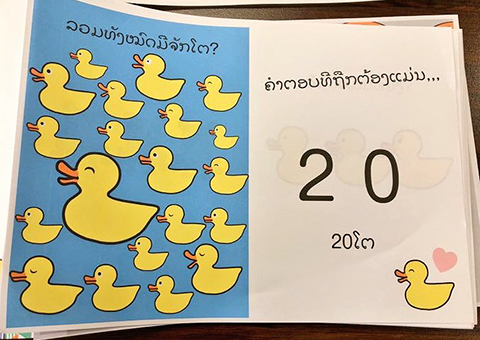

「My good friend」Fukaさん(中学1年生)作 昨年度の生徒さん作品

先生からの約束事としては、1学期に習った三人称単数をどこかで使う、のみ。時制は(既習の)現在形でよく、過去形や未来形を調べて挑戦することも、もちろんOKです。反田先生が用意してくださった絵コンテ用紙を各自が利用したい方法で使いながら、4~8見開きでまとめます。

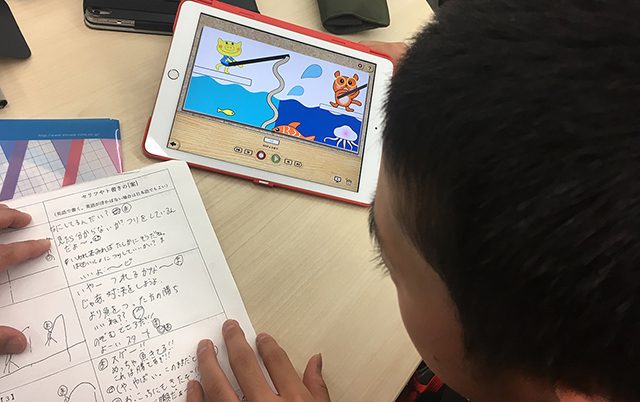

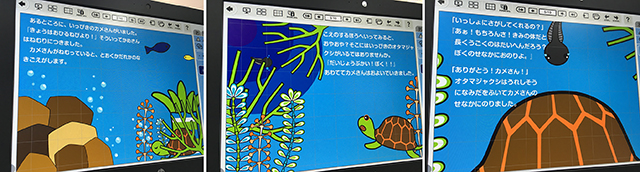

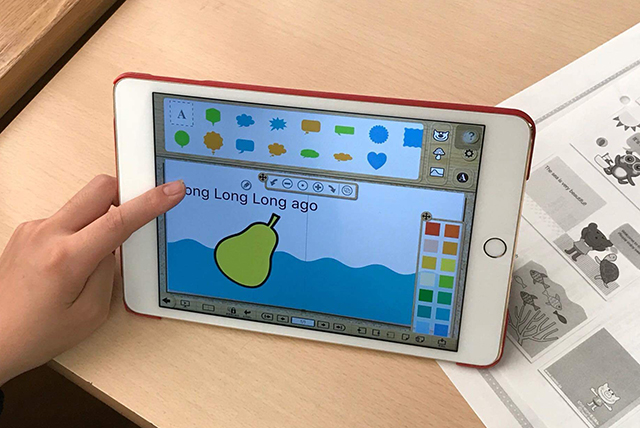

最初はアプリ上で絵で情景を描いていきます。

続いて、まずは知っている英語で表現します。

わからない単語やつづりを調べたり(常時ネット接続なので、検索も自由にできます)、習っていないことは先生に尋ねながら、自分の伝えたいことを絵と言葉(英語)で物語にしてゆきます。

後半で、表紙のつくり方、録音方法、動画書き出しの方法を伝えました。45分の授業ですので、途中までとなり、続きは宿題として各自で仕上げ、後日、担当の先生へ提出します。

賑やかに互いに話し合いながらつくるクラス、静かに集中するクラス、様々ですが、どのクラスも熱心に取り組んでいます。ちょっとやんちゃな男子生徒の一群まで、お昼休みが始まっても未だつくっていました。「創りたい」がまず先にあるとき、意欲をもって学びに向かえることをあらためて感じました。

あるクラスで授業前、女生徒さんから「これ使ってください」と小さな機器を渡されました。オンにすると、その生徒さんのイヤホンに音声が届きます。耳の聞こえにくい生徒さんへの配慮があたりまえになされていて、よいなぁと思いました。

生徒が主体となって取り組むオープンエンドな「創る」には、多くの学びがつまっています。とはいえ、先生の立場からみると、時間中は生徒さん個々に応じたファシリテートが必要となりますし、自由制作作品の評価はさぞ手間がかかることでしょう。質問してみたところ「ルーブリック評価でするからさして大変ではない」とのこと。とはいえ、正誤の明らかな採点に比べれば簡単ではないはずで、さらりと言えるのは先生方の度量の大きさです。

英語の授業の中で、キング牧師やアレン・ネルソン氏などの著書も読むそうです。語学力を伸ばすにとどまらず、平和の大切さを理解し、異文化や社会に対して柔軟で広い視野を備えた国際人の養成を図ろうとする教育指針に、新島襄氏の建学の精神が今も息づいていることを感じました。

廊下を歩く2年生たちから「あ、ピッケ」の声が聞こえました。覚えていてくれて嬉しい。今年度の生徒さんたちの完成作品も、とても楽しみにしています!

番外)なんと、構内で発掘調査中。さすが京都です。

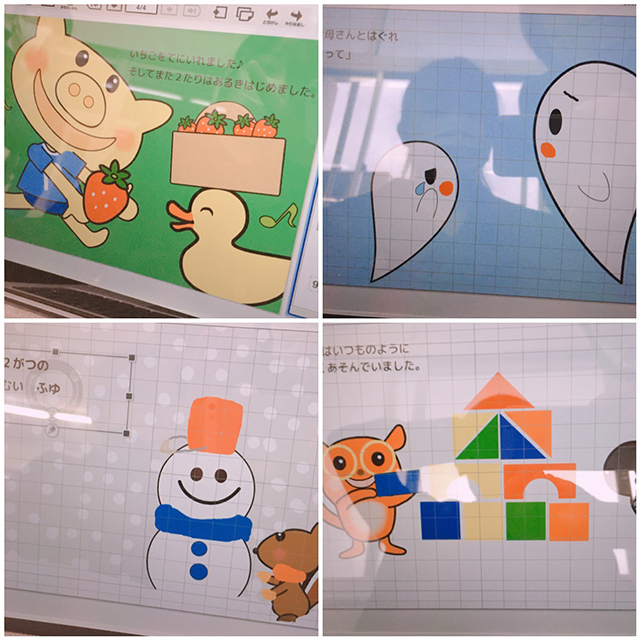

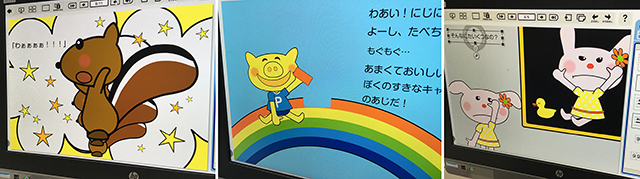

追記)今年度の完成作品から2つ紹介。ストーリー、絵作り、英文、録音、いずれも素晴らしくて、嬉しい驚きでした!

「Let’s go adventure!」Mihiroさん作

「Strange Halloween」Chisakoさん作

----------------

iPadアプリ「ピッケのつくるえほん for iPad」← 同志社中学校で導入

学校向けWindowsソフト「ピッケのつくるプレゼンテーション」

----------------