芦屋市精道こども園へ年長さんクラスでの絵本づくりを参観に出かけてきました。2019年度の試用に始まり、芦屋市のこども園、保育園、保育所にピッケが正式導入されて3年目となります。

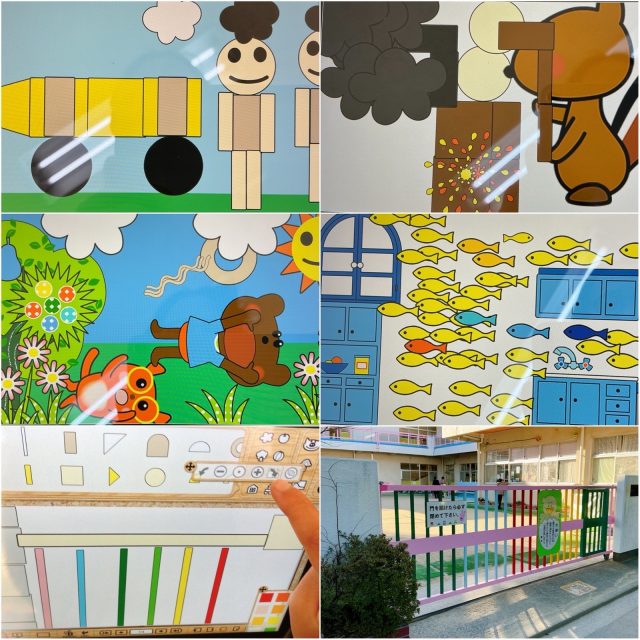

精道へは新しい園舎になってから初めての訪問。床や建具、子どもたちの机にも木材が使われていて、廊下も教室も広く開放感があります。ご案内いただきながら、展示物や掲示物等が素晴らしくてつい足をとめてしまいました。

例えば、運動会の玉入れ。「雨パワー」青色チーム 対「雷パワー」黄色チーム。

テラスの畑で育て収穫したお芋、教室の壁面には紙工作、その脇には関連絵本が置かれ、園庭では、お芋の蔓で汽車ごっこや縄跳びをしています。

秋は、運動会や芋掘りの他、バス遠足で昆虫館へ出かけ、ネッツトヨタを見学、中央公園で秋を見つけたりと楽しいことがいっぱいあったそう。

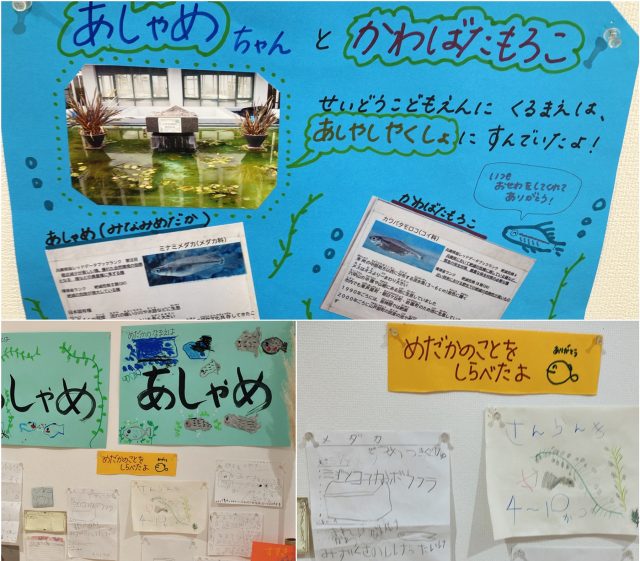

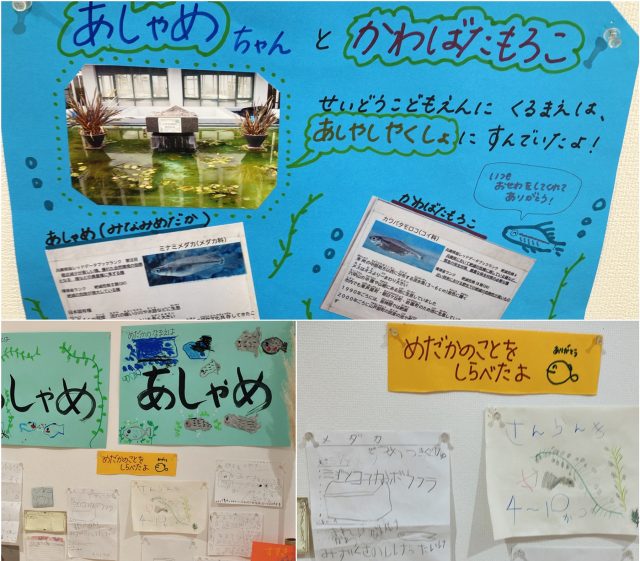

なかでも、市役所のビオトープのメダカを園で育てたのが、子どもたちにとって最も大きな体験で、メダカのことを知りたいと、ミナミメダカは絶滅危惧種であることや産卵時期などを自分たちで調べ先生に教えてくれたのだそうです。名前もいくつかの候補から総選挙で決定。「あしやのめだか」だから「あしゃめちゃん」。

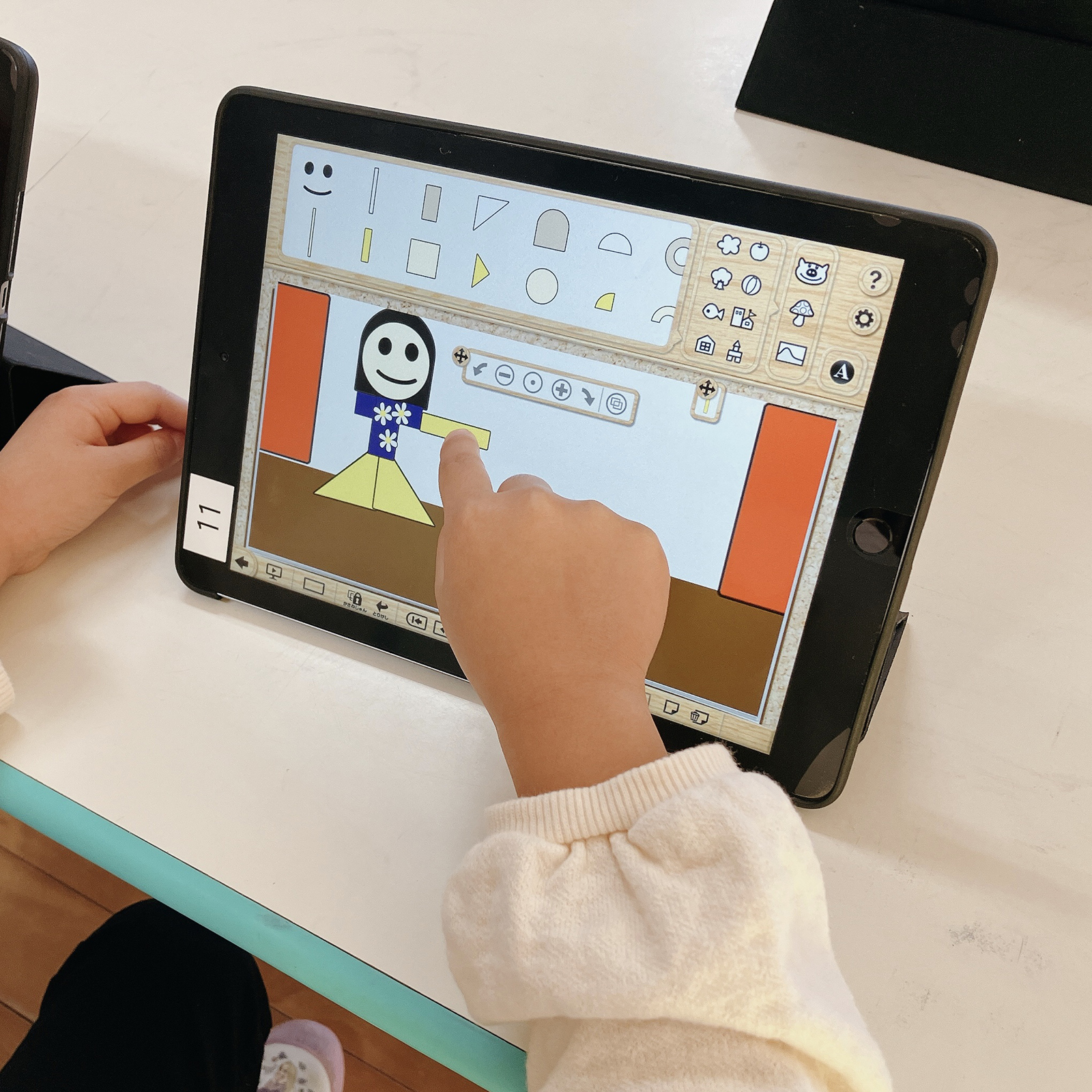

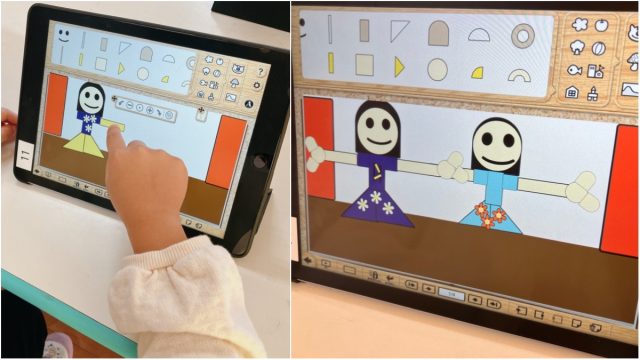

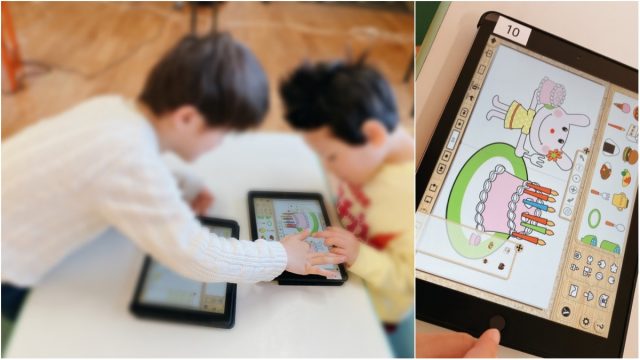

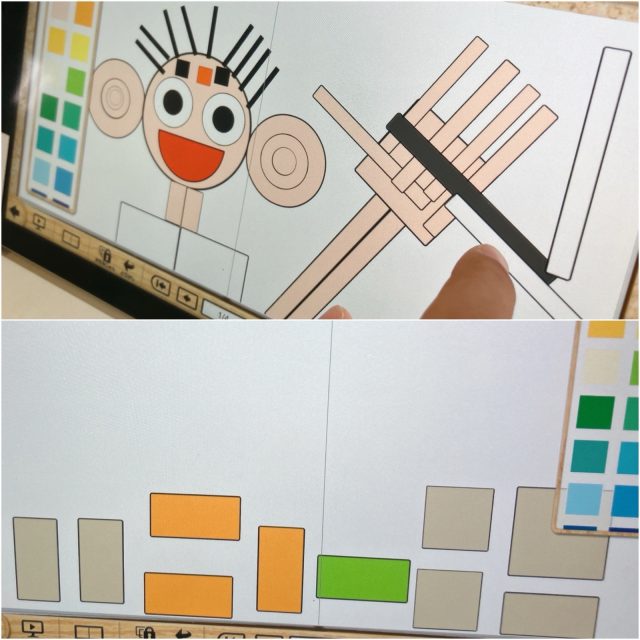

その「あしゃめちゃん」のお話をピッケでつくってくれました。2人一組で相談しながらの制作。子どもたちの中で豊かな実体験とファンタジーが融合しています。

あしゃめちゃんが、思い思いの場所へ出かけます。プール(「水がいっぱい」を青い積木をびっしり並べて)でボールに当たって痛いあしゃめちゃん、鉄橋を渡るあしゃめちゃん。左下は、舞う草で強風を表現しています。

芦屋温泉で石鹸が眼に入って涙が出たり(右はウナギ)。

担任の先生は、子どもたちの気付きを待ち子どもたちに任せる進行をなさっていて(もちろん入念な準備をした上で)、おかげでそれぞれの子どもがリラックスしてファンタジー世界であそべる場になっていました。何組かのペアはすでに録音も始めていて、完成が楽しみです。

午後は、園内外の保育士の先生方への研修を行いました。でも、むしろ私が学ばせてもらうことばかりだなと回を重ねる度に思います。

昨年度の様子が、芦屋市広報番組「あしやトライあんぐる」の特集「21世紀型スキルの育成~精道こども園でのICT活用~」で紹介されています。

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

緑組のみなさん、いよいよご卒園ですね。おめでとうございます。

緑組のみなさん、いよいよご卒園ですね。おめでとうございます。

2月14日、羽田八幡宮の参道沿いにある保育園へ出かけました。外国ルーツ対象のワークショップをご一緒している伊藤孝良さん(元中央図書館長)が園長先生をなさっているご縁です。

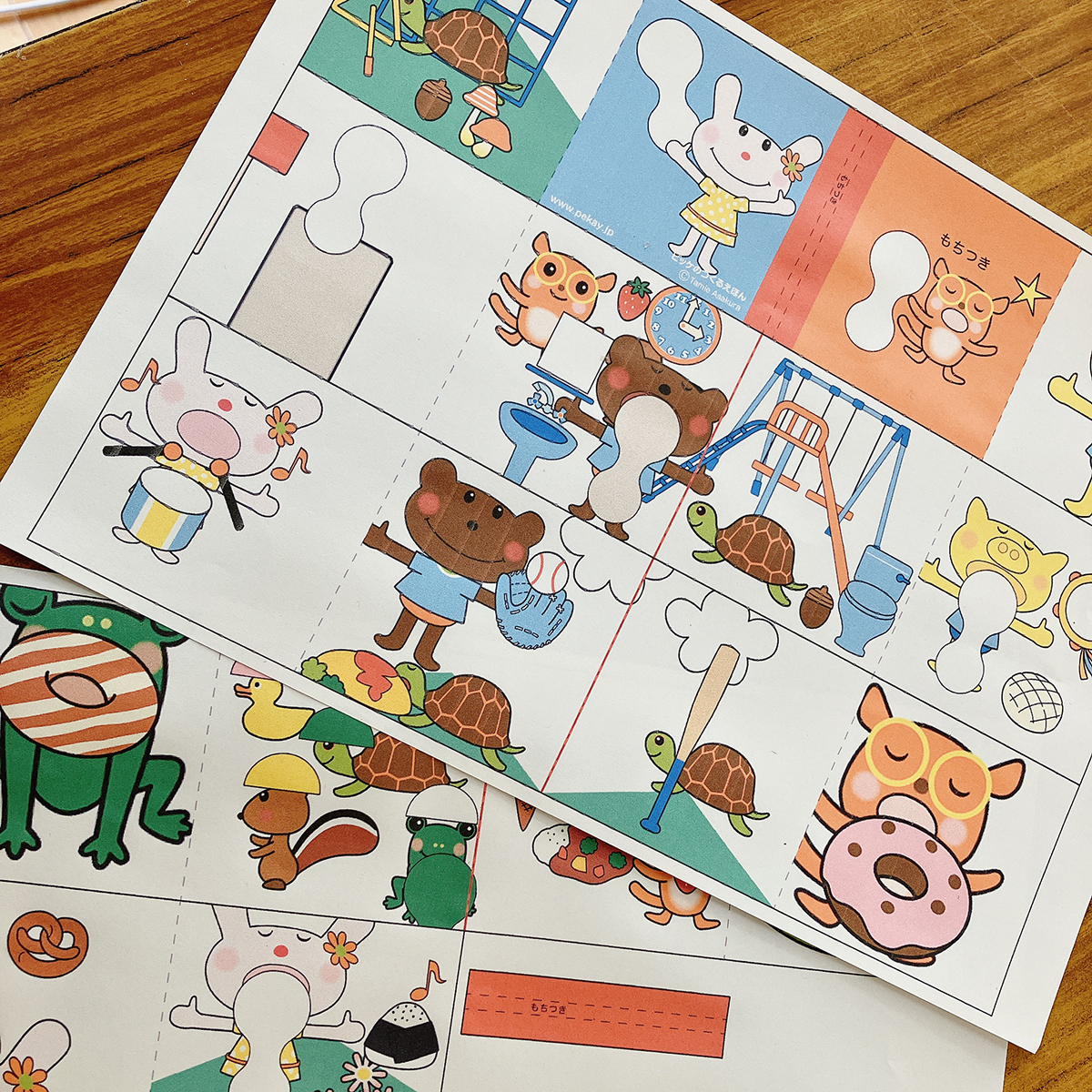

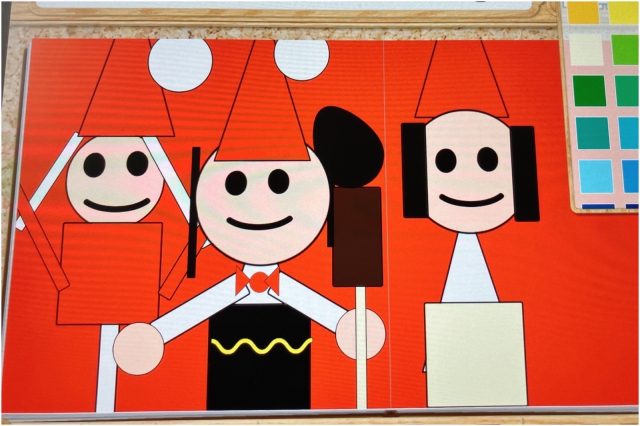

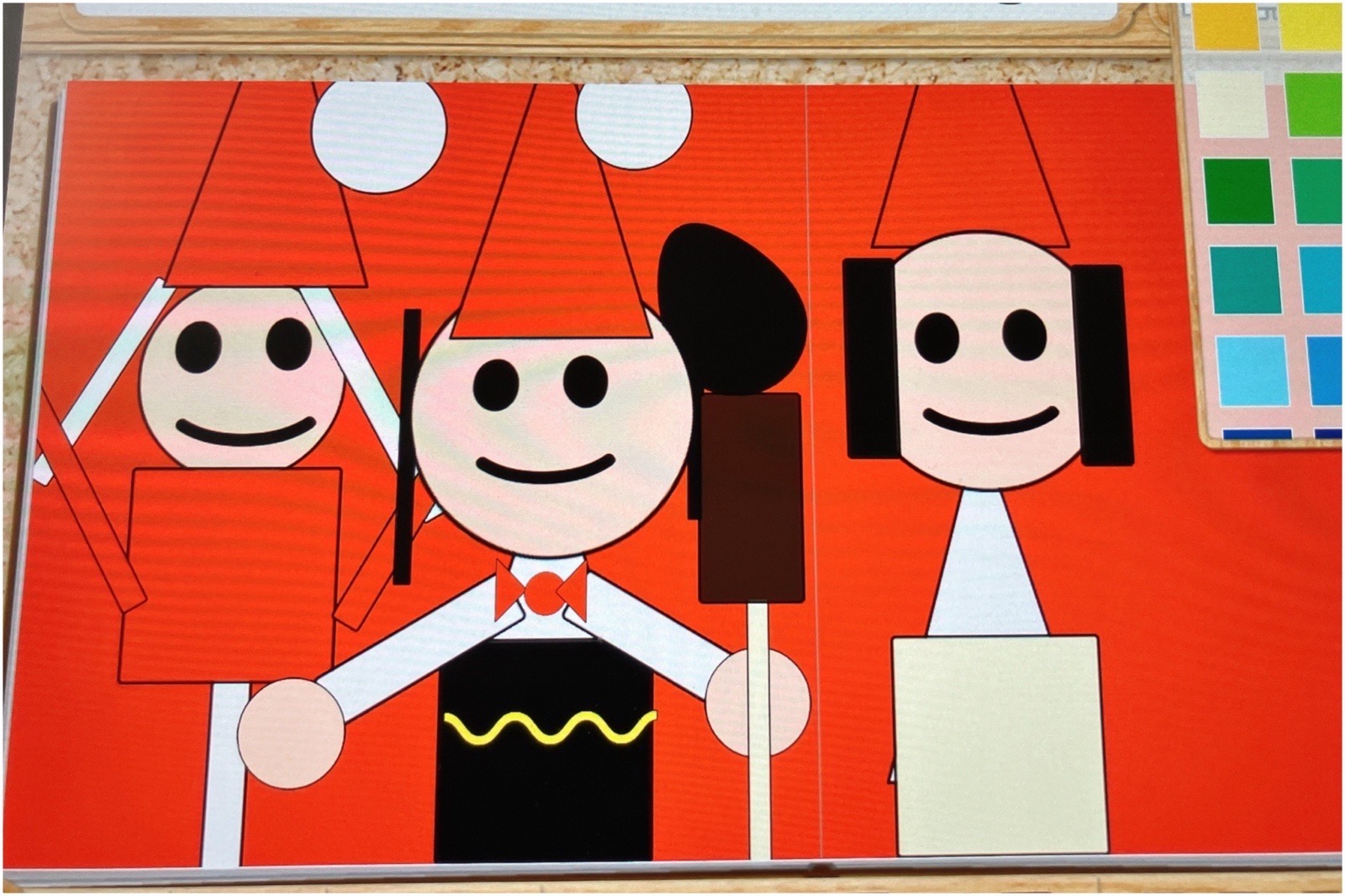

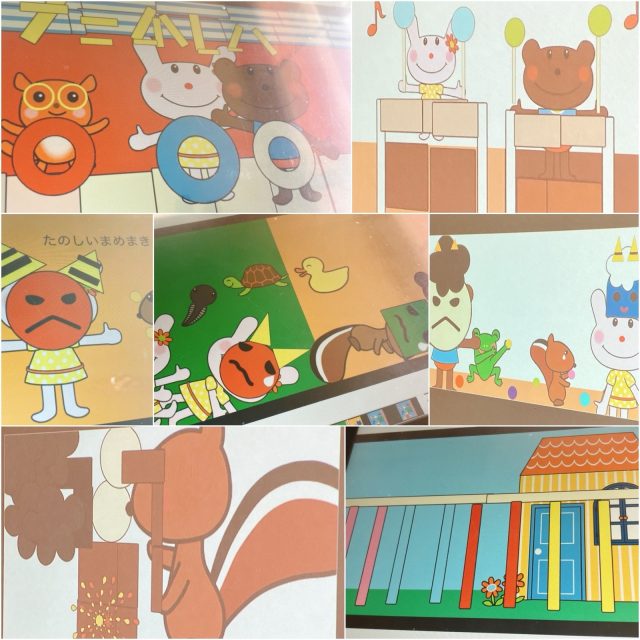

2月14日、羽田八幡宮の参道沿いにある保育園へ出かけました。外国ルーツ対象のワークショップをご一緒している伊藤孝良さん(元中央図書館長)が園長先生をなさっているご縁です。 皆で見に行ったドクターイエロー、餅つき、大風が吹いて飛ばされた劇のシーン、園で飼ってるメダカ。他にも、豆まきで鬼になったこと、マリンバ演奏、100回だって回せるフラフープなど、園生活のあれこれをお話にしてくれました。積木を丁寧に並べて作ったのは園庭の門とのこと。

皆で見に行ったドクターイエロー、餅つき、大風が吹いて飛ばされた劇のシーン、園で飼ってるメダカ。他にも、豆まきで鬼になったこと、マリンバ演奏、100回だって回せるフラフープなど、園生活のあれこれをお話にしてくれました。積木を丁寧に並べて作ったのは園庭の門とのこと。