先月、職業を考える授業の一環として、横浜の公立小学校4年生の子どもたちからオンラインインタビューを受けました。そのご縁で訪問することとなり、4年生のクラスでは次の課題であるというアニメーションの話を、個別級(特別支援)では1コマ授業をすることになりました。

前夜、宿泊ホテルで個別級の授業を考えます。人数や子どもたちの詳細など不明のため2案を用意しました。

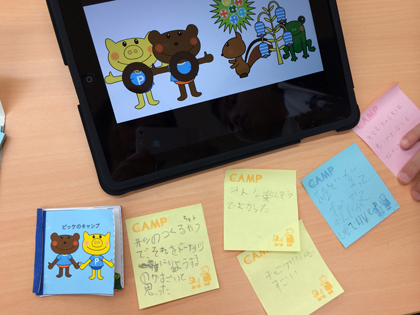

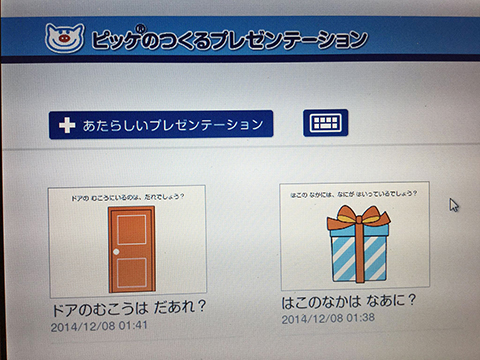

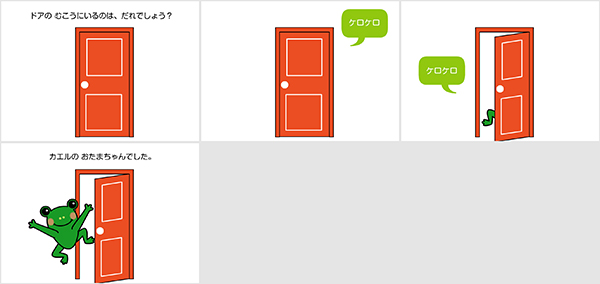

[ 問題 → ヒント → 答 ]の構成で2案:

A) 閉じたドア。鳴き声のヒント。さいごのシーンで種明かし=ドアが開いてカエル登場。

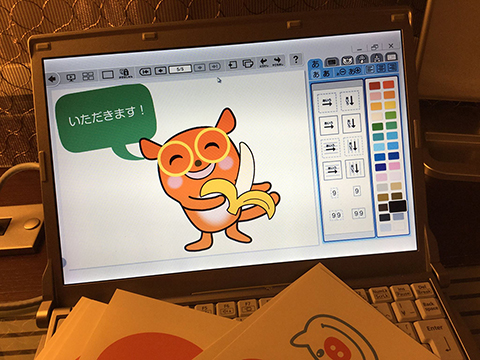

B) フタの閉まった箱。ヒント。中に入っていたのはバナナ。

明けて当日。4年生の授業のあと個別級へ。

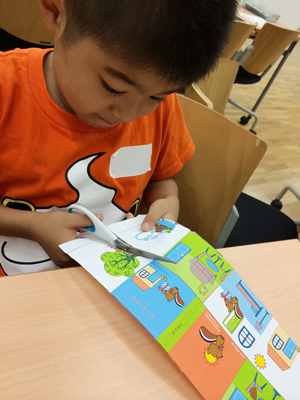

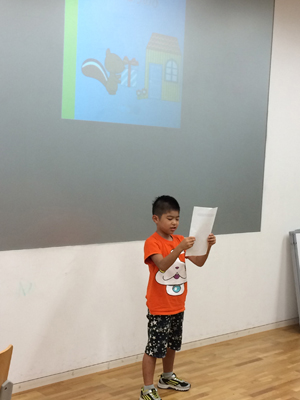

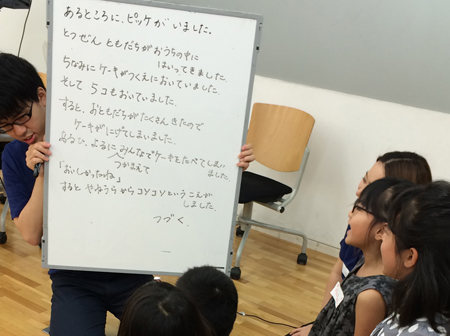

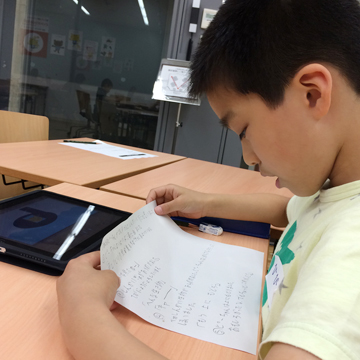

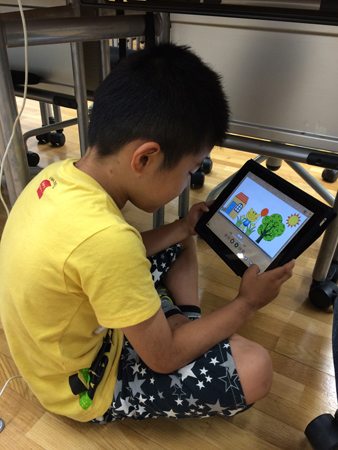

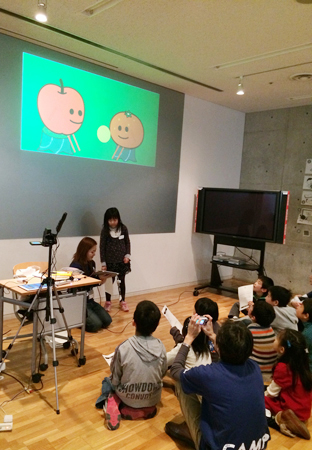

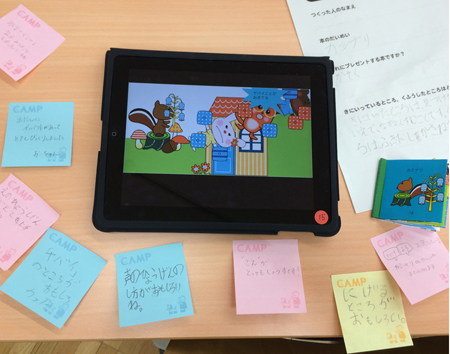

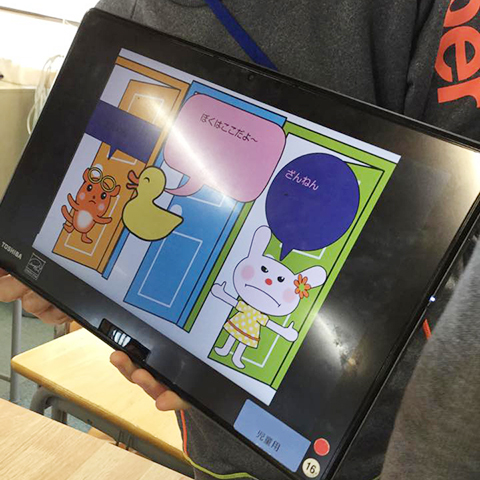

導入として、かぶっていた私の帽子に教室内の文房具を隠して、ヒントを出しながら皆で当てっこをしました。続いて、前の大画面で用意した2案を提示。子どもたちに答を考えてもらいながら、種明かしの場面まで進めます。次に、2グループに分けて、A)グループはドア、B)グループは箱、ひとり1台環境で各自1作品つくってもらいます。できあがったらグループ内で互いに発表。このあとグループ対決をするので、相手チームに聞こえないようにするのも楽しそうです。さいごに、A)グループ 対 B)グループ で、タブレット画面で提示しながら、問題の出し合いっこをしました。工夫に感心したりアイディアに大笑いしたりでにぎやかな全体発表になりました。

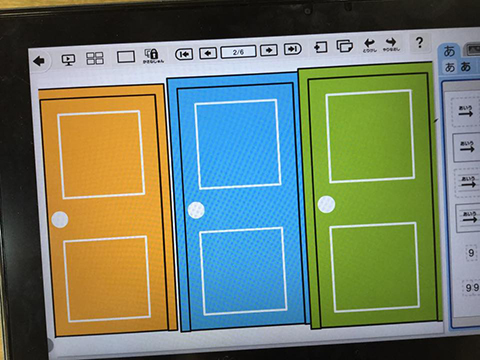

なかには、複数ドアを並べて正解はひとつという応用問題を作った子もありました。

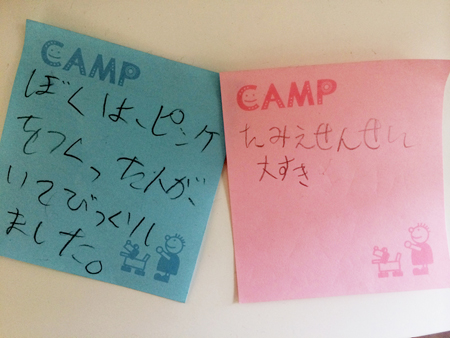

この学校では、当初ピッケをパソコンクラブで使ってみたところ、日頃はすすんで発言することの少ない個別級の子どもたちが、作った作品を「見て見て!」と積極的に発表したのだそうです。個別級での授業中も、パソコンクラブで先に使っている子が、操作に慣れない子に教えてあげる様子が見られました。

授業をさせていただいたどちらの学級の子どもたちも、とても意欲的でした。

学舎は改装時に壁を取り壊したそうでとても開放的な造りで、「メディアセンター」というパブリックスペースもありました。そして、子どもたちの授業を校長先生が気軽に覗きにこられます。そんなオープンマインドな学びの環境や校風が、この伸び伸び意欲的な子どもたちを育てるのだなと感じました。

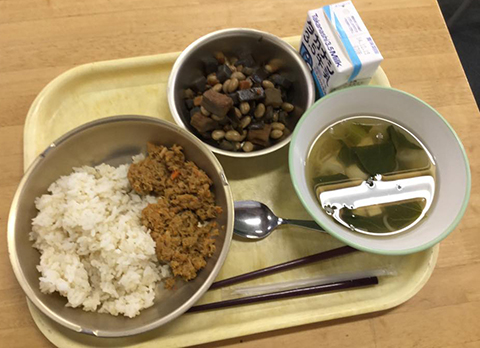

授業後は、4年生の教室で一緒に給食もいただき、楽しい訪問となりました。

「ピッケのつくるプレゼンテーション for Windows」については こちら>>

こちらから「児童のプレゼン力」コンテストに入賞した先生方の授業案もダウンロードしていただけます。