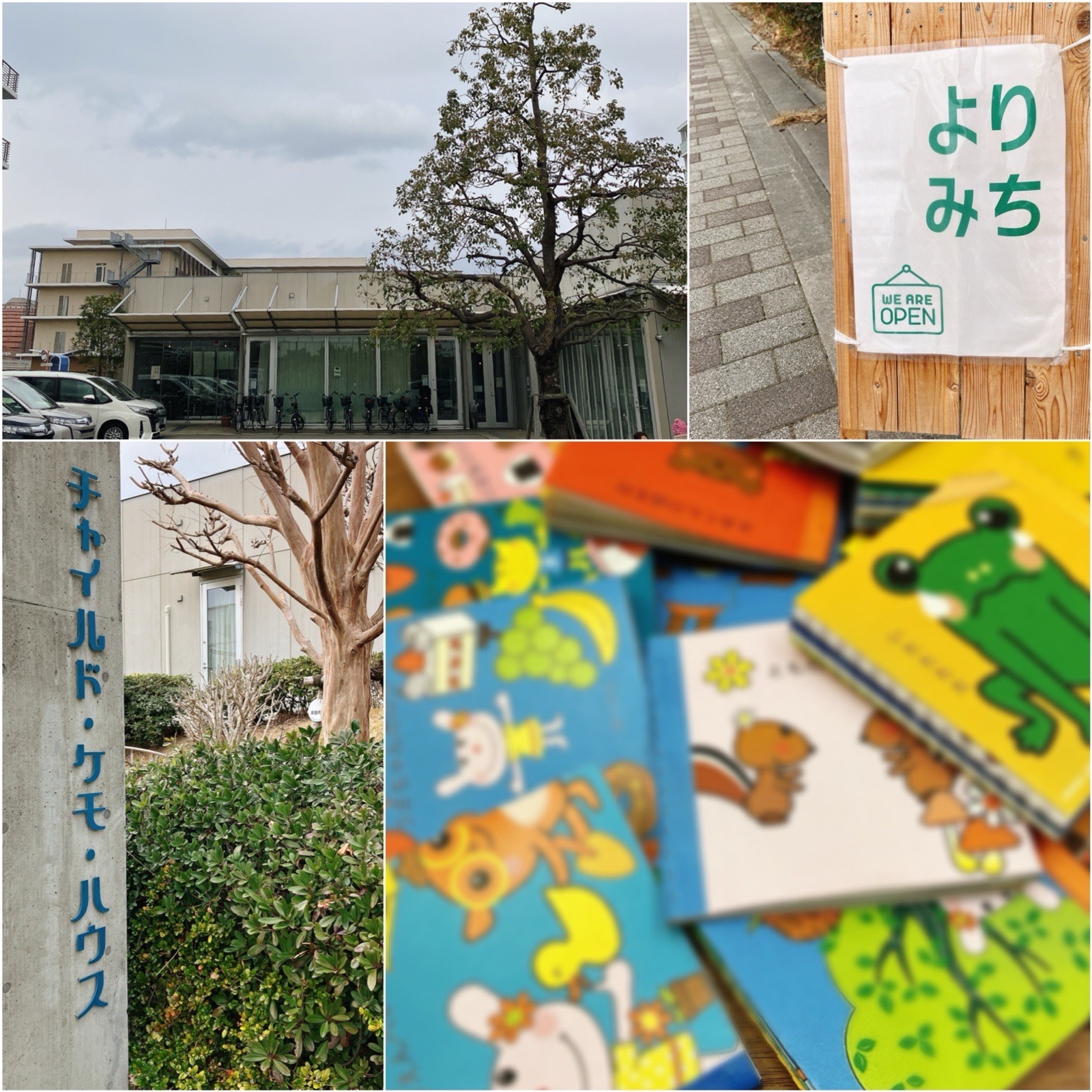

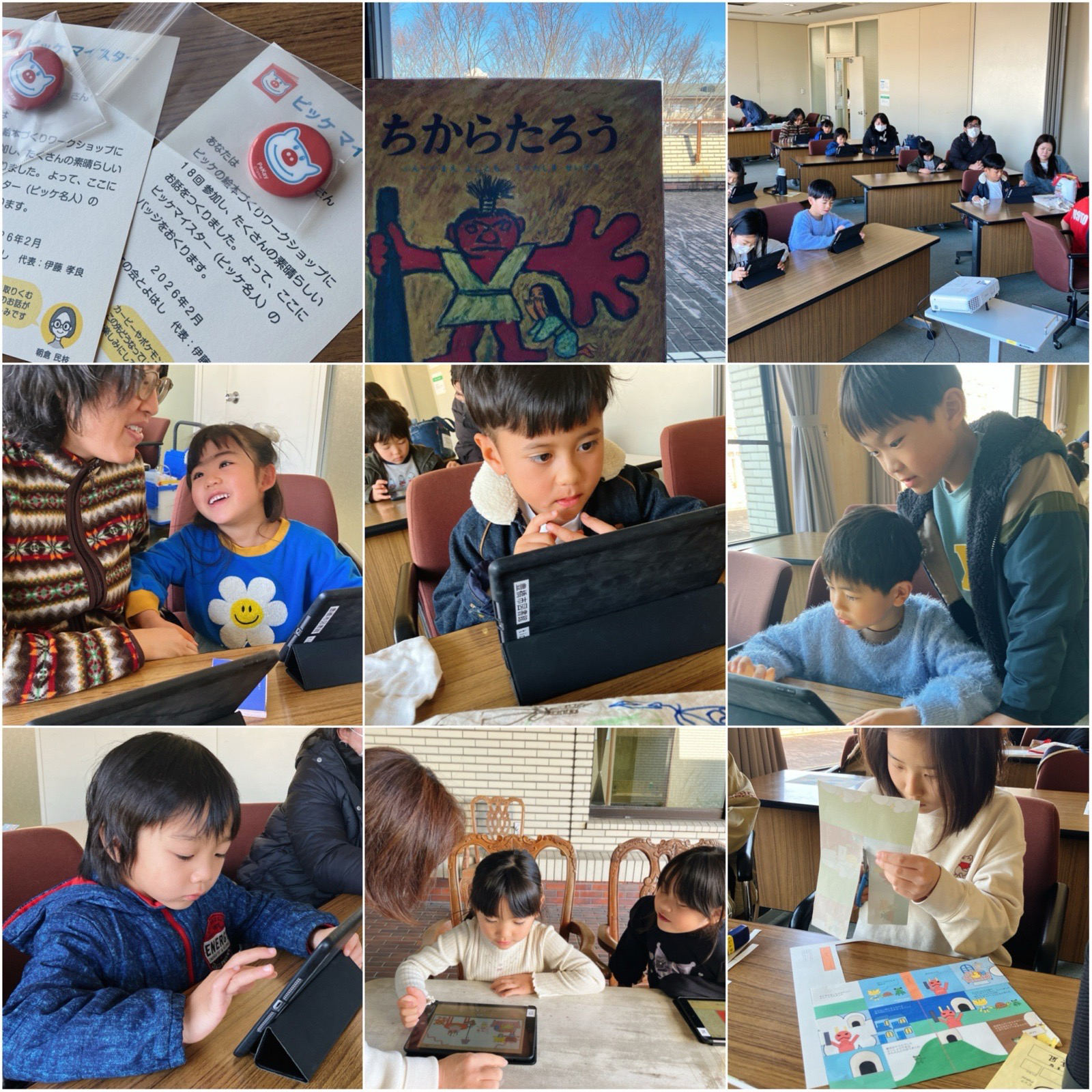

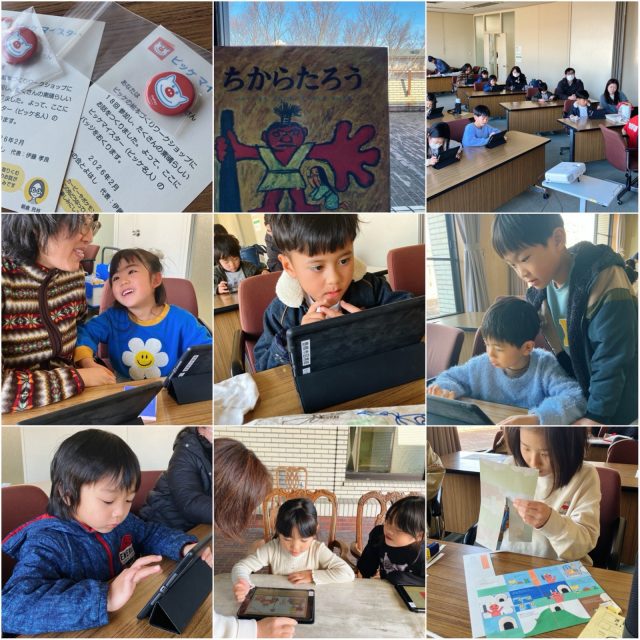

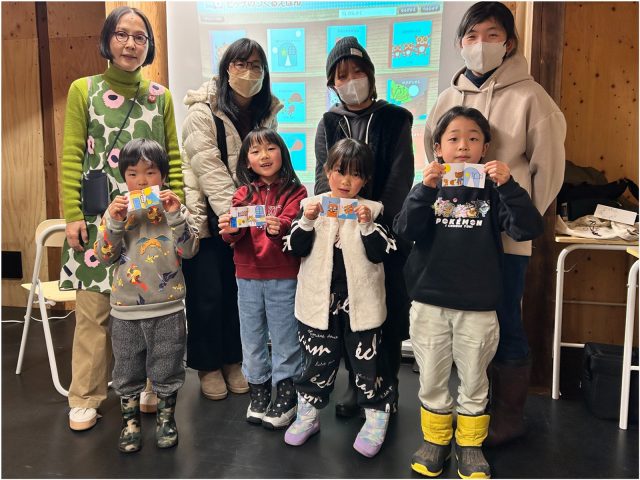

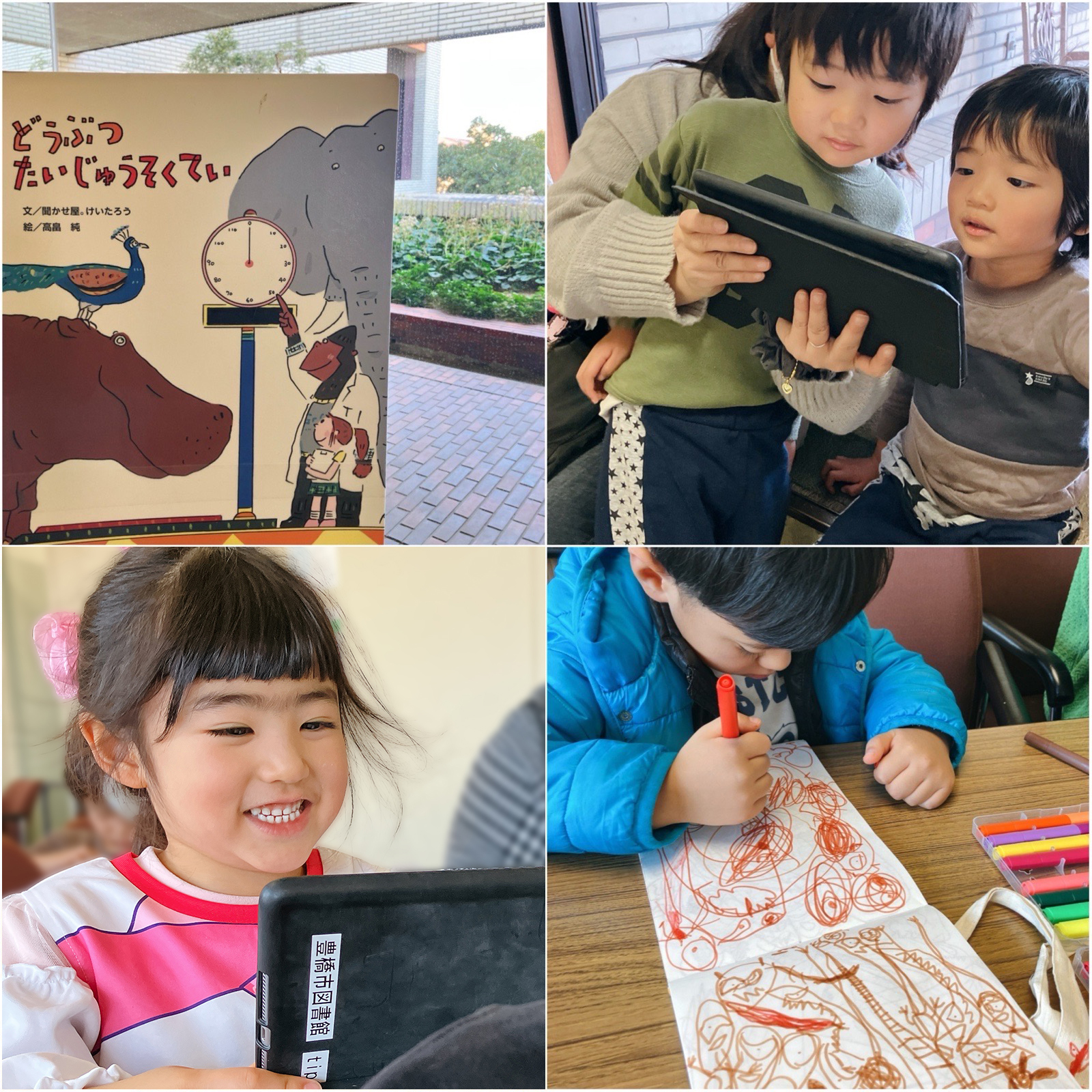

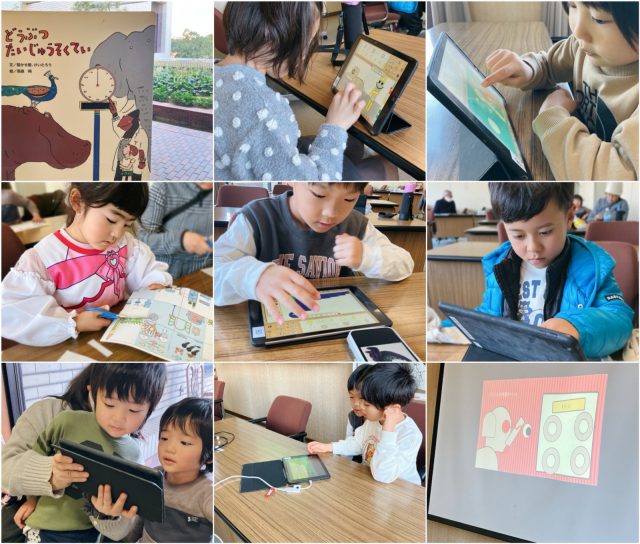

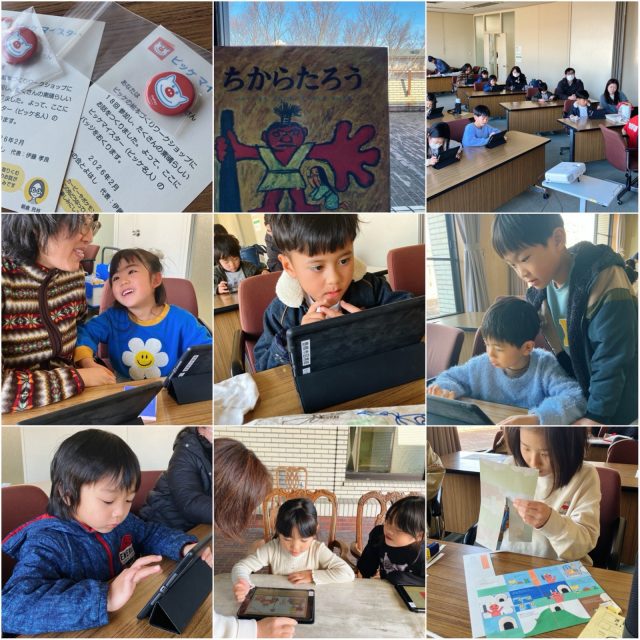

2月14日土曜日は、愛知県豊橋市での月1回のワークショップ(主催:市民ボランティア「ピッケの会とよはし」代表:伊藤孝良さん、協力:中央図書館)。「おはようございます」と子どもたちが飛び込んできます。スタンプカードが満杯になったふたりには、ピッケマイスターのバッジを渡しました。

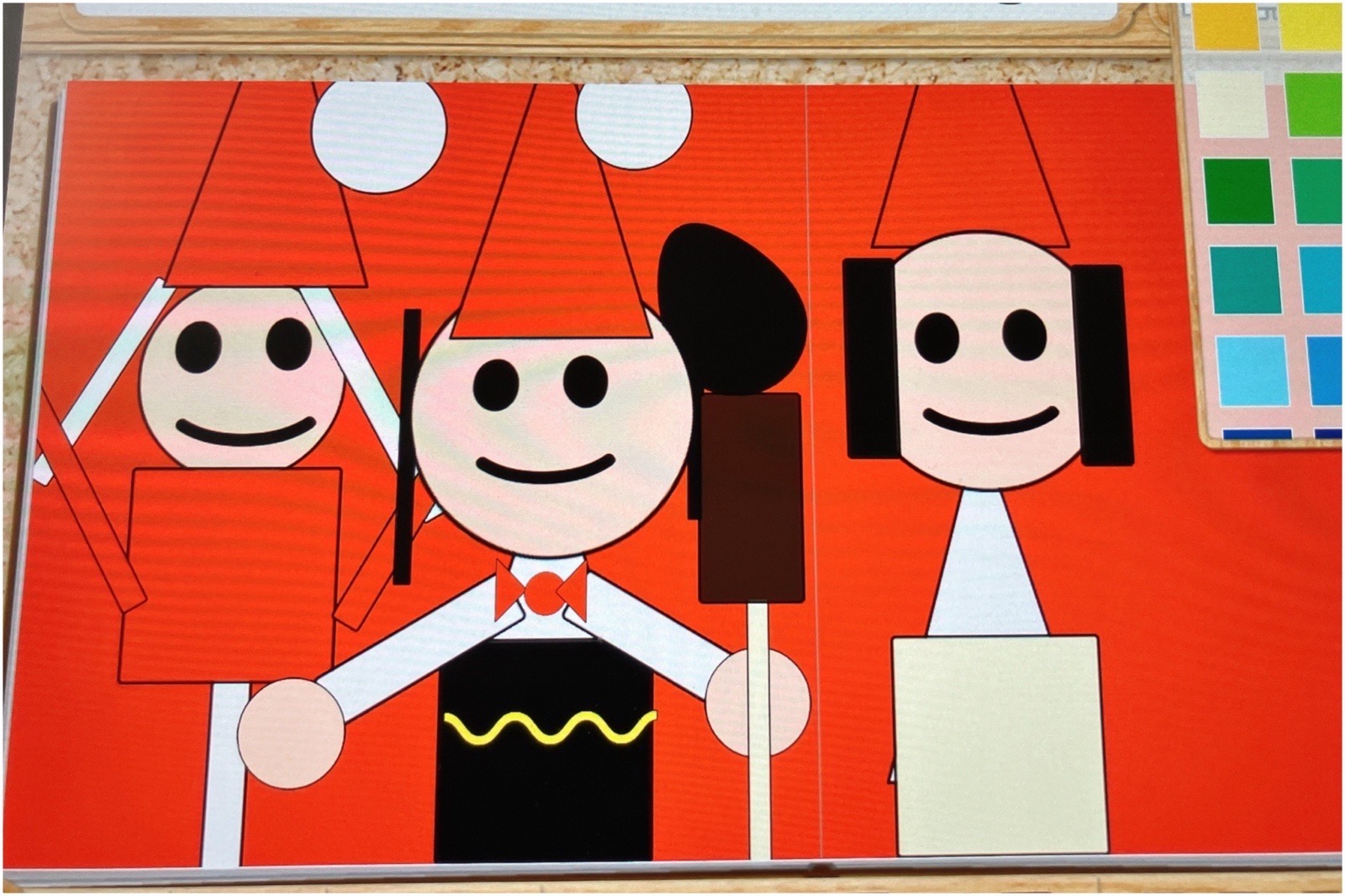

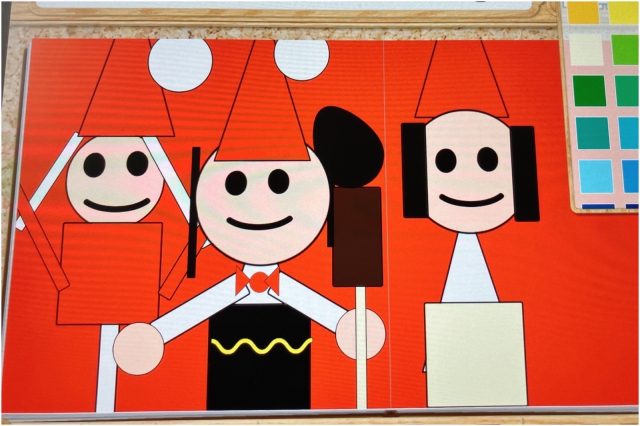

図書館での午前回では、『ちからたろう』(今江 祥智 作、田島 征三 絵、ポプラ社)を読み、力をあわせて、鬼、または自由をテーマに絵本をつくりました。選書は図書館司書さんによります。

大半の子が節分で豆まきをしていますし、安久美神戸新明社の鬼祭(国の重要無形民俗文化財, 17年前に書いたblog)へ出かけたご家族もあって、子どもたちにとって「鬼」は親しみがあるようです。

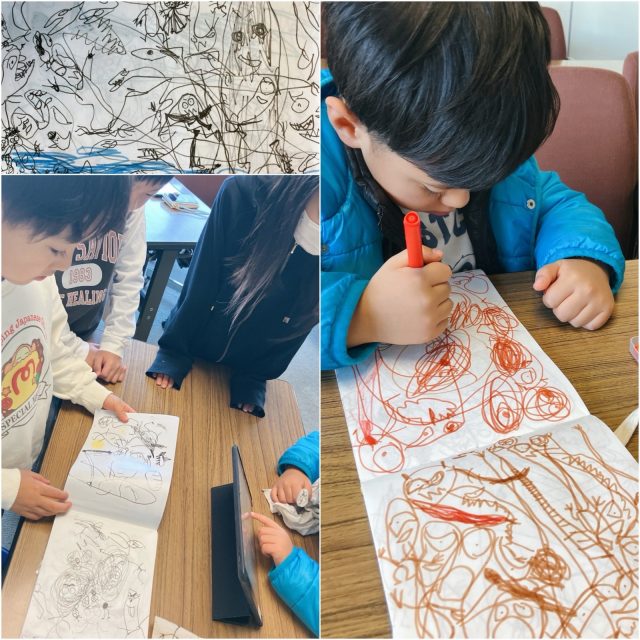

妖怪大好きベネズエラルーツさん作。題名こそ「こわい おに」ですが、あまり怖くはないのでした。

小4さん作「おにたいじ」。敵へと向かうには、力わざだけでなく足し算も解きます。

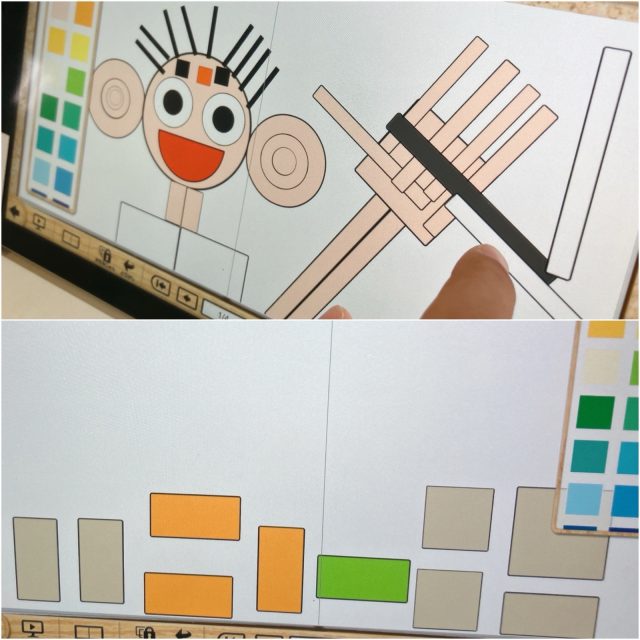

バレンタイン時期のためか、菓子類をつくった実話も多かったです。お母さんにヨーグルトドリンクをつくってあげた小1くん、

小3さんは友だちにチョコレートをプレゼント。

小4さんは、お母さんと一緒に炭焼きバームクーヘンをつくったのだそうです。

久しぶりに来てくれた子がいたり、小3くんのお祖父さんが広島からご参加くださったりで賑やかでした。作品数が多くて、伊藤さんとふたりではてんてこ舞いになるところを、日和さん(海外生活の経験もある生物の研究者で、リタイア後は、子どもたちに日本語を教えたり、保育士の資格をとって保育園で働いたりなさっています)が助っ人に来てくださり大助かりでした。ここのところ毎回来てくださるのです。ありがたいです。

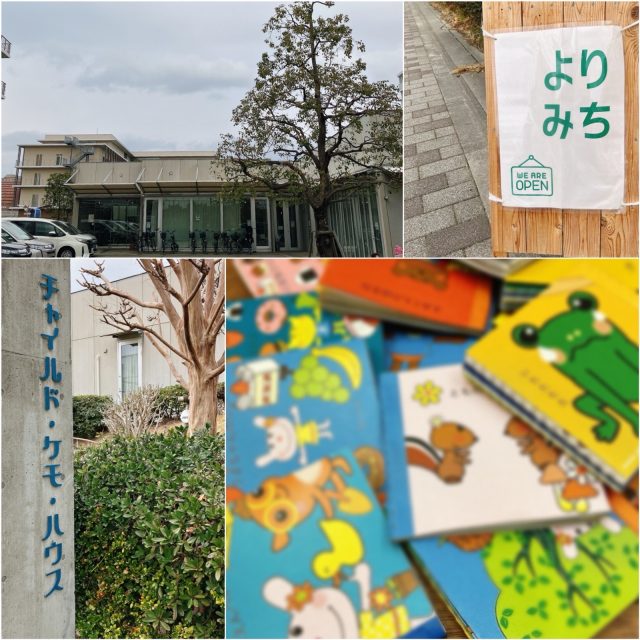

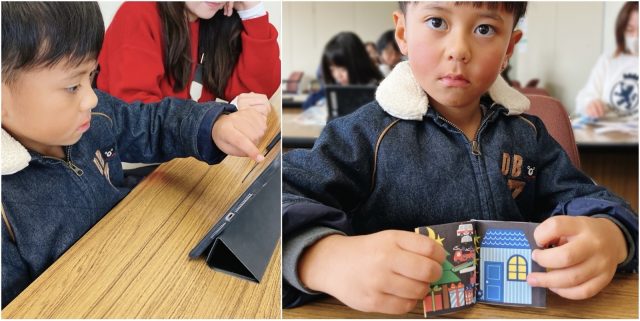

午後は、東陽生涯学習センターへ出かけて、プレスクールとのコラボ開催。プレスクールとは、外国にルーツをもつ就学前の子どもたちを対象とした豊橋市の事業で、小学校生活にスムーズに慣れることを目的に、日本語の読み書きや会話、学校でのルールなどを指導します。NPO「フロンティアとよはし」(代表:河村八千子さん)が市から業務委託され、長年に渡り継続実施なさっています。

当日は、河村さんに加えて、市職員の女性、ポルトガル語とタガログ語の通訳者がおひとりずつ入ってくださり、心強い限りでした。

絵本づくりは母語でOK、もし日本語もがんばれそうなら、どこかの場面に日本語の挨拶の言葉を入れてみましょう、としたところ、なんと全編に渡り日本語で録音した6歳ブラジル籍さんもありました。「じゃあ、またね!」

さて、次回は今年度の集大成、合同で発表会を行います。各自がこれまでつくった中から選んだベスト作品を上映します。展示コーナーも設ける予定です。ワークショップに参加したことがない方も、子どもも大人も、どうぞどなたでもお越しください。

3月14日土曜 14時~、豊橋市中央図書館3階の集会室です。

これまでの作品は、こちらのYouTubeページでご覧いただけます。(全部ではなく一部)

https://www.youtube.com/@TamieAsakura/videos

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

instagram: https://www.instagram.com/tamie.asakura/

市民ボランティア「ピッケの会とよはし」(PeKay Toyohashi)さんのFacebook:

https://www.facebook.com/100091953173119

----------------