久しぶりに上京して2つの大学でゲスト講義でした。

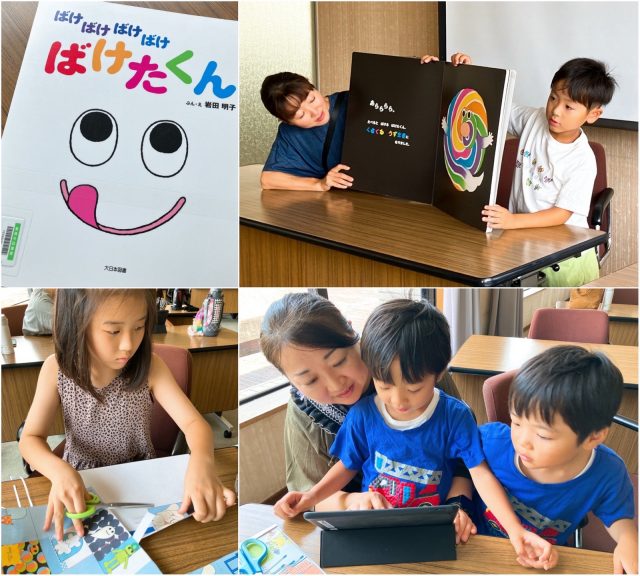

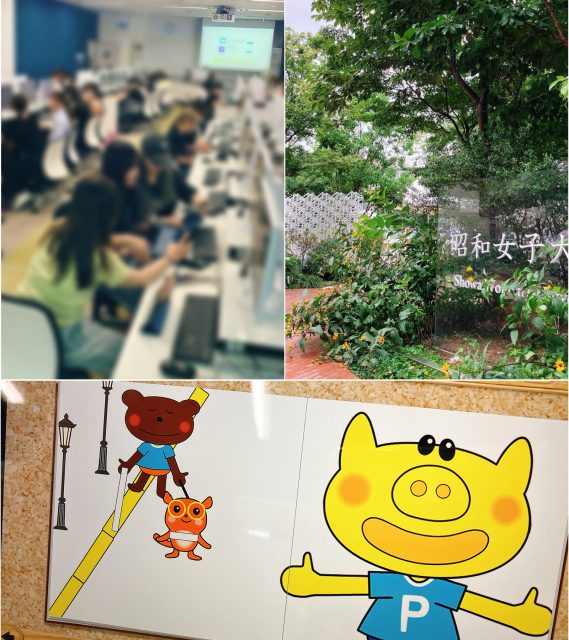

7月14日は昭和女子大学 初等教育学科(森秀樹先生)へ。小学校教諭や幼稚園教諭を目指す1年生60人×2クラスが対象です。

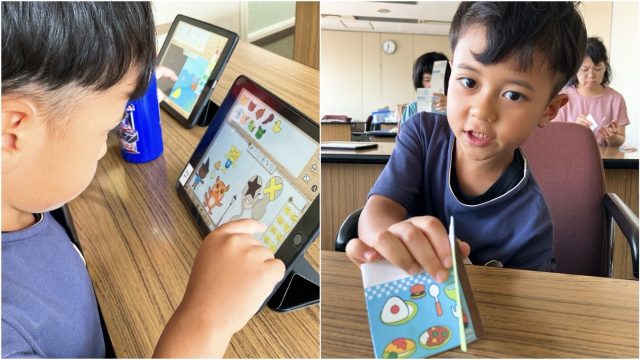

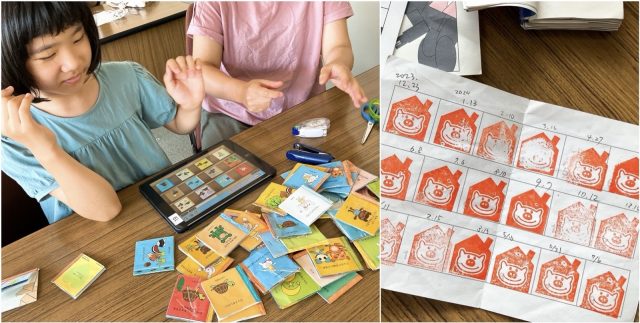

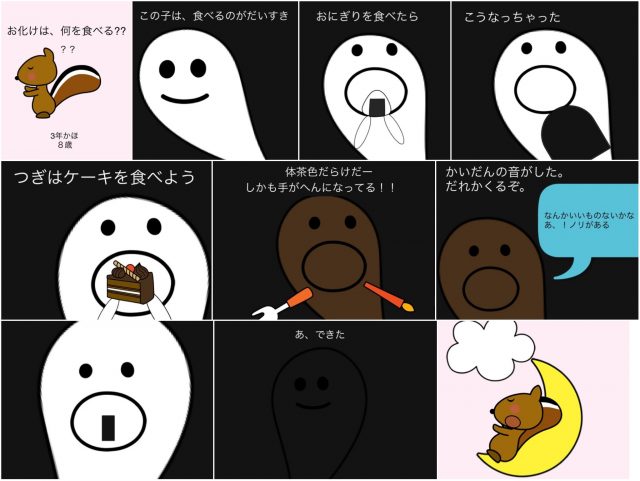

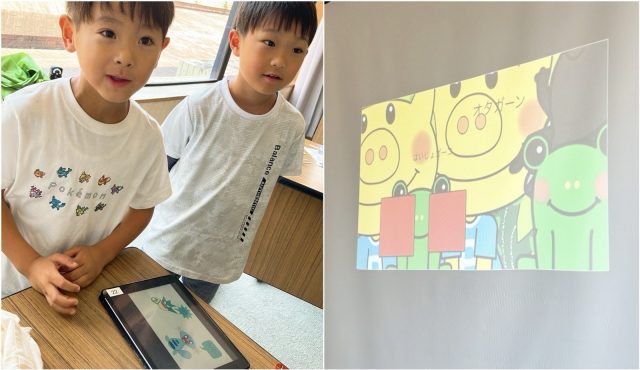

ITを活用した楽しい「創る」学び、なかでも言葉の「創る」である物語づくりのデザインができる人になってほしい。そのために、まずは自身でその楽しみを知ってもらおうと、絵本づくりワークショップ的な授業となりました。子どものアクションを引き出す絵本をつくってもらったところ、遊びや生活、冒険といった主題が多いなか、盲導犬について伝えるお話もありました。

ゼミ生さんを交えたランチミーティングでは、外国ルーツの子どもたちをテーマにした卒論に関する質問に答えたり、授業後は森さんがなさっている最近の活動をご紹介いただいたり、充実の一日を過ごしました。

森さんのことは、MITメディアラボの客員研究員であった経歴や、株式会社CSKの社会貢献プロジェクトCAMP立ち上げ期からの初期メンバーとしてScratchやCricketなどテクノロジーを活用した子どものための創造的学びのデザインの先駆者として存じ上げていました。今回お招き頂き、対面でゆっくり話せたのは初めてで、私が特別講義を受けている嬉しさでした。

森さんによるプロジェクト Chobitto (ちょびっと):

https://www.chobitto.jp/

ゲスト講義の様子を 学科Blogにアップしてくださいました:

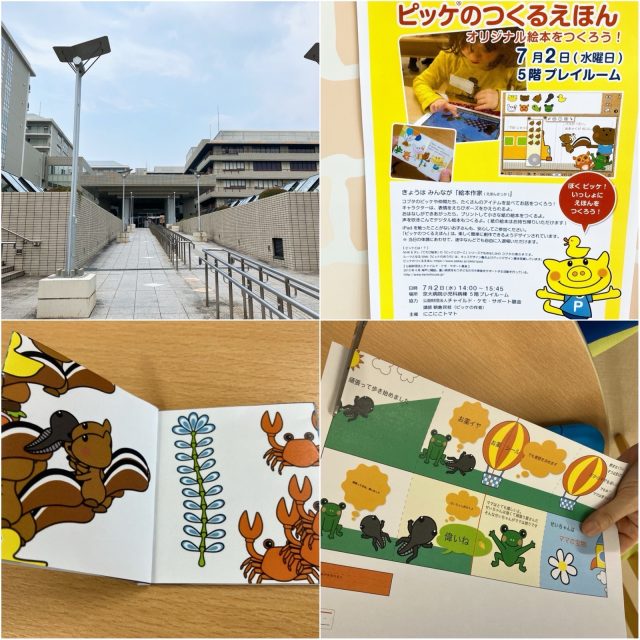

授業紹介_情報機器の操作「ピッケのつくるえほん」

翌日は青山学院大学 教育人間科学部(杉本卓先生)3年生ゼミへ。2014年からほぼ毎年伺っています。

一般企業へ就職なさる学生さんが大半なので、テクノロジーを何に活かすのかと社会課題を柱にした講話をメインで。外国人など誰かを敵とみなし攻撃する社会になってほしくない小さな試行錯誤を伝えました。体験はごく短時間でしたが、見事な集中力で皆さんほぼ完成。今の自分をつくる成分になっているかも知れない子ども時代のエピソードを物語にしてもらったのですが、例えば、鼓笛隊で指揮者を務めていたけれどほんとは楽器をしたかったと物語ってくれた彼女。このクラスの指揮者(リーダー)です。

『本が死ぬところ暴力が生まれる』『コンピュータを疑え』の翻訳者として1990年代2000年代からお名前を知っていた杉本さんには、Facebookアプリのリリースに際してご助言いただき、ということは2009年頃に出会い、以来お世話になっています。杉本さんは、テクノロジー万歳な人には「いやいや、ちょっと待て」と慎重さを促し、反対に尻込みしている人には「使い方次第ですよ」と寄り添う人で(私の勝手イメージ)、その姿勢に共感を覚えています。静かな言葉に励まされることも多くて、今回も「国連ビル前でデモをするというやり方もある一方、朝倉さんみたいに小さく細く続けるという方法も意味がある。今日の授業も、ひとりかふたりでも心にかかって、今はピンとこなかったとしても、社会に出て、あっ このことだったのかと繋がる日がくるかもしれない」と言っていただけて、都合よく意訳しているかもですが、元気が出ました。

お茶にも詳しくて(『ロマンス・オブ・ティー:緑茶と紅茶の1600年』の翻訳者でもある)いつも美味しい紅茶を淹れて迎えてくださるのも楽しみなのでした。

----------------

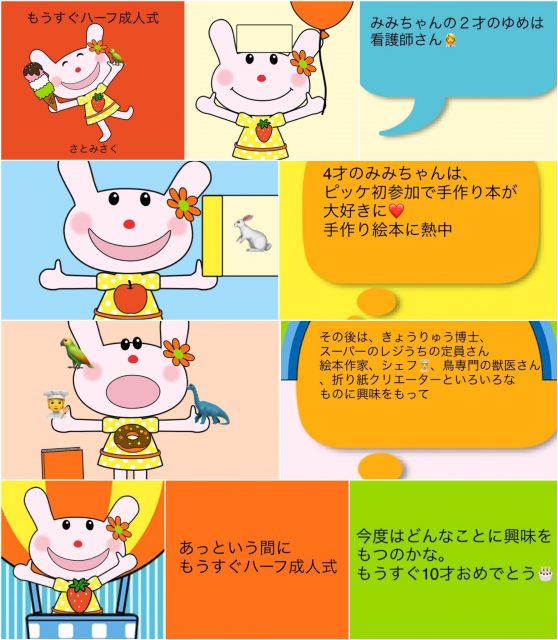

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------