2月11日、12日、こども未来館ここにこ(愛知県)で、豊橋市制施行110周年記念事業市民提案イベントとして「デジタルで創ろう!キッズワークショップとシンポジウム in 豊橋」(主催:らるご子ども教育研究所、共催:豊橋市、後援:豊橋市教育委員会)が開催されました。

子どもたちの生活にスマホやタブレットが急速に普及しています。ゲームで遊んだりムービーを見るなど消費者としての利用が多い中、デジタルで創ることの楽しさや拡がる可能性を伝えたくて、ゲームや絵本をつくる子ども向けワークショップと大人を対象にしたシンポジウムを実施しました。

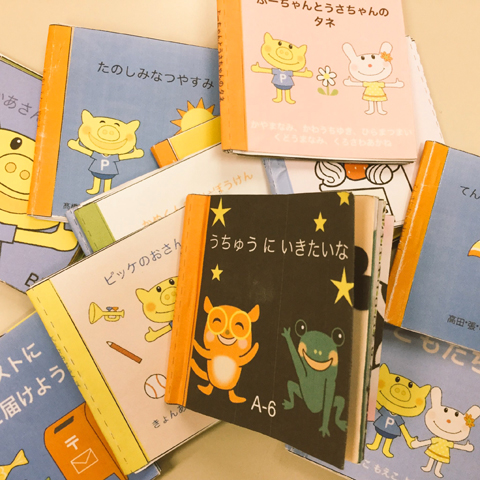

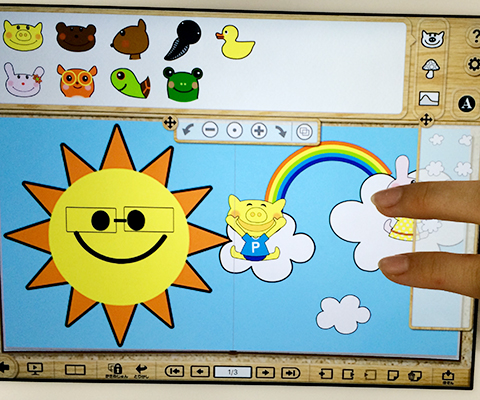

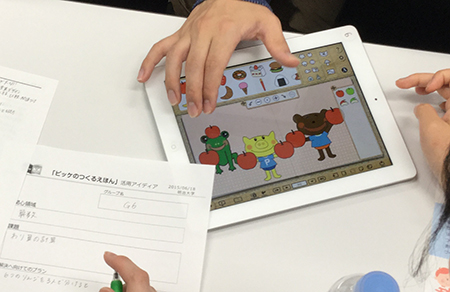

初日午前はピッケの絵本づくりワークショップ、ここにこでのピッケは今回で5回目です。リピーターの兄妹は、おばっちシリーズの続編「おばっちの大冒険」をつくってくれました。

6歳女の子作の物語は夜の光景から始まります。

きょうの動物園はもうおしまい。だんだん暗くなってきました。 (中略)

朝おきたら動物園はまっ白。みんなで雪合戦をしてあそびました。

録音をしてデジタル絵本、印刷して紙の絵本をつくり、さいごはデジタル絵本を上映しました。

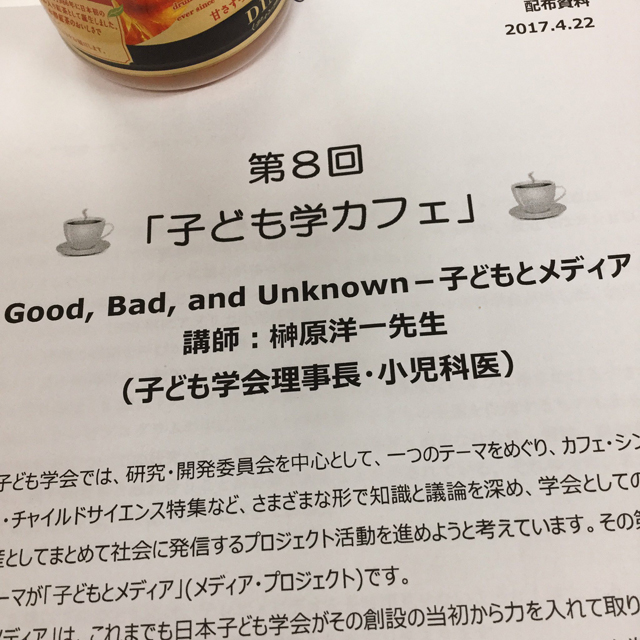

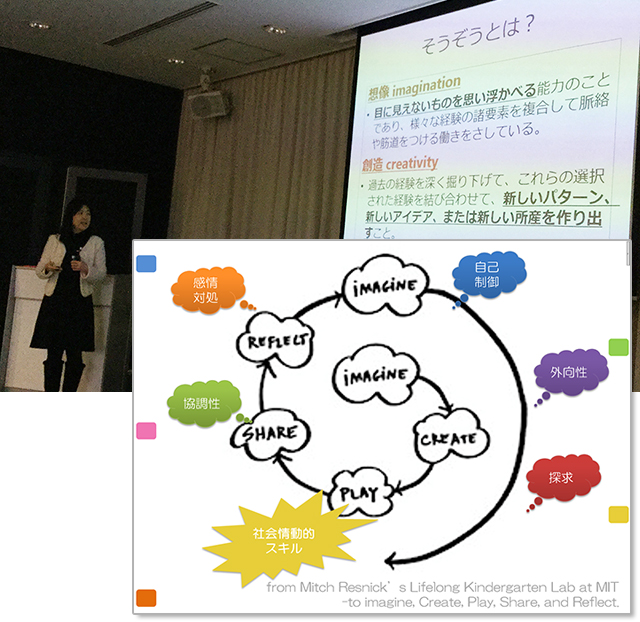

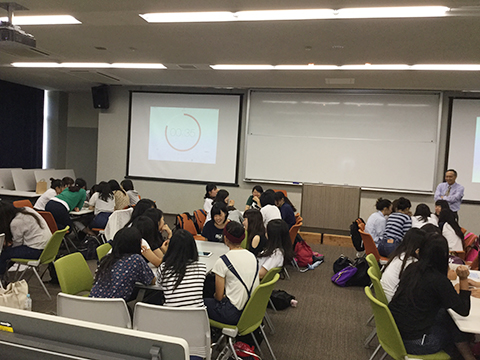

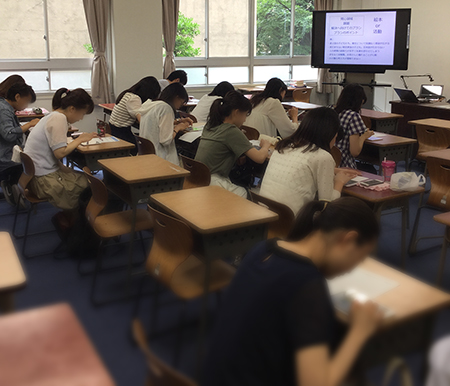

午後は教育関係者や子どもの保護者を対象にシンポジウムを行いました。デジタルメディアを活用した創造表現活動による学びの方法や意味について共に考える場です。

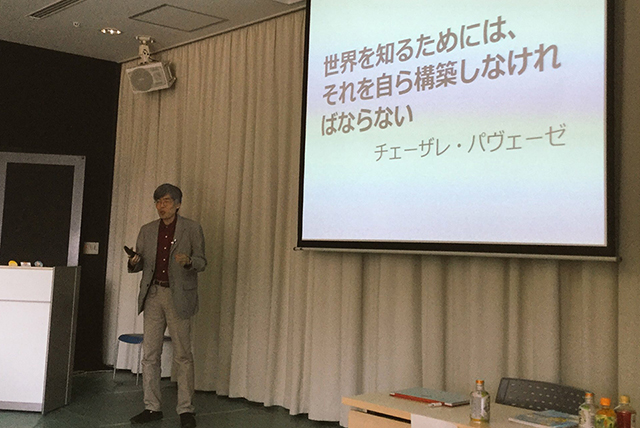

第一部は、佐野真一郎先生(豊橋創造大学)による司会進行のもと、プログラミング教育の第一人者である阿部和広先生(青山学院大学)、ピッケの開発者として朝倉、幼児×デジタルメディアの先駆的研究者である佐藤朝美先生(愛知淑徳大学)が登壇しました。

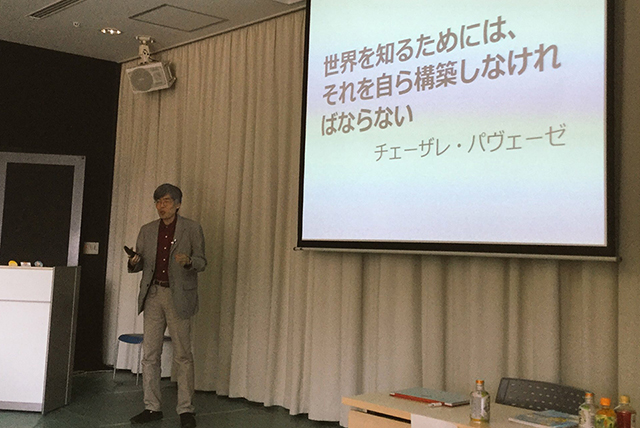

まず阿部先生から、プログラミング教育の最新動向についての解説があり、プログラミングは新しい表現手段、新しい学びとなり得ること、(小学校の義務教育等において)子どもたちと先生にとって取り組む価値がある と説明がありました。

次に私からは、子どもの創る物語世界を紹介し「想像力と創造力は本来どの子どもにも備わるもの。私たち大人は、子どもの生来の力を信じて引出し伸ばすための支援をしましょう。そこにデジタルメディアは有効です」とお話ししました。

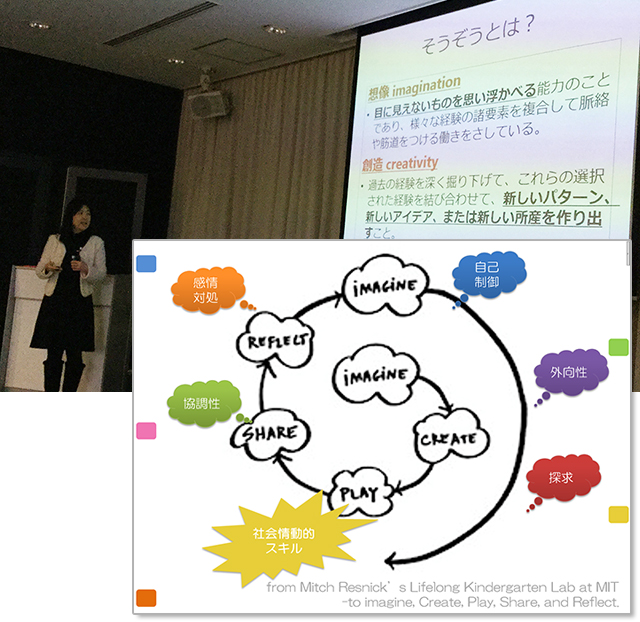

佐藤先生は、幼少期に身に付けた非認知スキル(社会情動的スキル)が将来の重要なキーとなること、レズニック氏の提唱する学びのスパイラル(想像→創造→実行→共有→省察…)で行うプログラミングや物語づくりといったデジタルメディアを活用したオープンエンドな創造表現活動は、非認知スキルの獲得を促すと学術的見地からお話し下さいました。

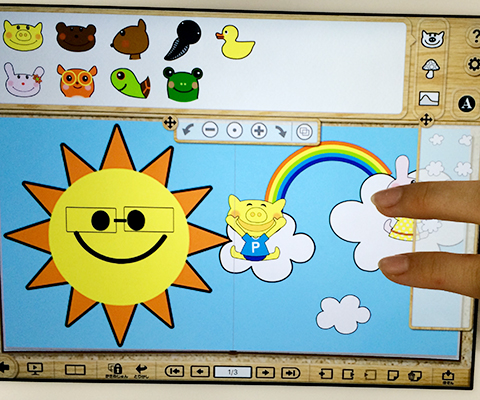

続いて会場の皆さんによる自由討論、質疑応答のパネルディスカッションのあと、第二部は会場を移してハンズオンタイムとし、子ども向けワークショップで利用したプログラミング「ピョンキー」(ScratchベースのiPadアプリ)とおはなしづくり「ピッケのつくるえほん」を体験しつつ、活用方法など意見交換をしました。

シンポジウムには、豊橋のみならず、浜松や名古屋~岐阜から多数、大阪、奈良、東京、鹿児島からもご参加がありました。2020年度には、プログラミング教育が小学校で必修となる見込みです。まず教える先生に、その楽しさや面白さをぜひ知ってほしいです。参加された先生方が起点となって、「デジタルで創る」活動がよりよい形で広まることを登壇者一同願っています。

夕刻からは、阿部先生が講師となりプログラミングのファシリテータ講習を行いました。「ピョンキー」の操作指導とともに、ワークショップで子どもたちをファシリテートする際の留意点や場のつくり方、PCとタブレットの違いやその活かし方など、長年の実践からの貴重な知見を惜しげなくシェアしてくださいました。

「野球で言うなら王貞治さんから直接指導うけるみたいなもの」という声も聞こえ、会場のあちこちで阿部先生にサインをもらったり記念撮影する様子が見られました。

学びは本来楽しいものであり、創ることにはあらゆる学びがつまっています。この日参加してくださった皆さんも、阿部先生の熱のこもった指導や実践に触れ、あらためて実感なさったのではないでしょうか。

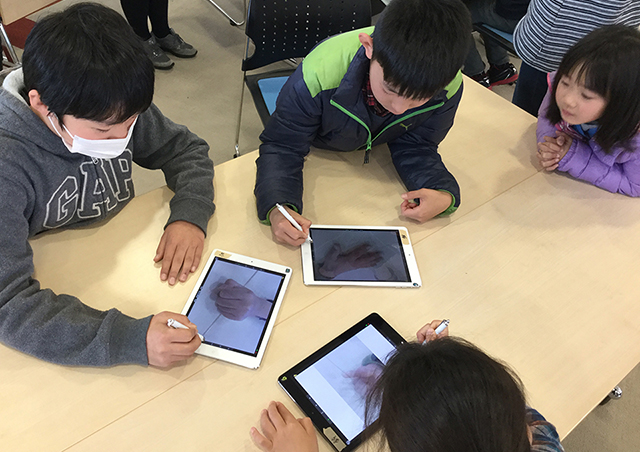

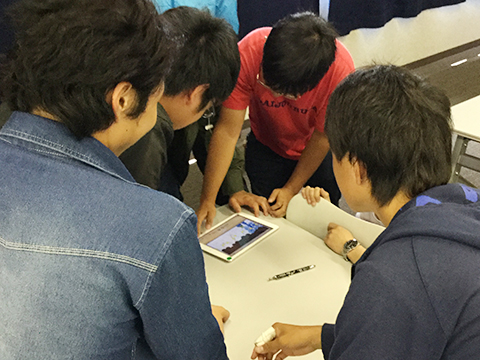

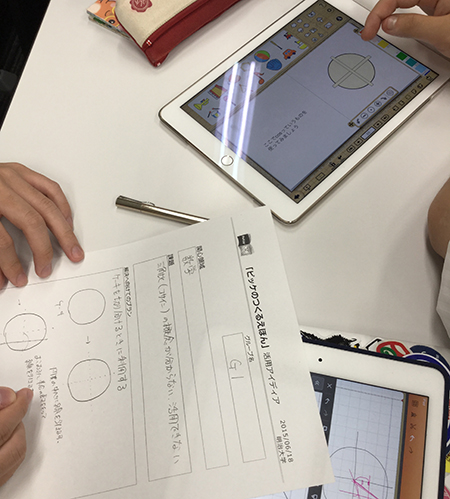

2日目は、阿部先生講師で、ご自身も開発に携わった「ピョンキー」を使って子どもたちがオリジナルゲームづくりに挑戦しました。

前半は、基本的な操作を練習した後、iPadに内蔵された加速度センサーを利用しiPadを傾けるとキャラクターが動くといった高度なことまでやってみました。

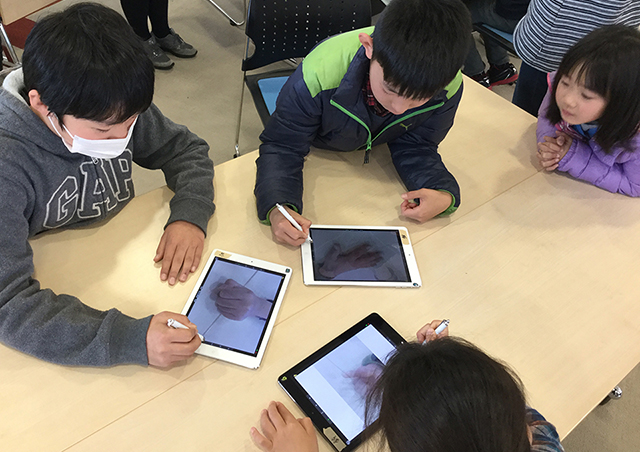

後半は、3つのグループに分かれてゲームづくりです。まずは互いにジャンケンの手を撮影しあい、その3コマを高速ループ再生しボタンを押して停止させ、スロットの仕組みを理解します。

そのあとグループ内で応用するアイディアを出し合います。絵を描いたり、自分たちでポーズをとって撮影しあったり、素材づくりから工夫してオリジナルゲームをつくりました。

ゲームが完成すると、もう夢中で遊んでいます。全グループの完成を待って、テーブルを回って各グループの力作をお披露目しあいました。

(後列は、大活躍してくれた創造大学の学生さんたちです)

午後回には地元のケーブルテレビの取材も入り、後日放映されました。

今回のイベントは、多くの方に支えていただき実現しました。なかでも豊橋創造大学の佐野先生と今井正文先生、学生さんたちには準備~当日の何から何までお世話になりました。おかげで充実の内容で無事終えることができました。

そして、終わりは始まりです。イベントだけの単発にとどめず、ここから輪を広げていきましょう。それができそうな手応えを感じました。

デジタルで創るのは楽しい!を、私自身も再認識できた2日間でした。

写真を、Facebookページ「PeKay」でご覧いただけます。

----------------

使用アプリ: ピョンキー、ピッケのつくるえほん for iPad

CoderDojo豊橋:初心者向けのプログラミング講座。創造大の今井ゼミにて毎週火曜に開催されています。Scratch、Pyonkee、Minecraft他いろいろ。希望すればピッケもできます。

----------------