ゲスト講義で2年ぶりに上京しました。東京は酷暑、5限を終え18時を過ぎても息苦しいほどでした。

6月29日は相模女子大学 子ども教育学科(七海陽先生)へ。将来、保育士や幼稚園教諭になる学生さんたちが対象です。「ピッケのつくるえほん」iPad版リリース当初から10年に渡り授業の中で絵本づくりをなさっていて、私のゲスト講義担当も5年余となります。オンライン授業となった昨年度はそれぞれ自宅等からの受講ゆえ講話のみとしましたが、対面の今年度は、90人が2人1台で使えるよう機材、アプリとも万全に整えてくださっていて体験もできました。

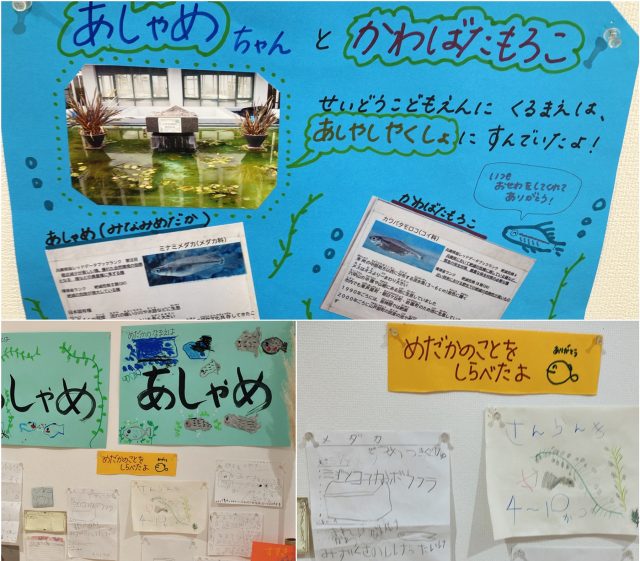

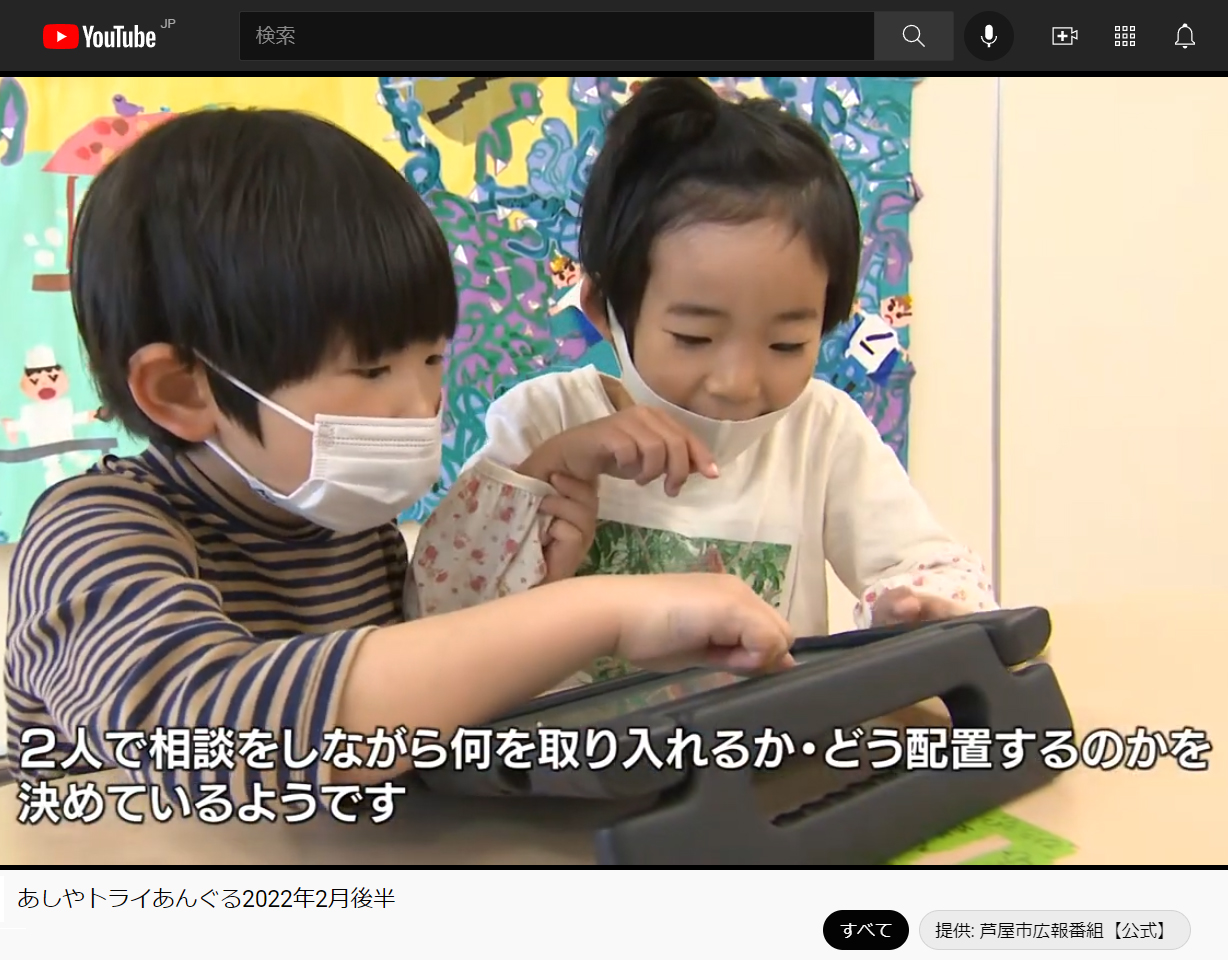

講義の前半では、ICTの使いどころ、子どもの物語世界を拡げていく活動のデザインや、芦屋市での導入と現場の先生方による活用について伝えました。学生さんたちには、ICTも適所に使いつつ、子どもたちが夢中になる創る「遊び」をデザインできる人になってほしいです。

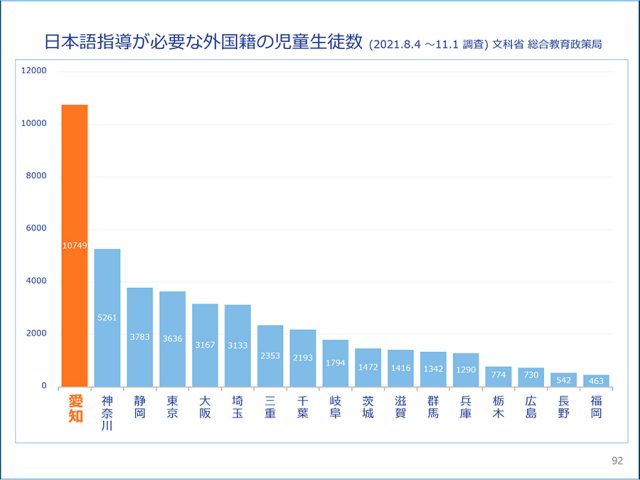

7月1日は青山学院大学 教育人間科学部(杉本卓先生)へ。こちらは一般企業へ就職なさる学生さんたちなので、活動事例は社会課題に関わる2件、外国籍の子どもたち対象と病児訪問のコロナ禍での対応に絞って話しました。ともない、子どもの人権についても触れました。教育を受ける権利について憲法で規定されていますが、解釈や判例によって「日本国籍を有する国民」に限定していて外国人の子どもに就学義務はありません。そのため外国人の子どもたちへの教育は、各地方自治体の対応に任せられているのが現状です。これに対し 国際条約の「子どもの権利条約」では、全ての子どもが人種や国籍などいかなる理由でも差別されず、医療、教育、生活への支援などの権利が保障されています。1989年に国連で全会一致で採択され、翌年国際条約として発効、日本も1994年に批准しました。国際条約は憲法より下位ですが法律より優位の法的効力をもちます。ですから本来であれば、法令や行政等は、条約に沿って解釈・運用されなければなりません。批准から28年を経てようやく、今年4月に子どもの権利に関する国内法をつくる議論が国会で始まりました。こども家庭庁の先行きも気になるところです。子どもの養育や教育は家庭のみ学校のみにその責を負わせるのではなく、社会全体で担うものです。

学生さんたちへは、職業としては直接たずさわらないにしても、子どもが幸せに生きる社会を共につくりましょう。という話をしました。

両校ともZoomでもOKと言って頂いたのですが出かけてよかったです。どちらの学校も学生さんたちが朗らか和やかで嬉しくなりました。画面越しの1対多で話す時とは私の側も自ずと違ってきます。事前に大枠は用意するけれど実際に何を話すかは、場や聴き手によって引き出されるので。七海さんや杉本さんと久しぶりにお話できたのも楽しく有意義でした。

キャンパスの並木って良いですね。左が相模女子大、右が青学大。

6月22日交付の「こども基本法(令和4年法律第77号)」を見ると「全ての子ども」とまたしても曖昧になっています。今度こそ国際条約に準拠するなら、国際条約と同様に「子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されない」を明記してほしい。「児童の権利に関する条約の精神にのっとり」とはあるので、正しい解釈、運用を期待します。「こども基本法」(内閣官房Web)

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------