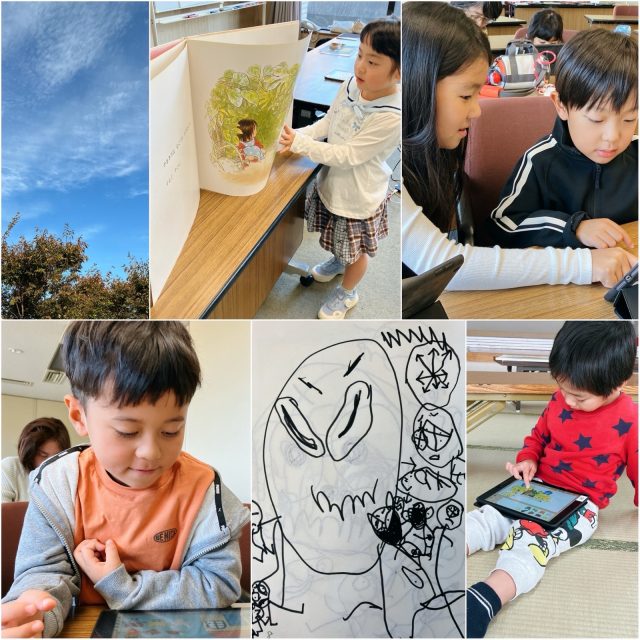

先週オンライン授業をした京都大学医学部附属病院からiPadが戻ってきたので、チャイルド・ケモ・ハウス(愛称:チャイケモ)へ出かけてきました。教室に登校して参加してくれた小3さんは、語りかけるような録音で素敵な作品に仕上げていました。病床からzoomのスタンプ機能でいっぱい反応してくれた小5さんも大作を、病床から質問してくれた中1さんも、アイディア・配色ともおしゃれな作品を完成。子どもたちの大切なお話を、チャイケモの井上さんと一緒に製本しました。

もうすぐ12月。ガラス面のクリスマス飾りは、かつてハウス利用者であったお父さんと息子さんによるものだそう。大きなツリーにもハウス滞在中の子どもたちが作ったオーナメントが飾られていました。

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金:

小児がんなど重い病気をもつ子どもたちや家族をサポートする活動を行っています。

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------