実は、先の「教科書に載った小説」の「絵本」で、祖母のことを思い出しました。(「絵本」という以外に共通点はありません)

私事ですが、書き留めておきます。

昨年の夏の終わり、祖母が暮らす両親の家で1泊を過ごしました。

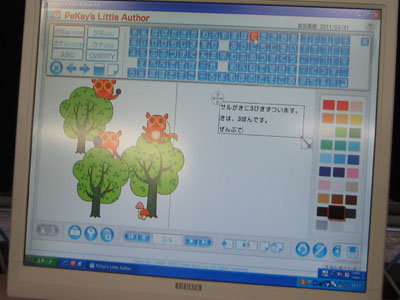

昼下がり、8歳の姪がピッケの絵本を作るというので、父のPCで1作つくり、3冊製本しました。1冊は自分、1冊は3歳の妹、1冊はひいおばあちゃん(祖母)にあげるのだと言って。

絵本ができあがり、祖母が寝たり起きたりで過ごしていた1階の座敷へ、3冊を携え駆け下ります。3歳も、とことこついてきます。

3人で祖母が座る座椅子を囲むと、姪は少し得意げな様子で、絵本のページをめくりながら大きな声で読み上げました。ピッケの絵を見て「たみちゃん(=私)の?」と問う祖母に、「ちがう、私が作ったの」と表紙の作者名のところを指し示します。

日頃「お年寄」に会うことがなく、腰が90度以上に曲がった祖母を時に恐がり泣くことさえあった3歳の姪も、この日はリラックスした様子で、祖母にもたれ顔を寄せ絵本をのぞきこんでいます。

祖母は、補聴器をつけてはいるものの、ほとんど聴こえていません。おそらく訳はわからず、でも、とにかくも、こうやって曾孫2人と孫(私)とが、自分のためにと絵本を読んでくれるのですから、嬉しそうな様子で聴いていました。

「おしまい」となり、閉じた裏表紙に持ち主のなまえとして自分の名前が入っているのを見て、眼を丸くします。(初期の仕様では、裏表紙に持ち主の名前を入れる欄があったのです)

姪が同じ絵本を3冊並べ、裏表紙の持ち主名を示しながら、「これは私、これは妹。これはひいおばあちゃんにあげるの。どうぞ」と手渡すと、なんとなくはわかったようで「ありがとう」と嬉しそうに受け取りました。

その3週間後、祖母は息を引き取りました。92歳の大往生でした。

もらった絵本を、ずっと大事に、繰り返し繰り返し読んでいたそうです。葬儀の日、他の遺品とともに絵本を棺に入れました。

初孫だった私は、幼少の頃から特に可愛がってもらいました。

大好きな祖母とのさいごの風景が、姪っ子たちと一緒にピッケの絵本を読んだおだやかな時間であることは、とても幸せです。

先月、その祖母の一年祭でした。

今でも、守られている気がします。