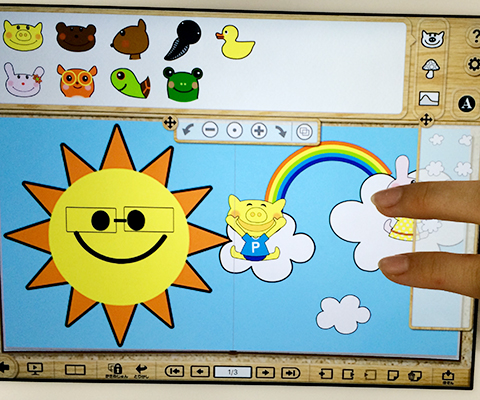

8月11日祝日、愛知県豊橋市のこども未来館(愛称:ここにこ)でワークショップをしました。今年1月3日に続いて3回目の開催です。

操作説明の中で積木を使ってオバケを作っていると、最前列から「あっ、おばっち!」の声が飛んできました。「『おばっち』聞いたことあるぞ、なんだっけ?」 声の主は前回も参加してくれたはるかちゃん(6歳)。そうでしたっ、はるかちゃんがつくった「おばっちのおうちづくり」の主人公が「おばっち」でした。

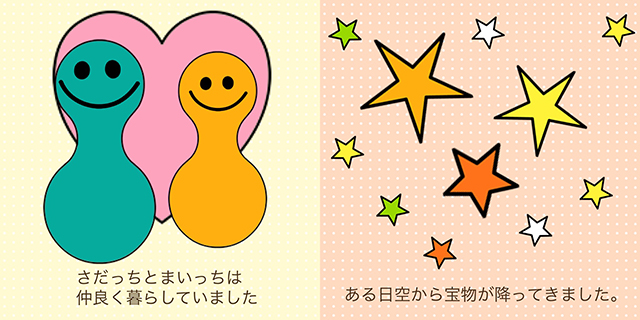

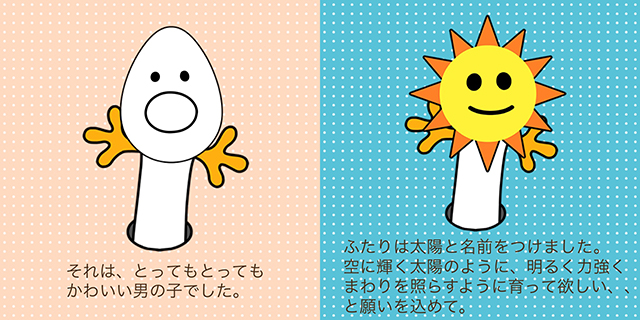

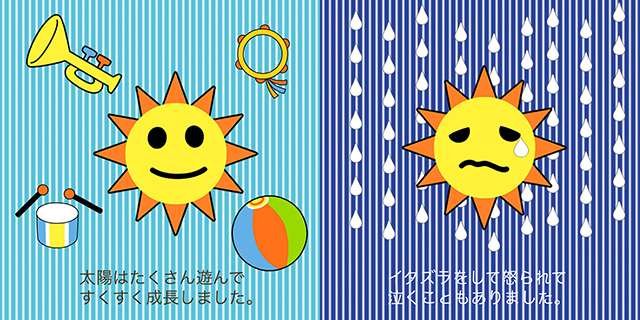

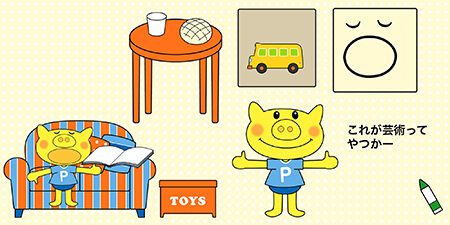

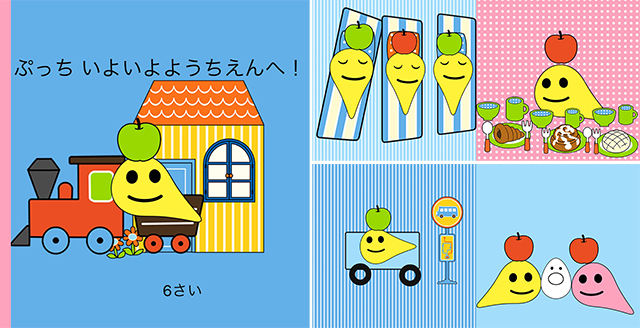

今回はその続編として、前作では脇役だった「ぷっち」が主人公となって、幼稚園に入園するお話をつくってくれました。

前回同様、お兄ちゃんとご両親、ご家族4人そろってご参加くださいました。嬉しいです。

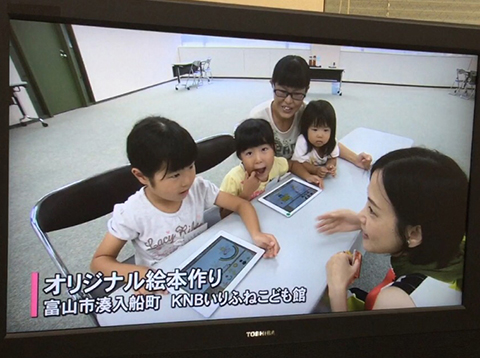

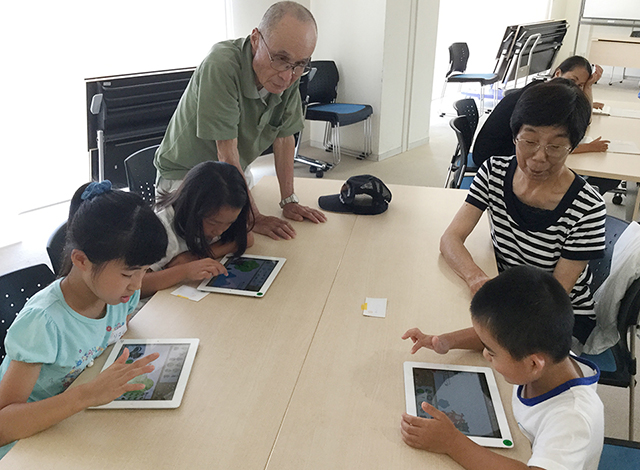

こちらは、おじいちゃん、おばあちゃんと参加してくれた姉弟。

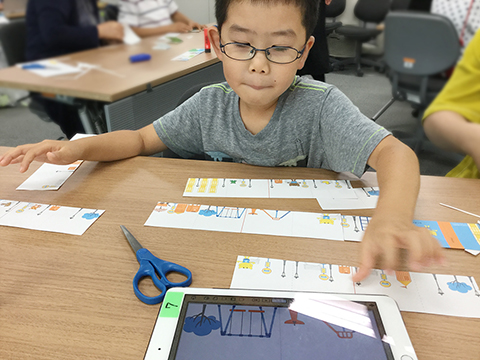

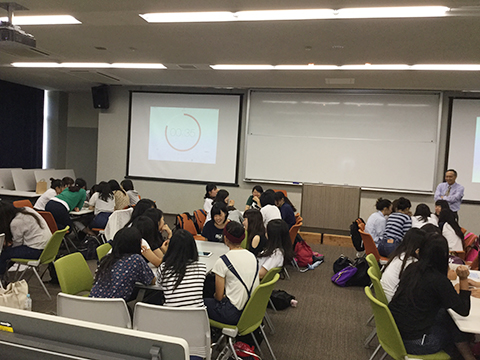

皆で発表会。

5歳の弟くんは発表が恥ずかしくて、自分の順番が回ってくると「おしっこ行ってくるー!」と飛び出して行ってしまい、でもニコニコ顔で廊下からガラス越しに皆の様子を伺っていました。

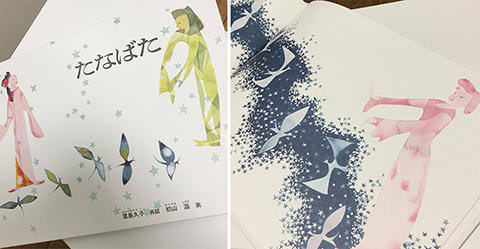

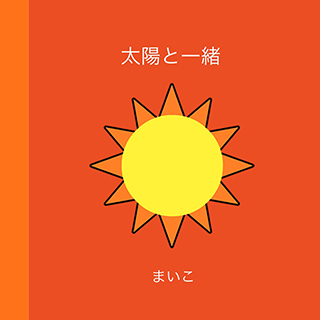

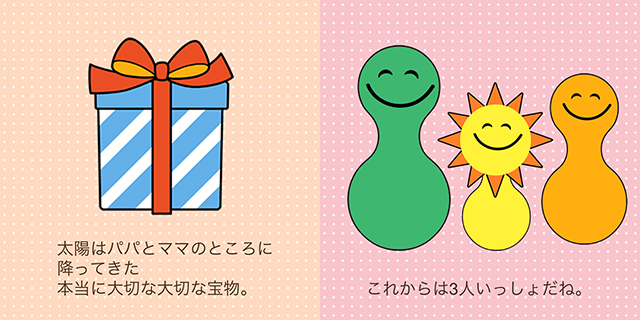

作品は「かえるくんにいちにちのぼうけん」れんたろうくん(5歳) お姉ちゃんへ贈る絵本。

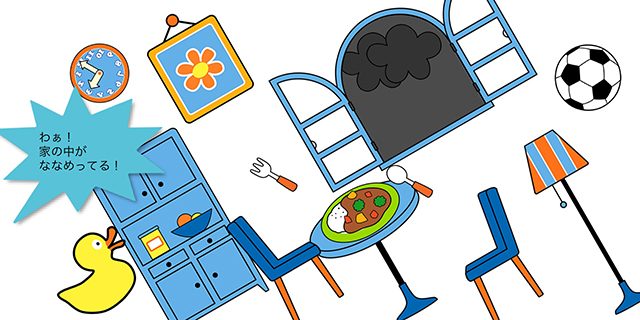

あと2点ほど紹介しますね。

「もりのパンやさん」たいがくん(6歳) 幼稚園の先生へ贈る絵本です。

「なつやすみ」あすかちゃん(5歳) ママへ贈る絵本。

作った絵本を最初に決めた相手に贈ることを約束、自作を手に記念撮影をしてお開きとなりました。

来年2月の連休2月11日12日に「デジタルで創ろう!キッズワークショップとシンポジウム in 豊橋」と題して、ここにこにてイベント開催予定です。(市制110周年市民提案イベント。主催:らるご子ども教育研究所、共催:豊橋市、後援:豊橋市教育委員会)詳細が決まりましたらご案内します。年末あたりの「ここにこ通信」もチェックしてくださいね。

当日の様子が、中日新聞 8月13日朝刊(東三河版)に掲載されました。

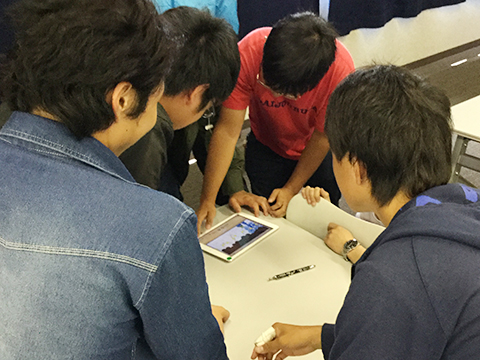

翌12日は、らるご子ども教育研究所さんで、養護施設で暮らす子どもたちや発達課題のある子どもたちと絵本づくりをしました。最初は教室の後方にじっとかたまって座っていた子どもたちが、後半では活き活きと夢中でつくっていました。

自分がつくったお話を大切な人が喜んでくれることは存在を認められることです。認められることで自分を大切にし人を信頼できる心が育ちます。また、創り表現する喜びは、生理的快楽とは異なる深い喜びです。それらをいちばん必要とする子どもたちのもとへ何としても届けたいと思いをあらたにしました。

写真を、Facebookページ「PeKay」でご覧いただけます。