いよいよ子どもたちの夏休みがスタートですね。

この夏もピッケと出かけます。

■「おいでよ!絵本ミュージアム」福岡アジア美術館

会期中に「ピッケのつくるえほん」ワークショップをします。この「おいでよ!絵本ミュージアム」によんでいただくのは3回目で、ホームな気持ちです。

展覧会の会期:2013年7月26日(金)~8月18日(日)

「ピッケのつくるえほん」ワークショップ開催日:

8月10日(土)~8月14日(水) 10:30~12:30、14:00~16:00

※ 8月11日(日)は朝倉が講師を務めます。

すでに5日間とも定員になってしまいましたが

11日は館内うろうろしていますので、九州方面の方どうぞいらしてください。

「おいでよ!絵本ミュージアム 2013」は こちら>>

■「キッズ・ワークショップの町 軽井沢2013」

軽井沢に全国から選りすぐりの、こども向けワークショップが集合! 2日目の13日に「ピッケのつくるえほん」ワークショップをします。どのプログラムも素敵すぎて、自分が参加したいくらいです。

日時:2013年8月12日(月)、13日(火)

場所:軽井沢町 中央公民館

主催:キッズワークショップの町 軽井沢 実行委員会

後援:軽井沢町教育委員会(予定)

※ 朝倉が講師を務めます。

「キッズ・ワークショップの町 軽井沢2013」は こちら>>

■デジタルえほんミュージアム(東京 市ヶ谷)

地階では「ふねくんのたび展(いしかわこうじさん)」開催中。両方あわせてどうぞ。

日時:2013年8月24日(土)

10:30~12:30 小学 1年生~3年生 対象

14:00~16:00 小学生全学年 対象

場所:デジタルえほんミュージアム 2階

※ 朝倉が講師を務めます。

午前の回(小学 1年生~3年生対象) 申込みは こちら>>

午後の回(小学生全学年対象)申込みは こちら>>

■大阪府放送・視聴覚教育研究会 夏期研修会

※ 一般対象でなく大阪府の教職員の方が対象です。

日時:2013年8月8日(木)・9日(金)

場所:8日 (株)内田洋行 大阪支店

9日 園田学園女子大学

主催:大阪府放送・視聴覚教育研究会 大阪放送教育協議会

共催:NHK大阪放送局 日本放送教育協会

参加費:無料

8月9日(金) 13:00~16:00

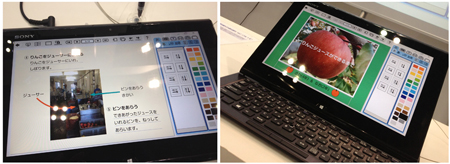

ワークショップ:小学生向けプレゼンテーションソフトを活用した授業づくり

講師 :(株)グッド・グリーフ 朝倉民枝

詳細と申込み方法(メール申込)は こちら>>

■「未踏交流会」で講演します。

独立行政法人 情報処理機構 未踏ソフトウェア創造事業 の交流会ですので、少し開発寄りの話になります。

日時:2013年7月26日(金)17時~20時

場所:秋葉原ダイビル5F カンファレンスフロア

参加費:講演は無料。

ショートプレゼンテーション&懇親会は1,000円。(ドリンク・軽食代)

この12年あまり どんなふうにピッケを作ってきたかを、1時間で話します。

ショートプレゼンも募集中とのことですので、なにか開発されてる方は応募してみてはいかがでしょう。

詳細と申込み(事前オンライン登録)は こちら>>