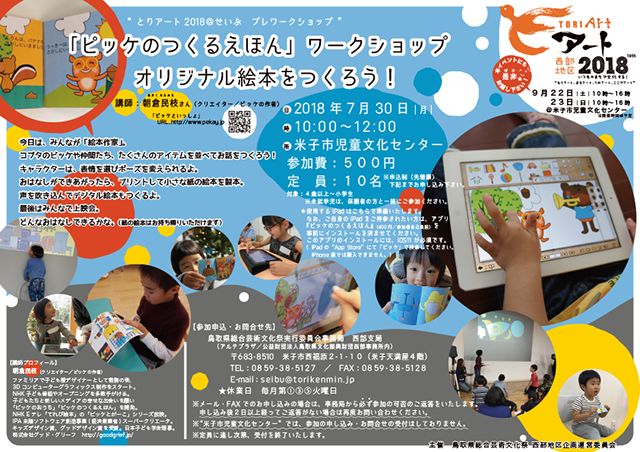

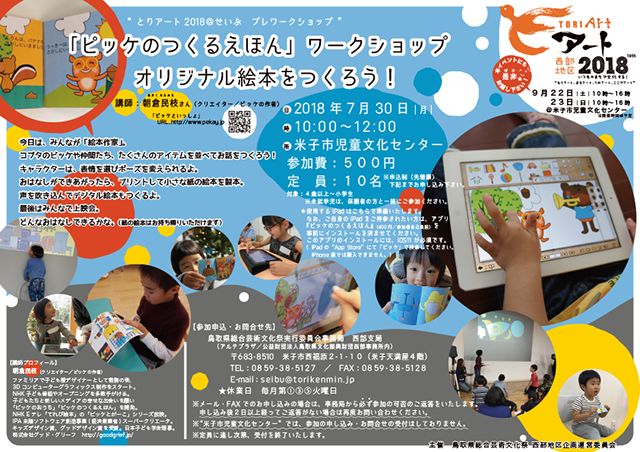

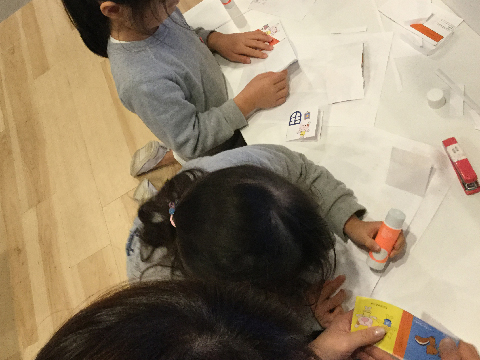

夏休みの初日、湯島地域活動センターで絵本づくりをしました。(主催:文京区)

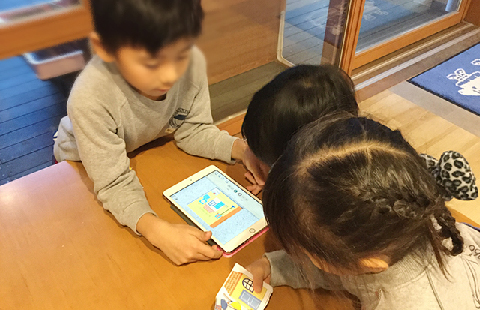

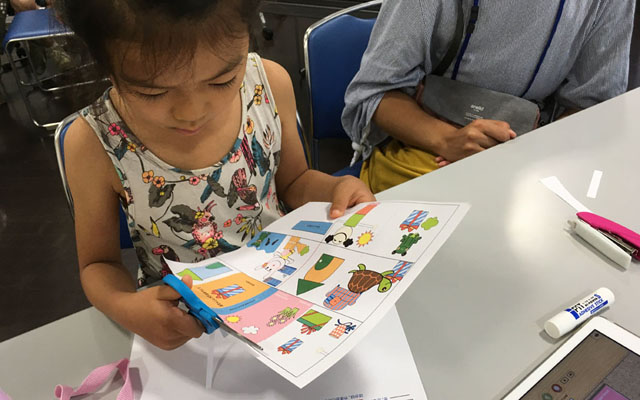

午前回は未就学児、午後回は小学生対象、各2時間半としたので、いつもよりややゆったりの進行で、冒頭でおはなし絵カードで遊ぶこともできました。

毎回、贈る相手を決めて絵本づくりに入ります。「いとこ」が多かったのは、帰省シーズンだからでしょうか。

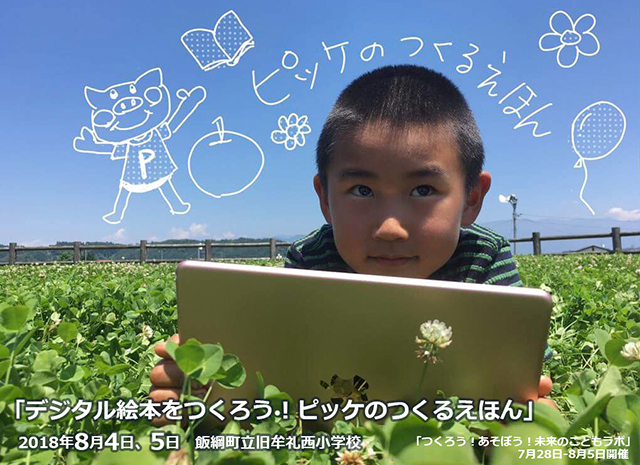

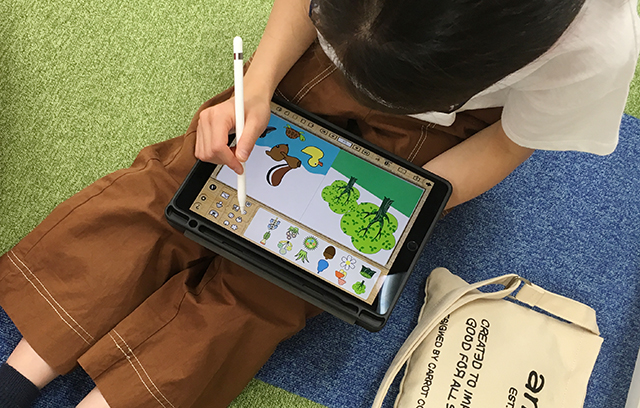

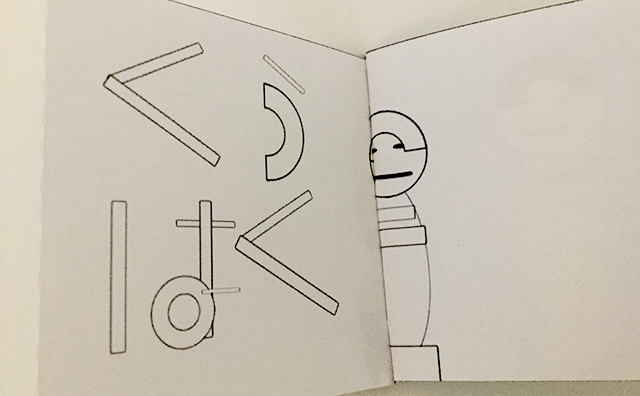

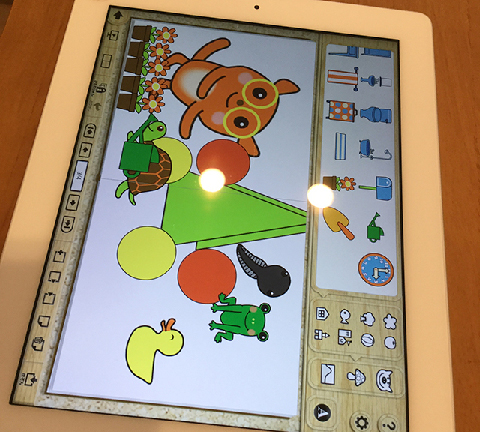

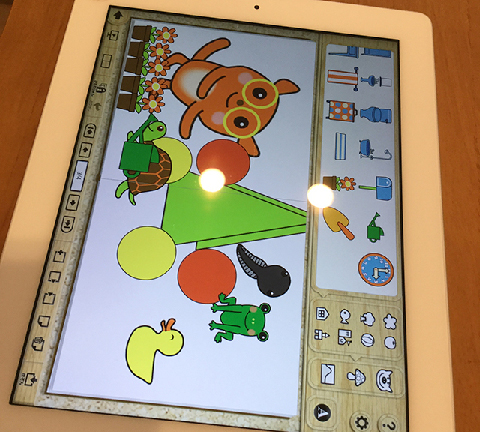

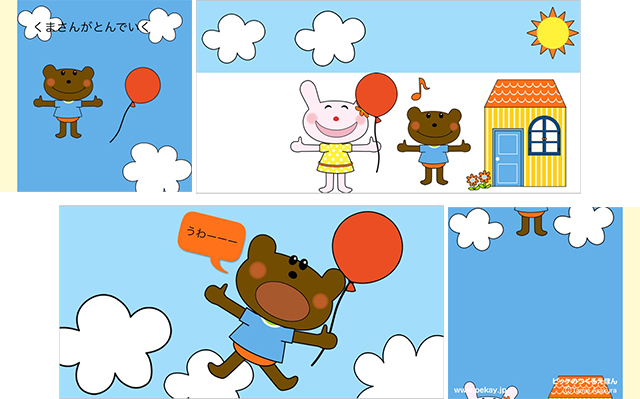

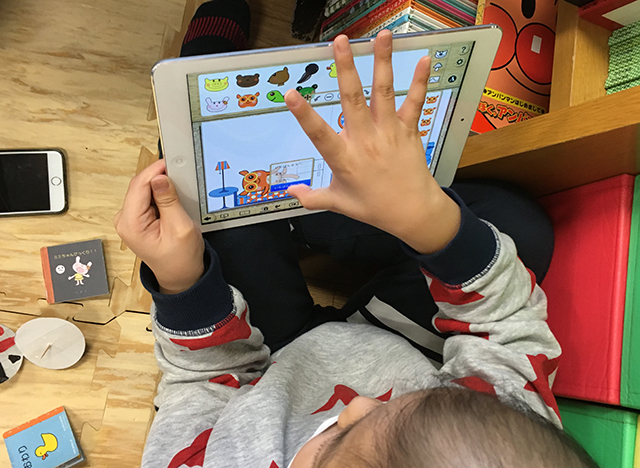

画面にキャラクターやアイテムを並べ、お話を録音して

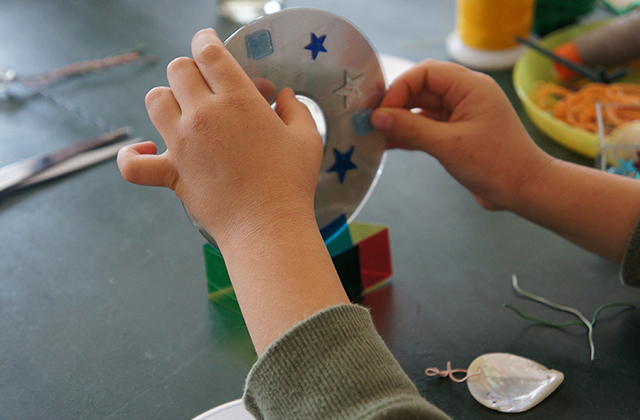

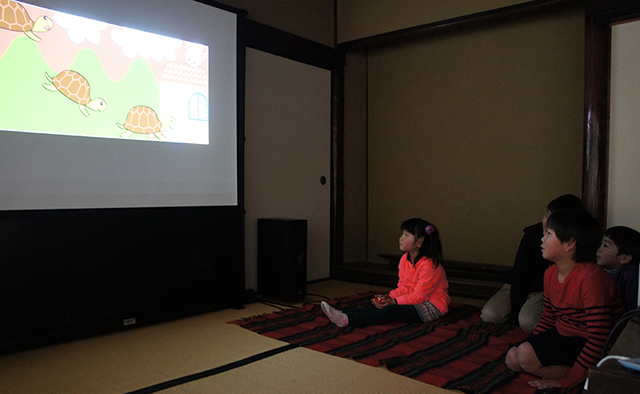

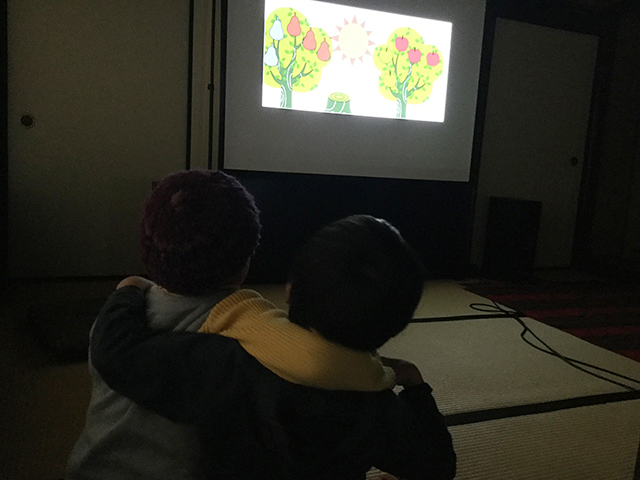

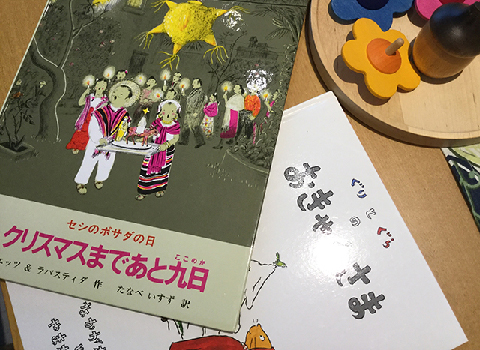

製本。さいごに発表会もしました。

作品をいくつかご紹介しますね。

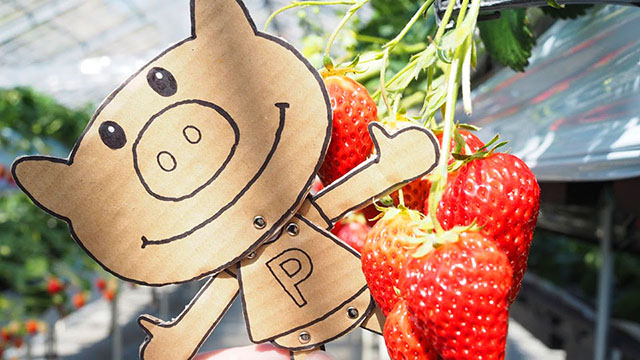

「どんぐり、みんなでたべよう!」みはるちゃん(4歳)

お姉ちゃんへ贈る絵本。

「おたんじょうびおめでとう」ゆうかちゃん(6歳)

お誕生日を迎えるお友達ななほちゃんへプレゼントするそうです。

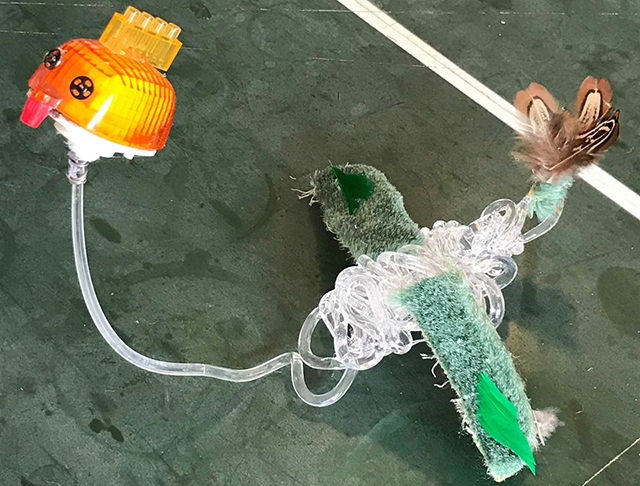

「たいせつなかぞく」正太くん(小2年)

家族の皆へ贈る絵本。

「みんなでおでかけ」おりえちゃん(小1年)

発表会では、入れたつもりの音が消えていました。終了後に残って再録音、素敵に完成させました。

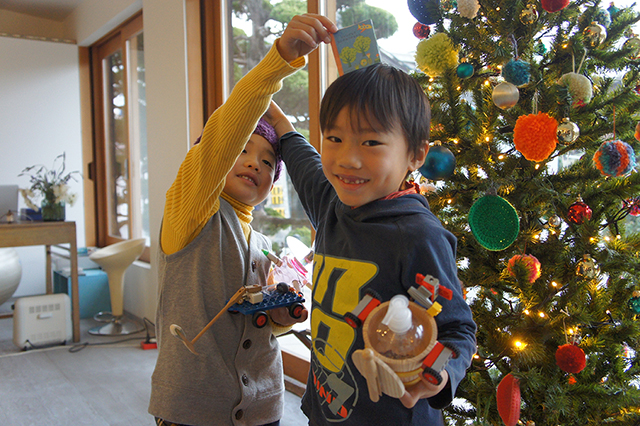

お気に入りの場面を開いて記念撮影。

運営はいつものタップタップラボさん、加えてサポーターの方も入ってくださいました。センターの皆さんも事前準備~当日と様々にお心遣いくださり、おかげで安心の布陣でのぞめました。

猛暑の中、ご参加くださった皆さん、ありがとうございました。

----------------

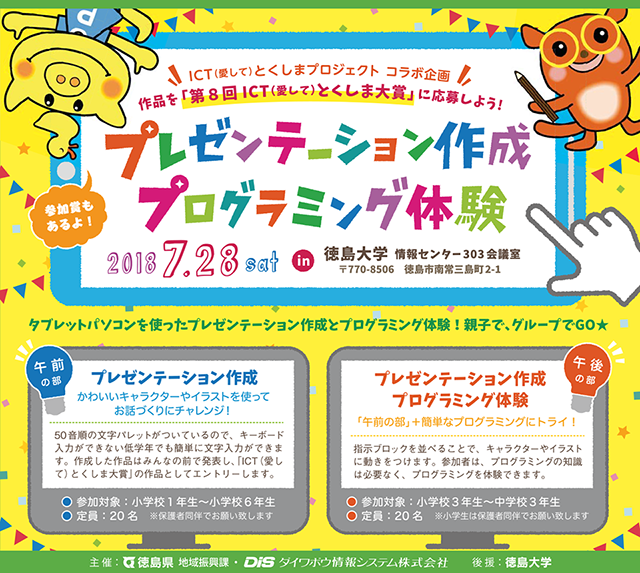

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------