神戸名谷にあるきらめき保育園におじゃましてきました。訪問は3回目。

「モンテッソーリ教育理念」に基づいた保育を行う園で、きらめき育ちの子どもたちは、言葉を含めた表現が豊かです。嬉しいことに、2年ほど前、ピッケのためにiPadを3台購入してくださいました。(前回訪問時のブログはこちら。モンテッソーリ教具の写真もあります)

前回は、制作風景の見学だけのつもりが、私のiPadに皆が集まってきて一緒に遊びながら7人で1作品を作りました。今回は、午睡タイムにお昼寝しない年長さん5人と一緒に、1人1台で絵本づくりをしてきました。ちなみに「お昼寝をしない」というのは、子どもの夜型生活習慣を改めるための試みです。遅く帰ってくるお父さんを待って就寝時刻が遅くなる悪循環が、昼寝を我慢することで夜ちゃんと眠くなって改善されるそうです。

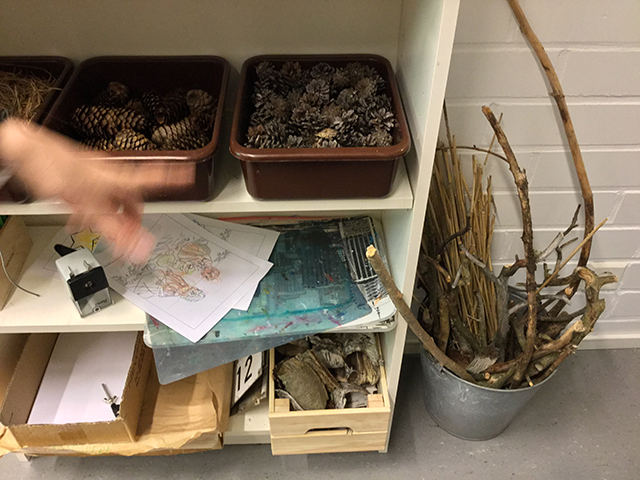

大きなクリスマスツリーの飾られた「絵本のアトリエ」で、5人が待っていてくれました。「ピッケ先生が来るよ」と予告してくださっていたようで、Wちゃんは「サンタクロースがくるくる」と題した赤い三角帽子をかぶったピッケサンタが登場する絵本を見せてくれました。

基本操作は知っているので、絵本のおはなしを少しして、それから、絵本を贈る相手を決めて、早速つくり始めました。

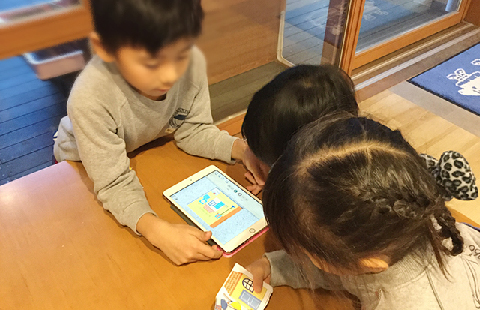

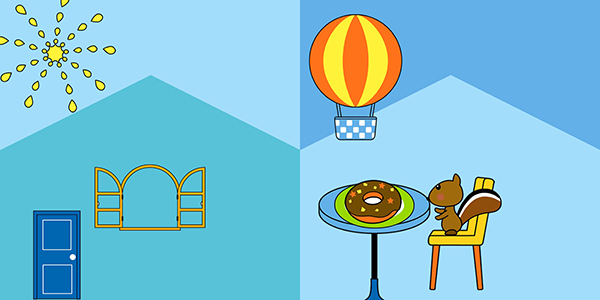

ひとりが思いついた、背景を「家」に利用するアイディアを、みんな気にいってまねていました。友だちの面白いアイディアをまねて、そこに自分の工夫も加えて取り入れ、それをまた皆で見て気付きが生まれる…というのは、学びの良い循環です。

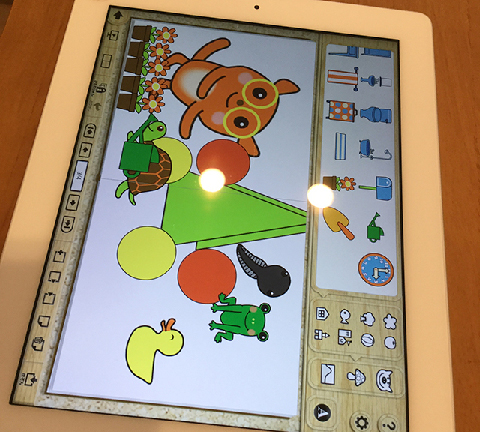

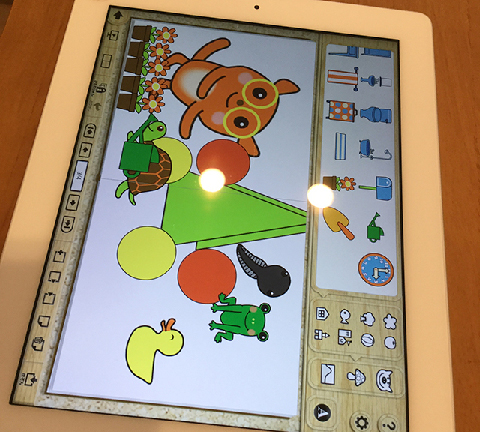

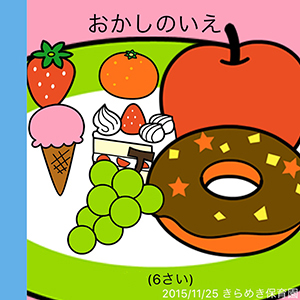

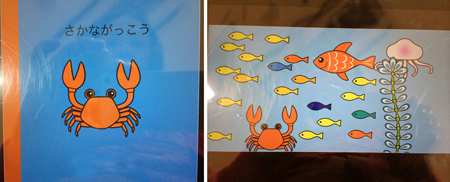

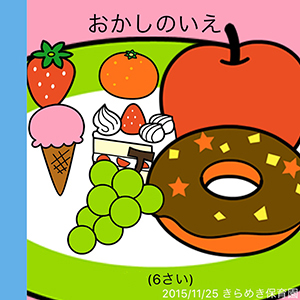

そんな中で、ひとり独自路線、歌まで唄いながら楽しんでつくっていたのはSちゃん6歳。「おかしのいえ」

おかしのいえには、おかしがいっぱいです。

かえるくんと おたまじゃくしくんと あひるくんと かめくんが やってきました。おいしそうだな。

おたまじゃくしくんと かえるくんと あひるくんと かめくんが、アイスのやまで おどろいた。

楽しかった。 裏表紙までアイスです。

1時間半のつもりが、皆まだまだ作るというので、午睡タイムも終わり、おやつタイムも過ぎてゆきます。「おやつ食べてからにする?」と尋ねても、「いい」または、夢中すぎてスルー。

録音では、お互いの作品に声の出演もしました。このとき、伝えたいお話が上手く文章で出てきにくい子がいたのですが(練習で言えていても録音ボタンが押されるとたぶん緊張もあって)、その耳元で5歳のKちゃんが小さな声で手伝ってあげていて感心しました。(KちゃんはiPadの4ケタのパスコードも記憶していて、おかげで園長先生が他の部屋へ行かれている時にもロック解除できてしまいました)

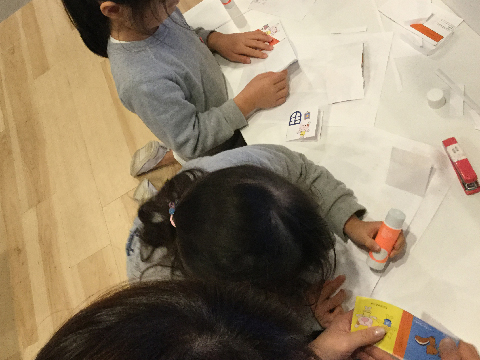

紙の絵本の工作は、机や教具類がある別室「おしごと部屋」ですることになり、録音を済ませた子から移動します。「早くー」「早く切りたーい!」と大きな声で呼ばれるものの、まだ録音中の子がいて「ちょっと待ってね」となかなか行けません。あれ?急に静かになったなと思ったら、出力した展開図の作り方説明図を自分たちで読解して切り始めていました。しかも正しく美しく。

できあがった5冊。

さいごに「絵本のアトリエ」へ戻って上映会をしました。午睡とおやつが済んだ年少の子たちも観客です。Mちゃんの贈る相手である弟くんも、お姉ちゃん作の「レストランにいったひ」を一緒に鑑賞しました。他の4人の贈る相手の内訳は、両親が2人、お兄ちゃんが2人です。発表した5人も、年少さんも弟くんも、みな満足の様子でした。

そこまでを終え、ようやく、遅めのおやつタイムとなりました。

これからも、このきらめき保育園で、年長さんが年少さんに読んであげる絵本をつくったり、お互いに作り方を教え合ったりしてくれるといいなと願っています。

子どもたちの絵本体験のために、お父さんお母さんにお願いしたいことがあります。

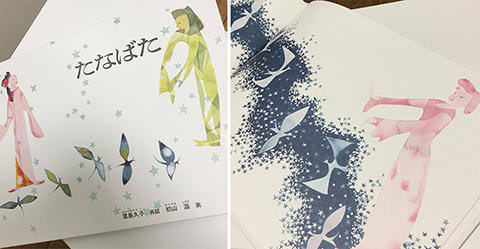

たとえお子さんが自分で読めるようになっても、ぜひ絵本を読んであげてください。自分で読むことと、お父さんお母さんの声で読んでもらって絵のすみずみまでを味わい物語の世界に遊ぶことは、まったく別の体験です。自分で読むと、単に文字を追うだけになってしまいがちです。(もちろん、自分から文字の存在に気付き覚えたくてそうしているなら、それはそれで素晴らしいことです。でも、それとは別に、ぜひ読んであげてください)

それから、絵本を楽しんだあとに「どんなお話だった、あらすじは?」「登場人物は誰と誰?」といった、まるで学校のテストのような問題を出すことは控えましょう。せっかくの楽しみが色あせてしまいます。読書感想文を書かされた気持ちを思い出してみると、想像がつくのではないでしょうか。絵本を読んでもらうことを、やらされる「お勉強」にしてしまうのは、もったいないです。

絵本を読み語ることに対して、文字を覚える、語彙を豊かにするなど大人側の「目的」を盛り込むことも控えましょう。それらは、あったとしても副次的効果としてあとからついてくるものです。ただひたすらに「楽しみ」として届けましょう。幼児期に言葉と物語の深い喜びを知ることは、即時的な教育効果といった小さなことではなく、子どもたちがこれからを生きていく心の礎を育むことです。

子どもたちへ

たくさん遊んで、たくさん絵本も読んでもらってね。そして心の中にお話ができたときには、お父さんお母さんや園の先生、おともだちに聞かせてあげてね。