10月19日土曜日、外国ルーツのご家族が多く暮らす地区へ出かけてきました(午後はフロンティアとよはし主催)。今年度になって5回目、通算で8回目です。

午前は、参加人数が減ってしまっている市営西部住宅。豊橋祭りだし、今にも降り出しそうな空模様だし、来てくれる子あるだろうかと不安に思いながら集会所へ・・・。走りまわっている姿が見えます!3人も待ってくれていました。常連の3年生女児も3歳の弟と手を繋いで到着。当初の心配は杞憂におわり、6人の参加となりました。

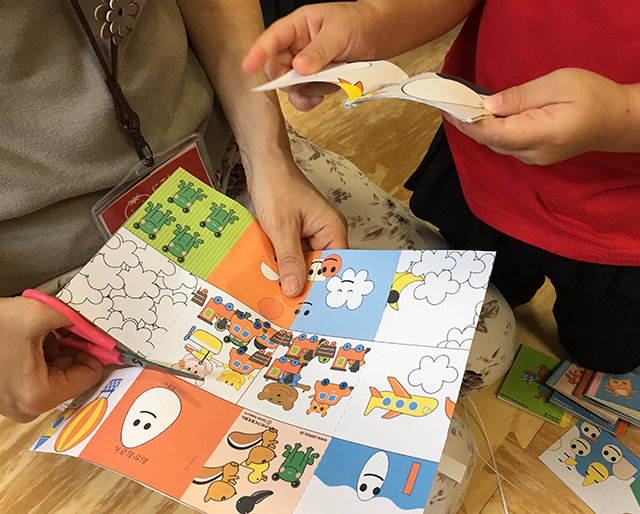

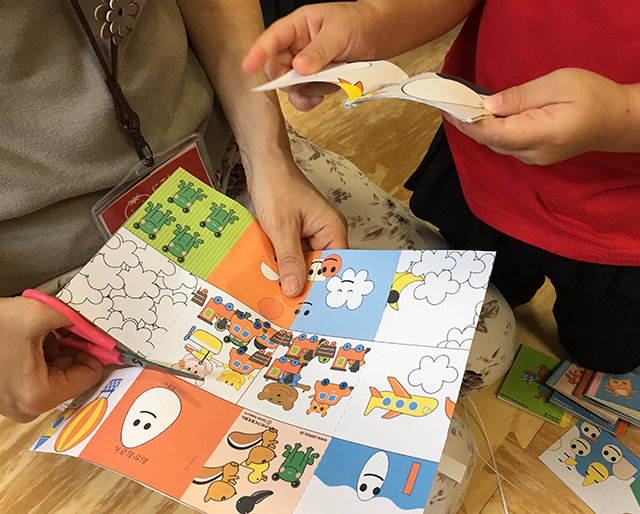

子どもたちが設営も手伝ってくれたので、開始時刻まで未だずいぶんあります。おはなし絵カードでリレー式お話づくりをやってみました。

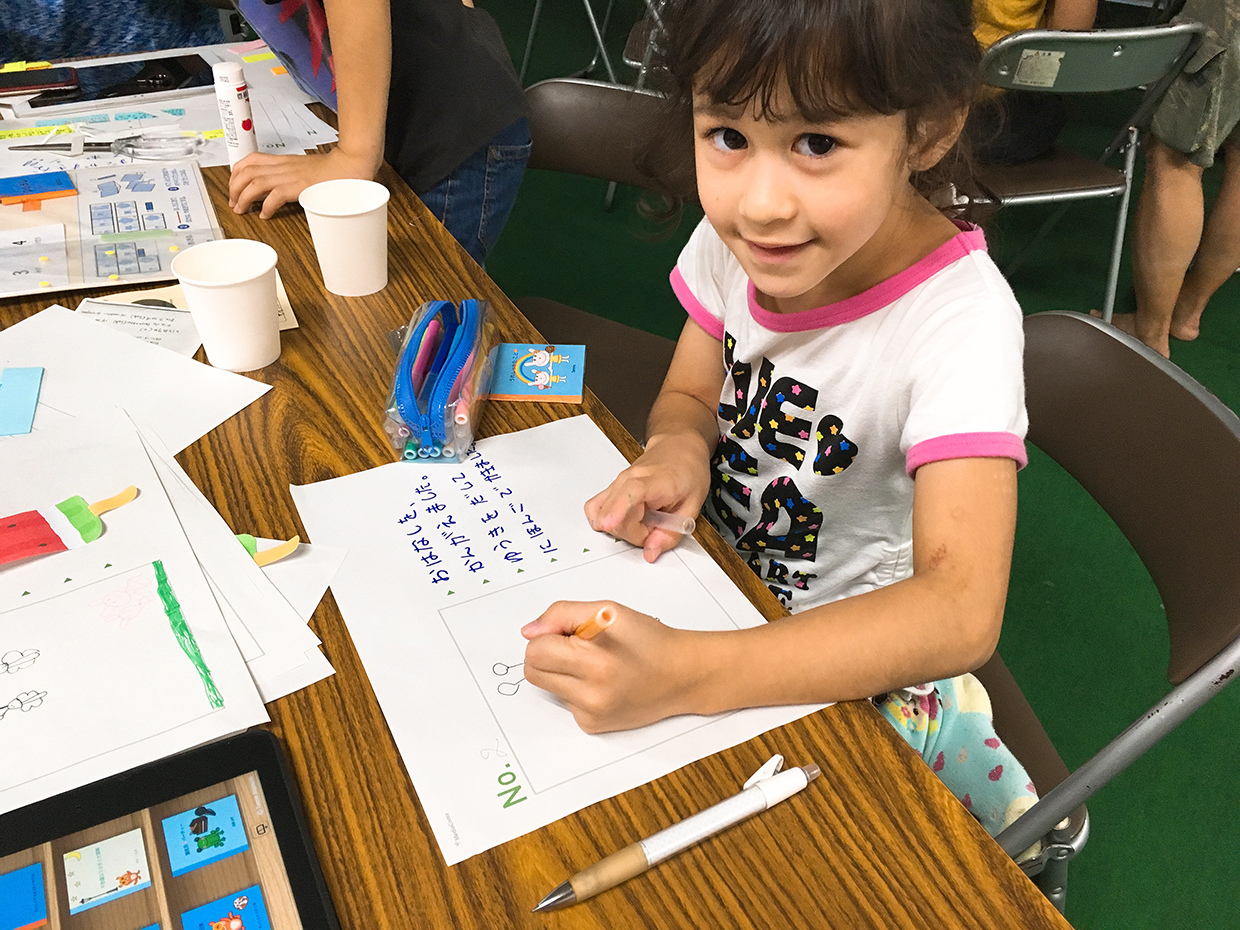

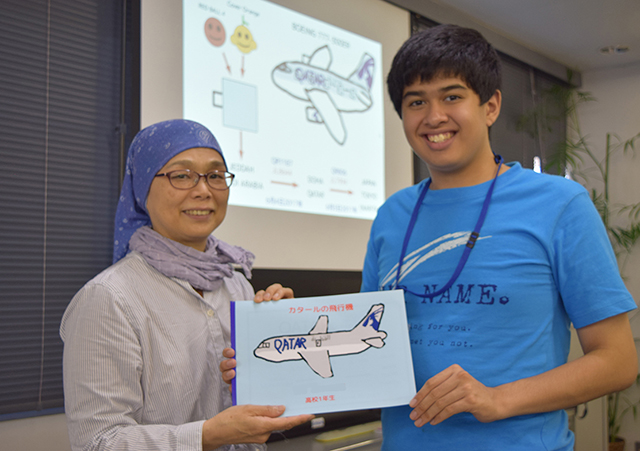

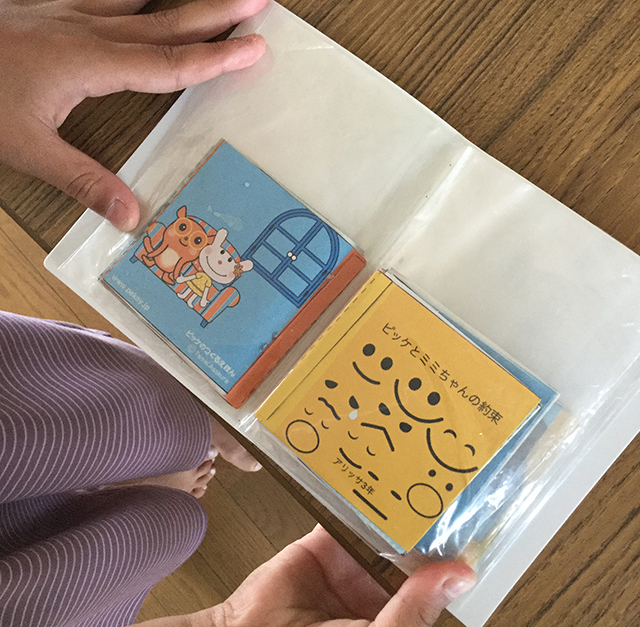

いちばん参加回数の多い女児が「見て見て」と持ってきてくれたのは、つくった絵本を大切に収めたミニファイル。

なんとスタンプカードも作ったそうです。裏表紙までそっくり。

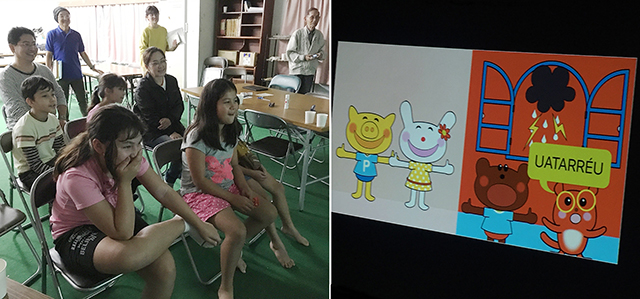

雨が降り始めました。午後は県営岩田住宅へ。こちらは参加者数の心配はしていなかったのですが、いつもよりずいぶん少なくて5人。雨降る中をよく来てくれました。

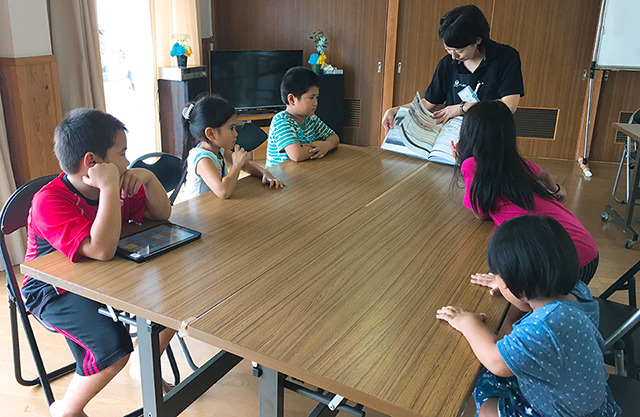

今日のテーマは「○○のはっけん(発見)」。司書の田中さん準備の「発見」テーマ絵本の中から、元図書館長の伊藤さんが「いいもの みーつけた」(文・絵:レオ二ード・ゴア)を読んでくれました。

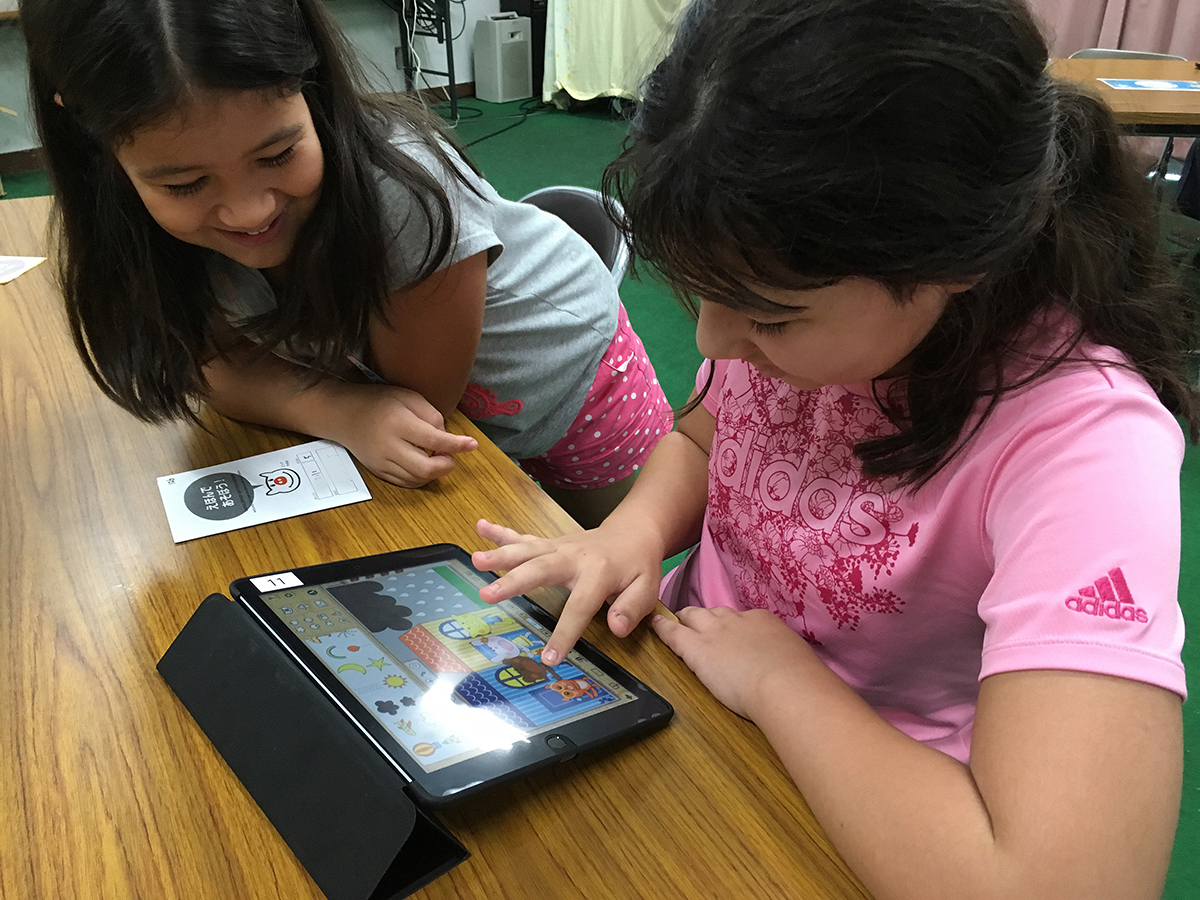

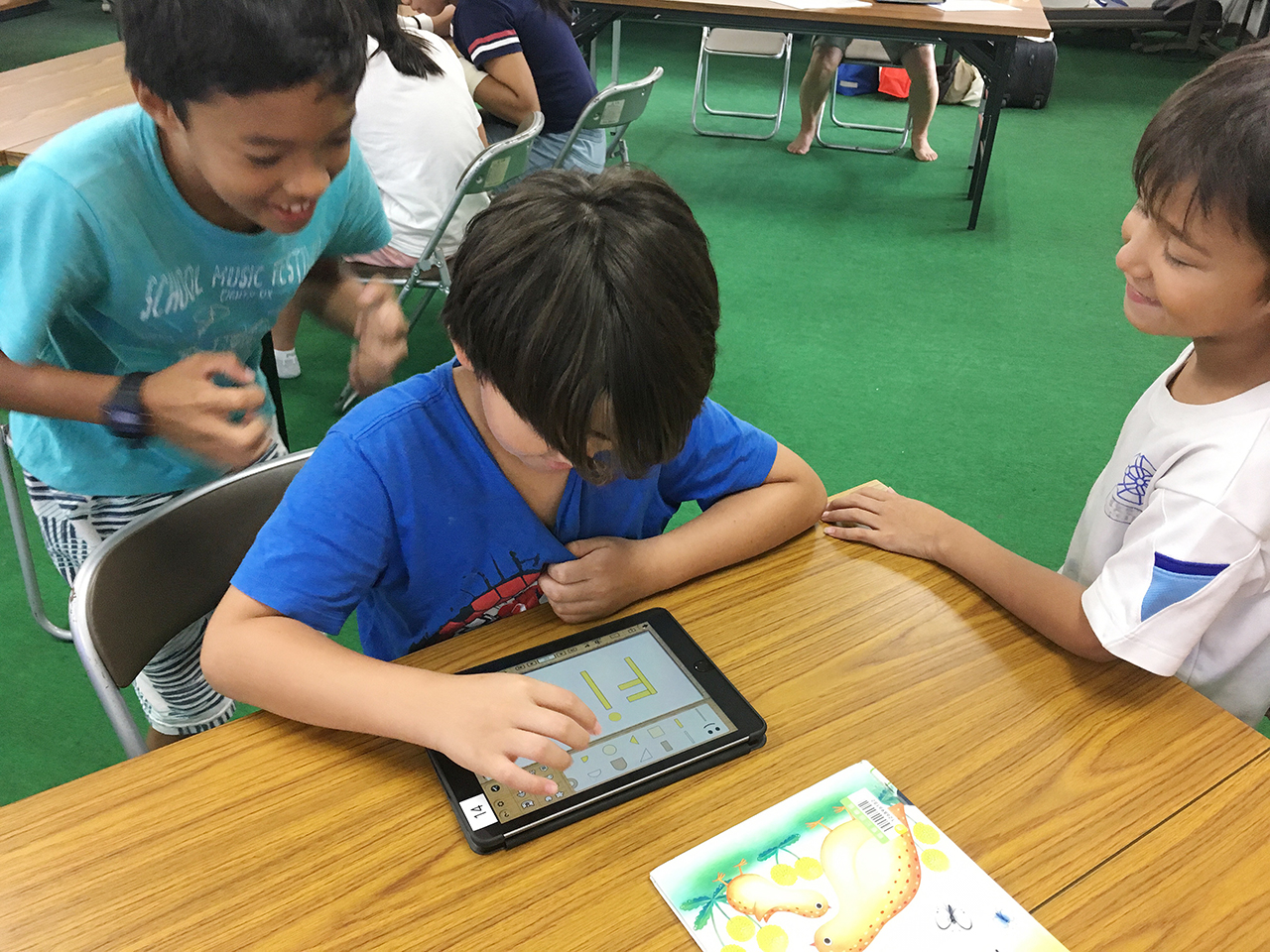

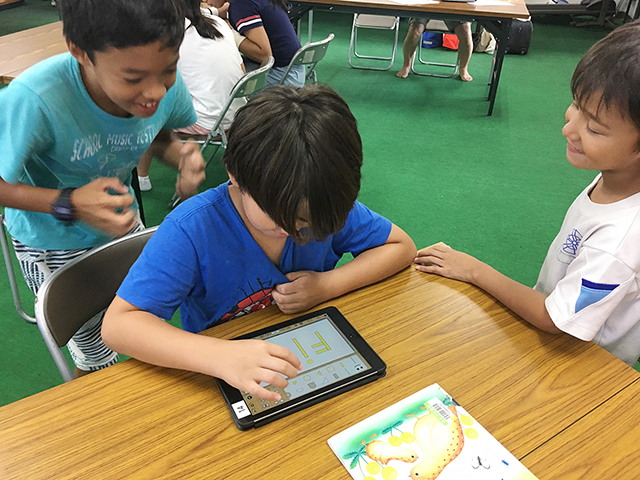

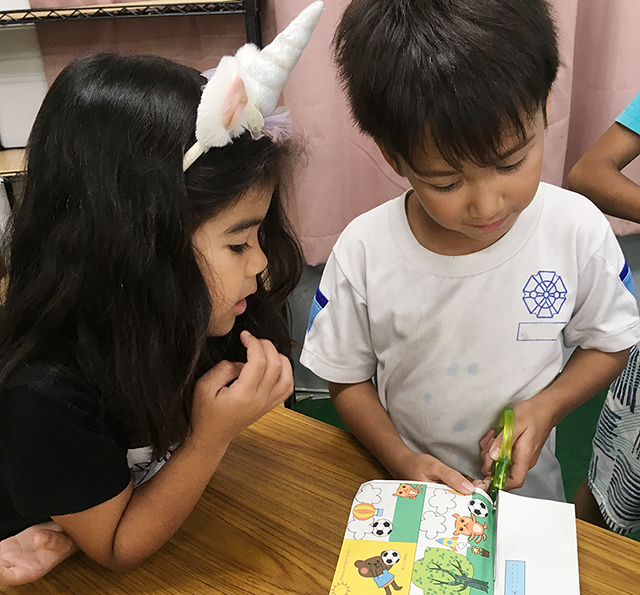

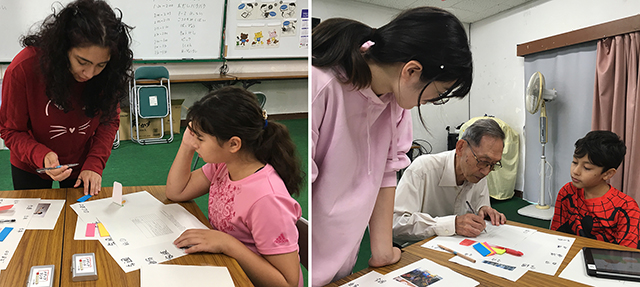

どちらの会場でも、教えてあう光景をよく目にします。

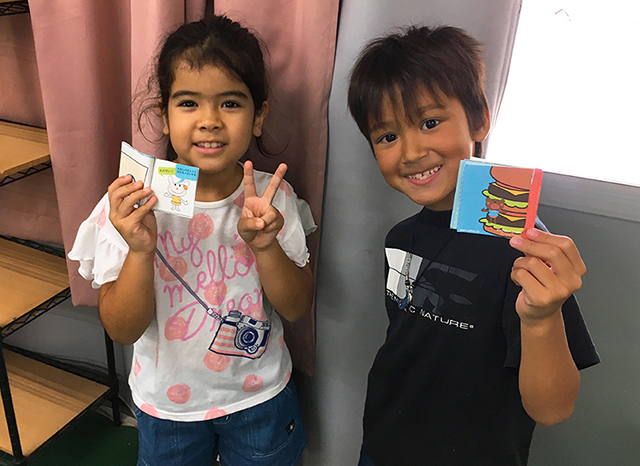

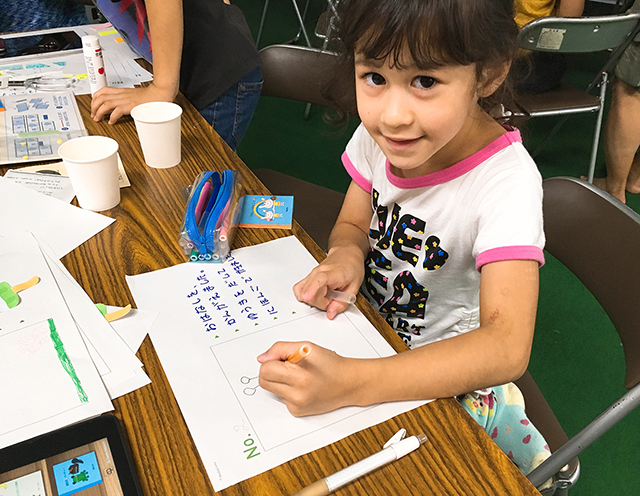

ブラジルルーツの兄妹。自治会の舛木さんとブルーノさん、はじめてご参加くださったお母さんのサポートで、日本語での録音もがんばりました。2人ともここへ来ることをとても楽しみにしているそうです。妹さんが自ら行きたいと通い始めた日本語教室も続いているとのこと。よかった。

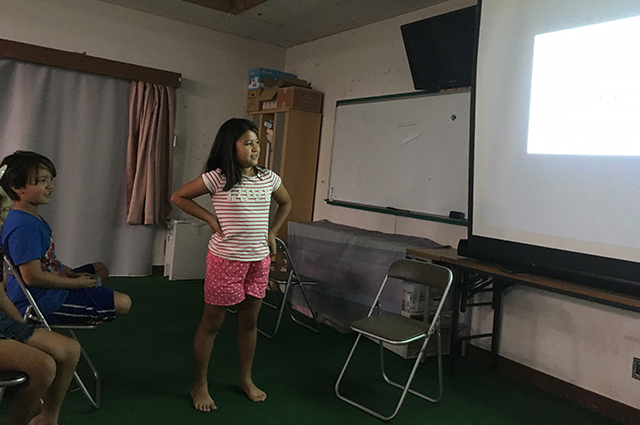

これまでは見学のみ、今回はじめてつくった11歳女児。母語でとなったものの録音もできました。

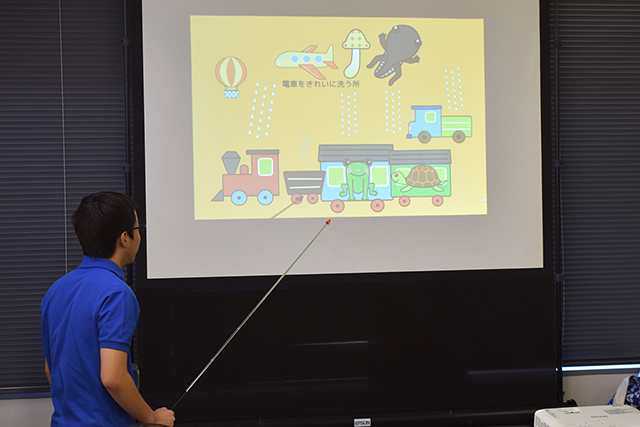

発表会のあと、元館長の伊藤さんから図書館のサービスや利用方法などについて、お話がありました。豊橋市図書館には「司文庫」があり、たくさんの外国語絵本が所蔵されています。いつも会場へ持ってきているのは、そのほんの一部です。

翌20日日曜日は青空。

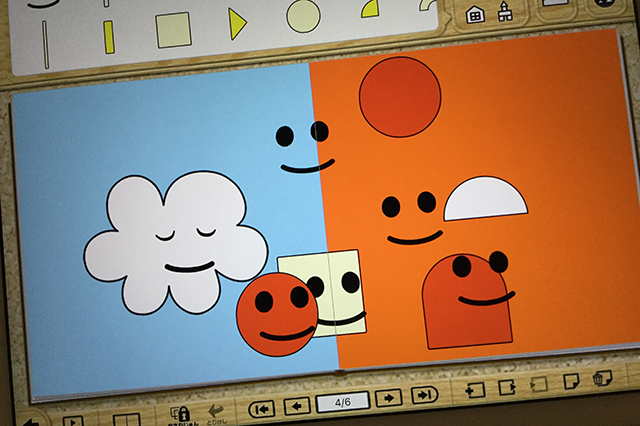

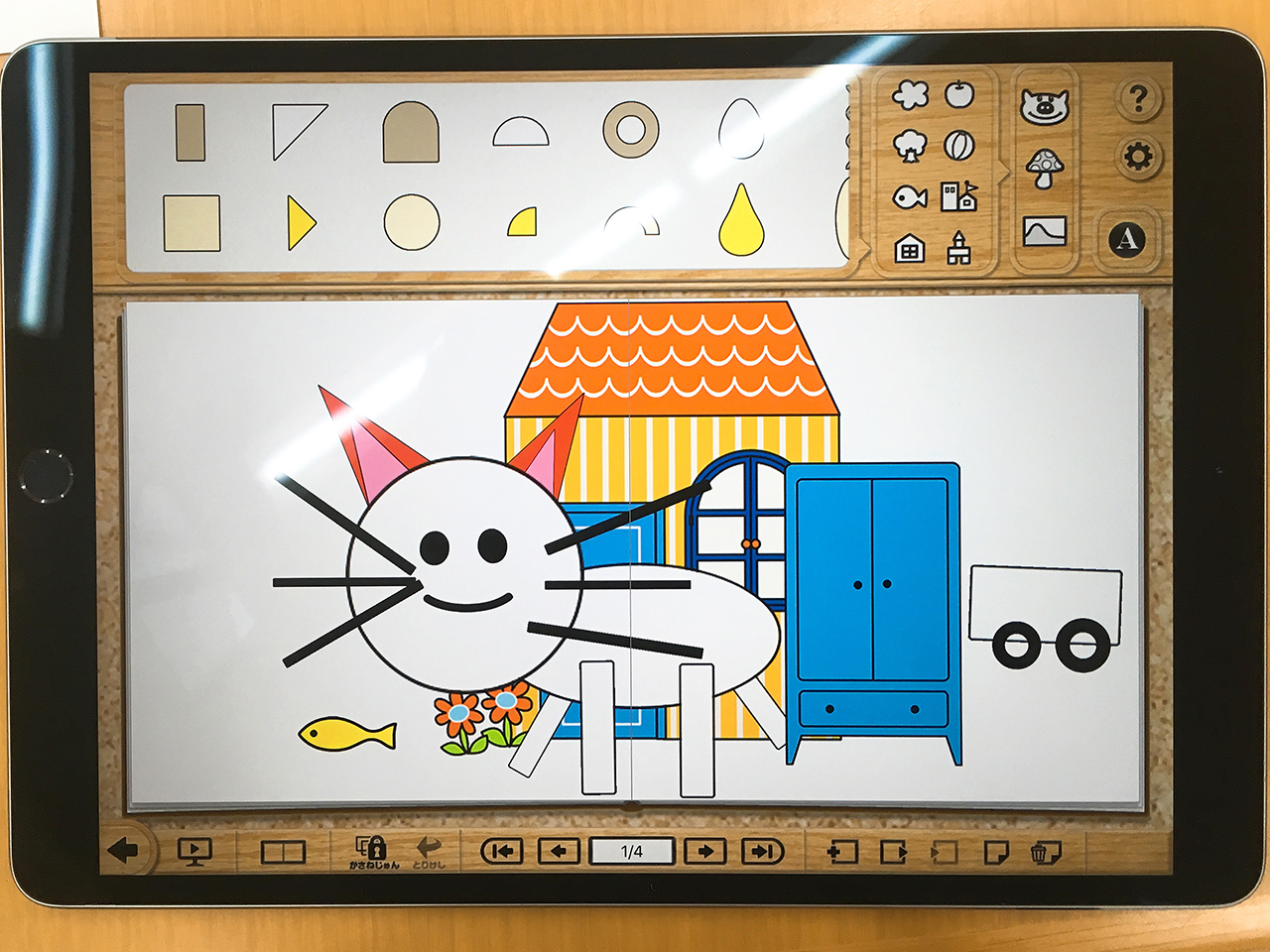

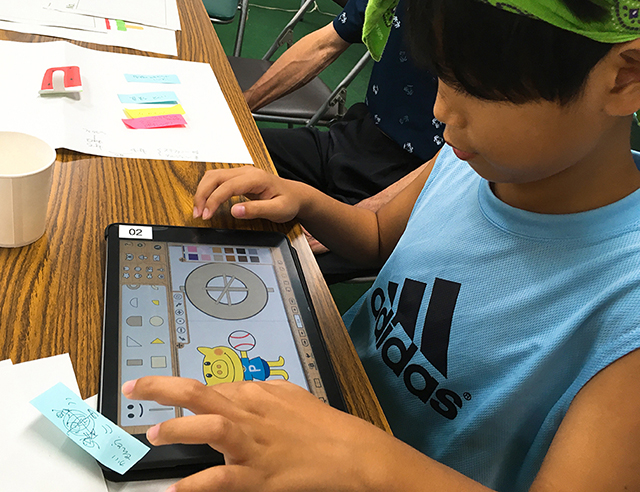

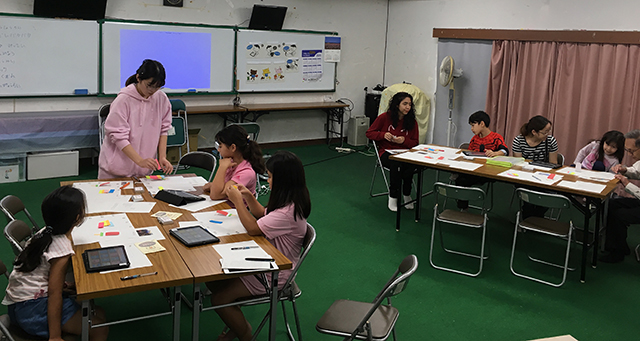

名古屋大学大学院小川明子研究室によるデジタル・ストーリーテリング「メディア・コンテ」の2回目です。通常は写真やビデオでするところを、初回に続き今回もピッケでします。講師は大学院生の李さん。

伊藤さんや私はファシリテータとして子どもたちに付きます。豊橋祭りの日なので、母語できるファシリテータが前回のようにはそろわず。コスタリカからの名古屋大学留学生ララさんがファシリテータとして入ってくれました。ポルトガル語はララさん母語のスペイン語と似ているそうで、子どもたちが話していることはなんとなくわかるのだそう。毎回お世話になっている舛木さんも、いつものように通訳や様々なサポートをしてくださいます。

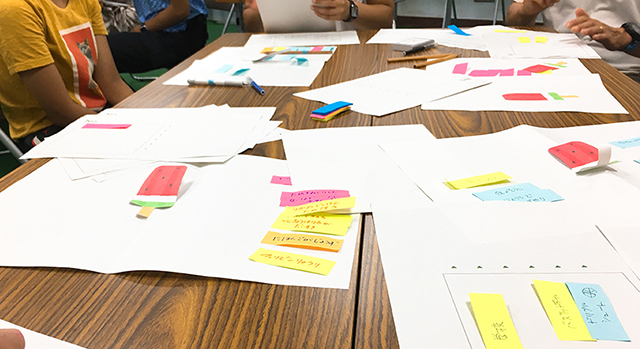

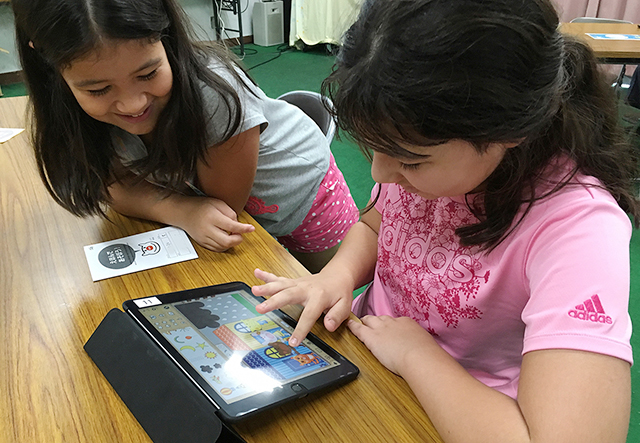

前半では、やりたいこと、やってみたいことを、お題カードなどを使いながらどんどん出していきます。

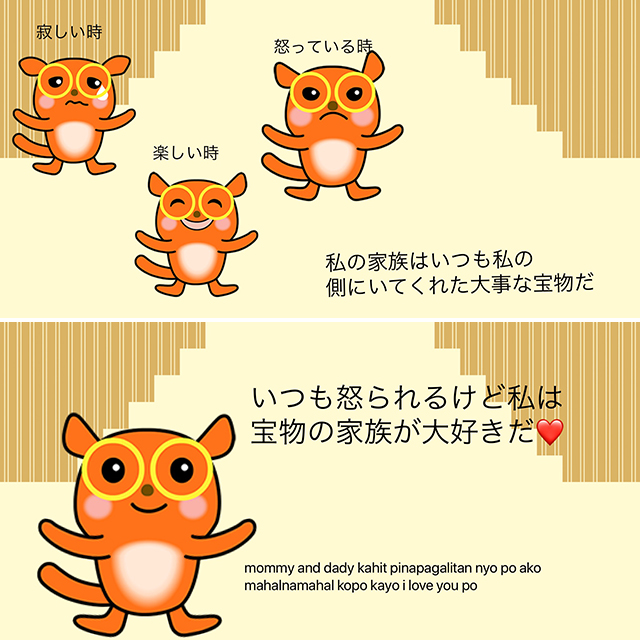

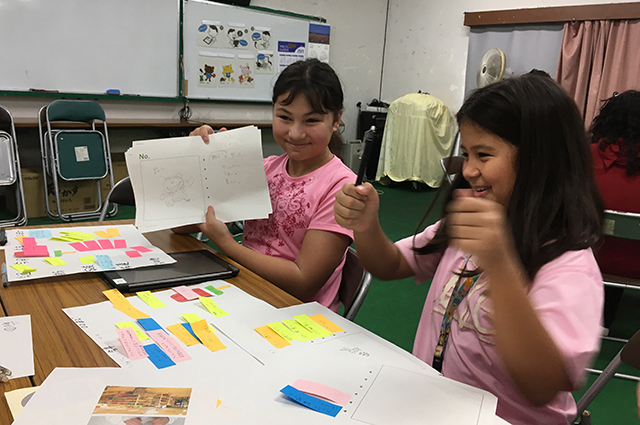

私は、ブラジルルーツの5年生女児を担当しました。日本生まれだけれど、日本語を使うのは、授業中と日本人の友だちと話すときだけだそう。好きなことはバスケットボール、サッカーなど球技、歌うこととダンス。ポルトガル語、日本語、英語を話し、スペイン語とロシア語も少し話せます。大学ではスペイン語を勉強し、卒業したら小学校の英語の先生になりたいそう。理想とするモデルがいるのかなと「学校に好きな英語の先生がいるの?」と尋ねると「キャサリン先生!」と即答でした。結婚をし仕事を続けます。行きたいところとして、沢山の国名を挙げてくれました。まずアメリカ。これはNYのライブハウスへ行きたいから。オーストラリアはシドニー・オペラハウス(コアラも)、ロシアもインドも音楽にちなんだ理由です。両親、ふたりのお姉さん、可愛い3歳の弟、家族が大好き!ブラジルに住むおばあさんも大好きで会うのが楽しみ。もうひとりのおばあさんは亡くなってしまい、とても悲しいと話してくれました。

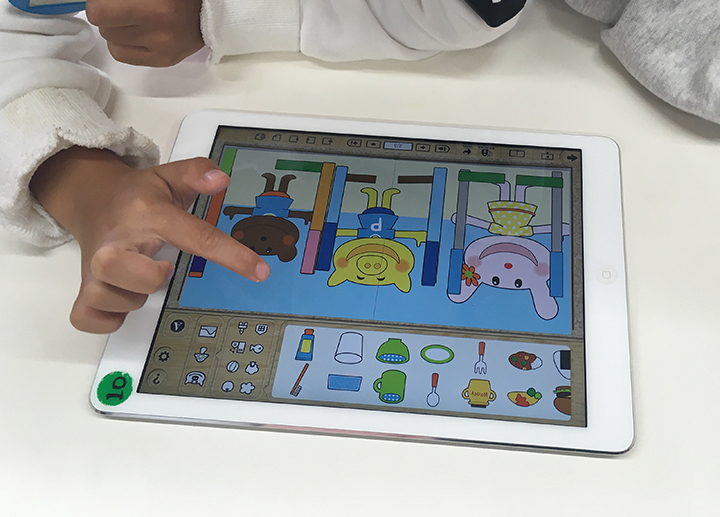

後半は、そのやってみたいことをピッケで絵本にします。10見開きの長編物語となったために、録音は途中で時間切れとなったものの、外国へ行ってステージに立つ、英語の先生になって教える場面等をつくりこみました。

次回はやや空いて、12月7日土曜日、午前は西部住宅、午後は岩田住宅です。これはいつものピッケ(図書館主催)。翌8日日曜日は、岩田住宅でデジタル・ストーリーテリングのワークショップ(名大小川研主催)3回目もあります。「メディア・コンテ」の最終回となる次回は、ピッケではなく「メディア・コンテ」本来の手法である写真またはビデオで行います。 →2月に延期

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------