羽田八幡宮へと向かう緑豊かな参道沿いにある保育園で絵本づくりをしました。

外国人集住地区でのワークショップでいつも市民ボランティアとして奔走くださっている伊藤孝良さん(元中央図書館長)が、園長先生をなさっているご縁です。当初は昨年度の計画であったのがコロナ禍で延び延びとなり、ようやく実現の運びとなりました。

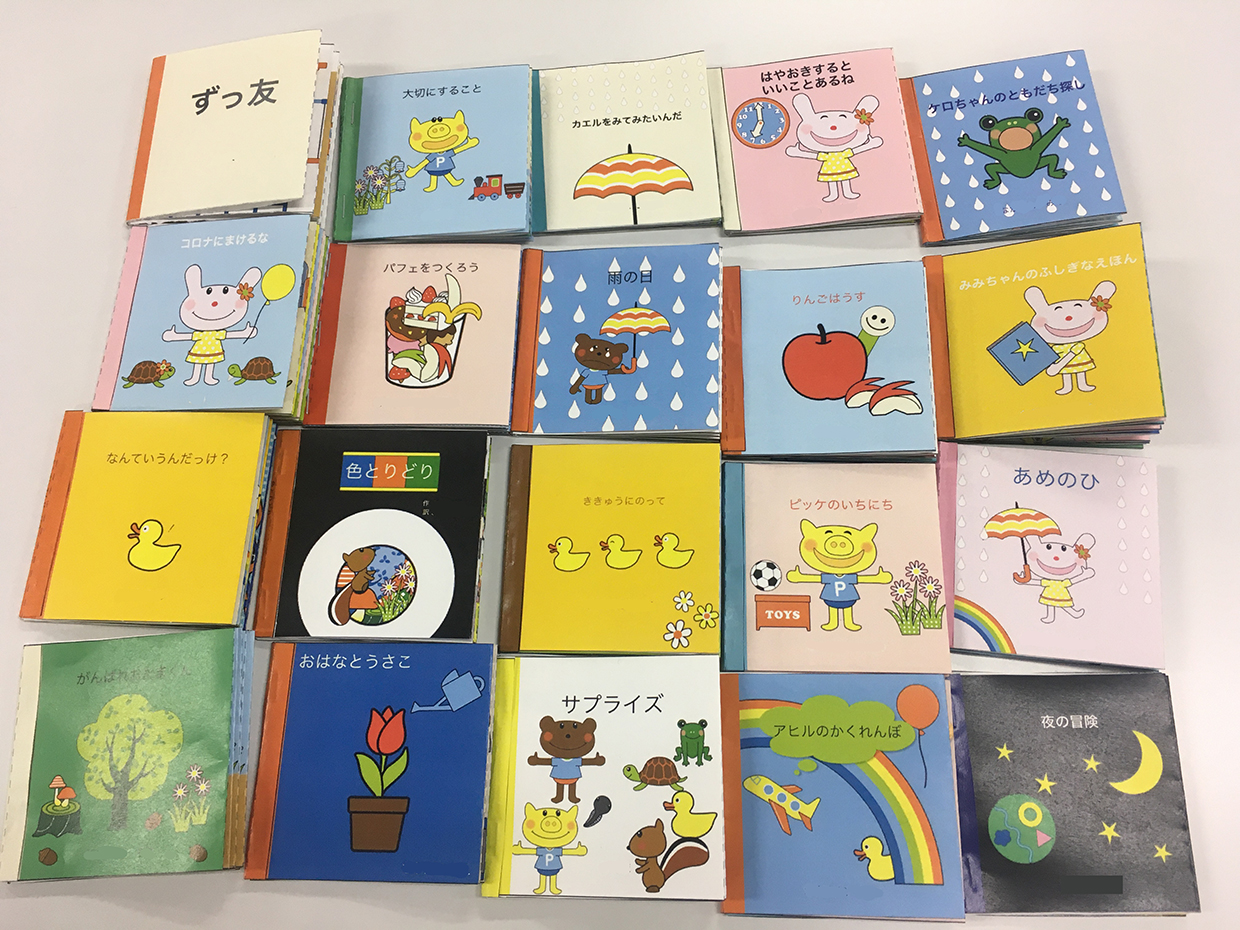

年長さん2クラスを午前と午後それぞれ1時間半ずつ、全3日間の予定です。初日は、導入と練習、お話づくりを途中まで。園生活でどんなことがあったかを教えてもらう中で、運動会のリレーの話になりました。アプリ操作の説明も兼ね、走るポーズのピッケたちにバトンを持たせると「違う~!」と大ブーイング。バトンは棒状ではなくリング状なのだそうです。積木の中で近いカタチを子どもたちから指示を受けつつ選び、色も教えてもらって赤、黄、青の三色としたところ、ようやく納得してもらえました。

そして今日は2日目、早い子たちは録音まで進みました。人数が多いので、録音操作を手伝える大人の人数が足りないと心配しましたが、説明を聞いただけで自分たちでできていて頼もしいです。自分の声を録って聞くのがずいぶん楽しかったようで、ボルテージは上がりっぱなしに。終了間際「皆に観てもらいたい人」と園長先生が呼びかけると「ハイ、ハイ、ハイ!!」とすごい勢いでたくさんの手が挙がりました。

しあさって月曜を最終日とし仕上げます。せっかくの録音、できればノイズを少なくしてあげたいので、グループに分けて時間をずらすなど考えたいです。

対面で一度に20人近くの大人数は久しぶりで、子どもたちの創るを楽しむ熱量、十人十色の取り組み姿勢、アイディアの伝播の早さ等など、自分の中で「あー、こうだった」と感覚が蘇るようでした。

----------------

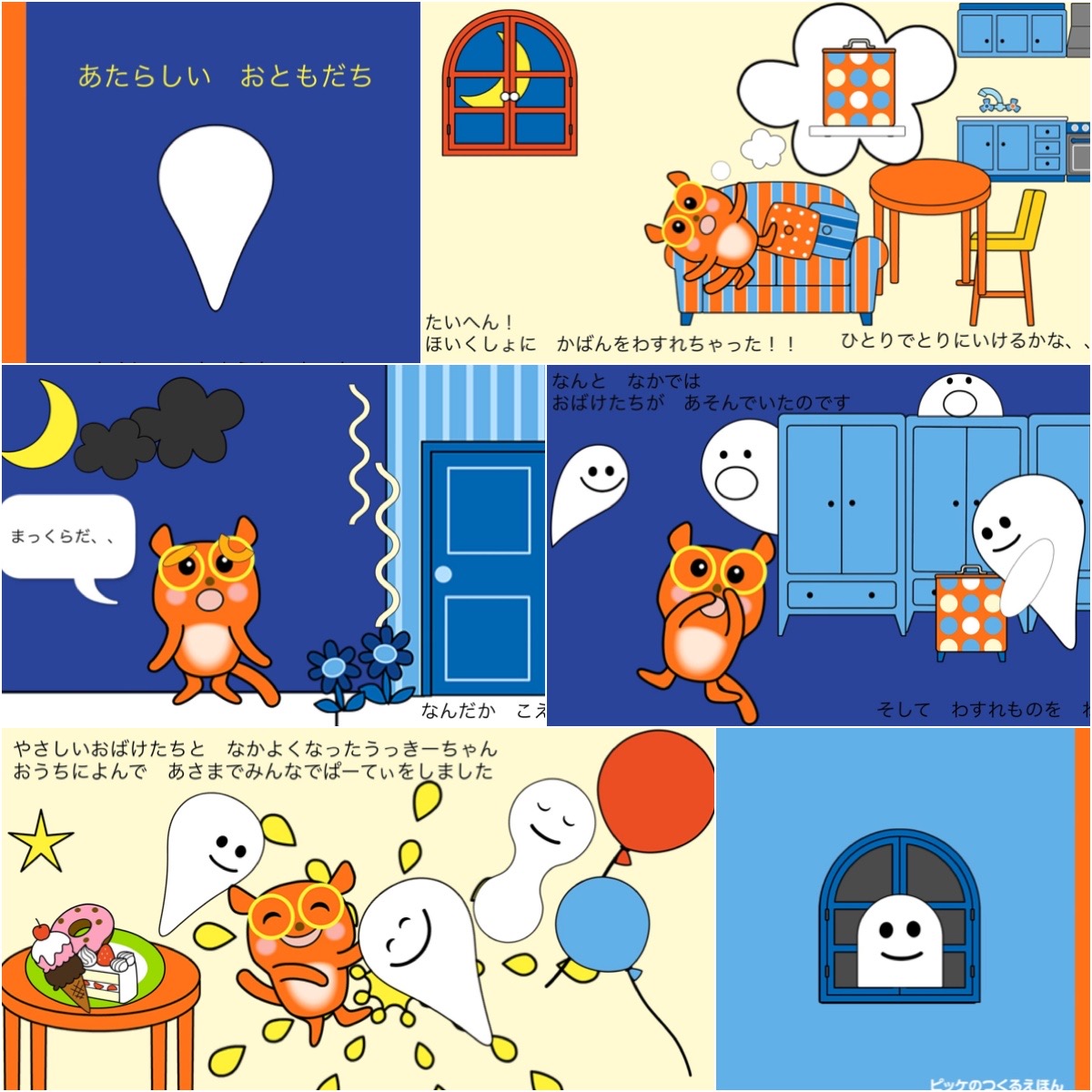

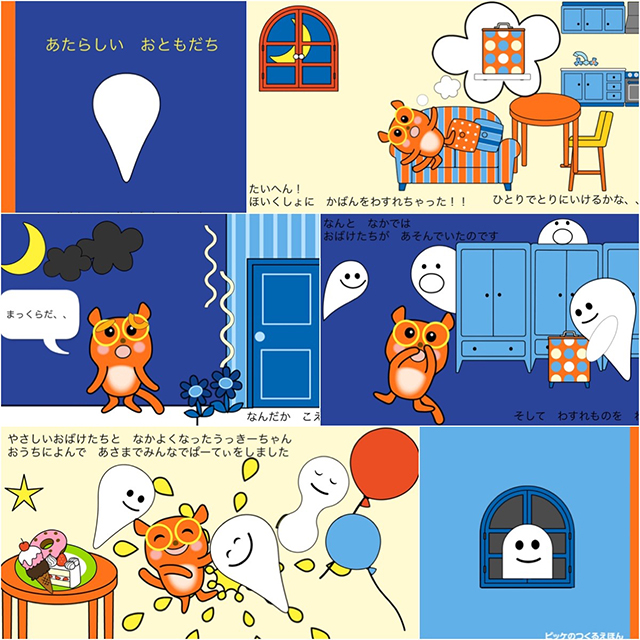

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------