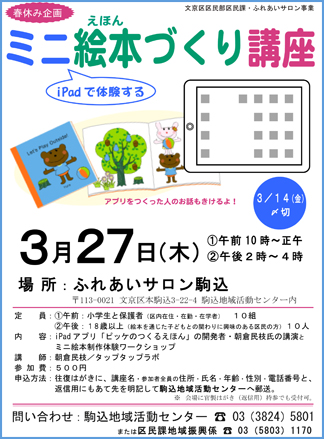

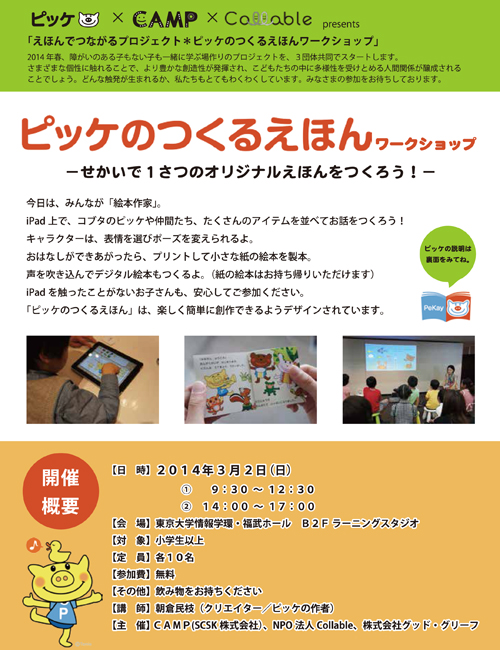

2014年春、Collable、CAMP、ピッケ(グッド・グリーフ)の3団体協働で、障害のある子もない子も一緒に学ぶ場作りのプロジェクトをスタート!(プロジェクトの概要)

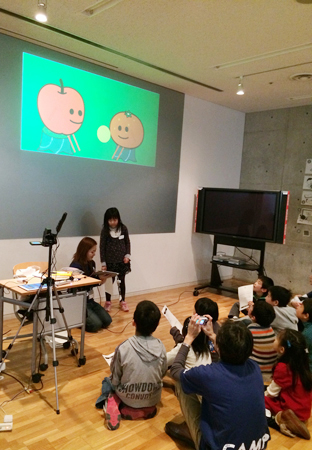

その第1回を、3月2日東京大学情報学環・福武ホール ラーニングスタジオで行いました。

午前と午後、それぞれ3時間ずつ、いつもよりたっぷり時間をとって絵本づくり。

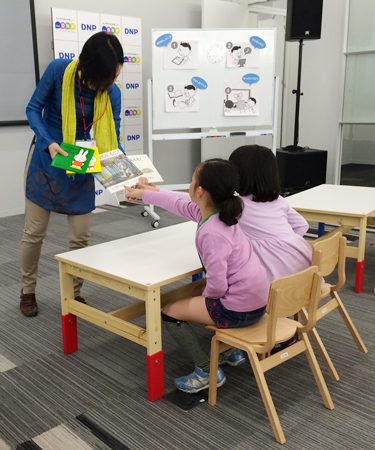

全体の進行は、CAMPの村田香子さんにお任せ。CAMPの皆さんは、どのメンバーもほんとにプロフェッショナルです。要所おさえつつ、でも表情はリラックスしていて、おかげで場もなごやか。

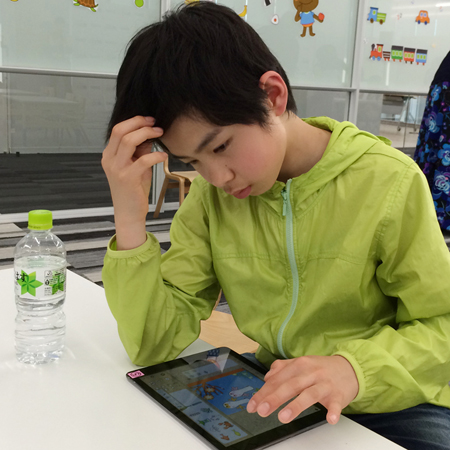

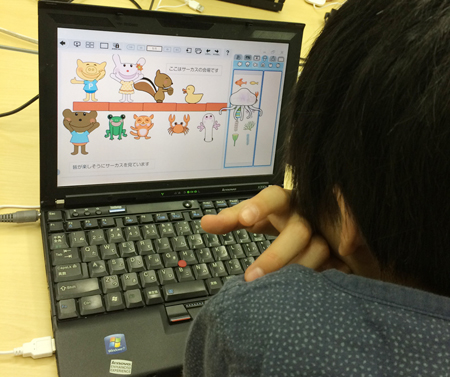

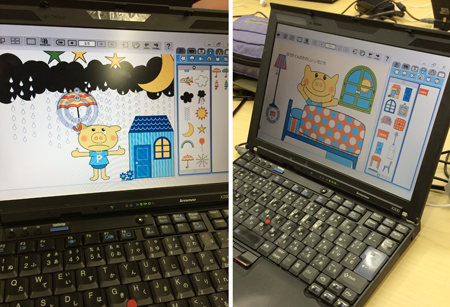

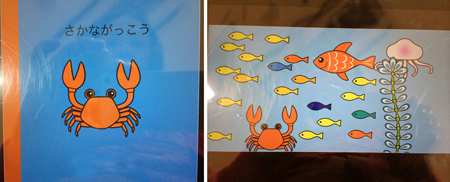

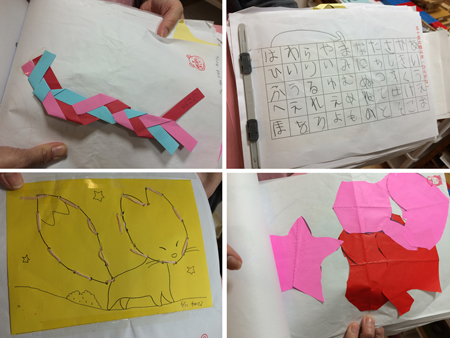

まず最初に、輪になって自己紹介。それから今日することを伝えて、絵本のお話をして、iPad上での操作を練習。いつも感心するのですが、子どもたちの飲み込みの早いこと早いこと。「じゃあ、今から本番ね。それぞれ好きな席に座って…」と言い終わらない内にもう、あっという間にそれぞれ席へと散り、黙々と作り始めています。

全員が夢中で作っていて、シーンと静かになるひとときありました。いいなー、この時間。

録音は、それぞれ思い思いの場所で。テレビの裏にもぐりこんでいる子もいます。

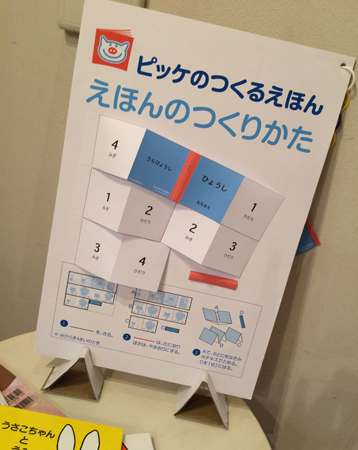

録音が終わった人から製本。

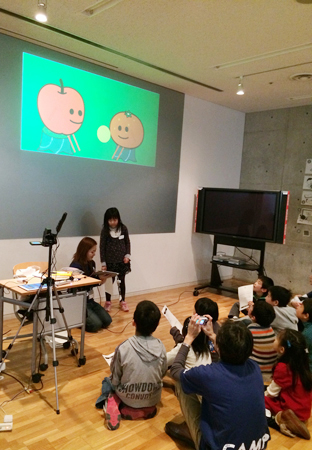

そして、記入した発表シートを手にして、全体で発表会。

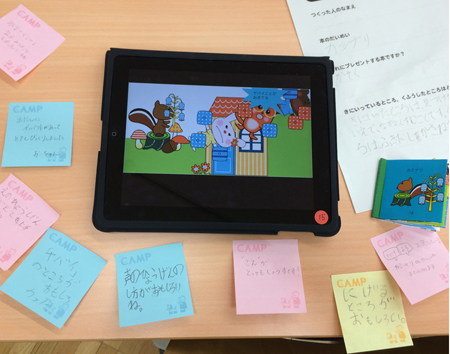

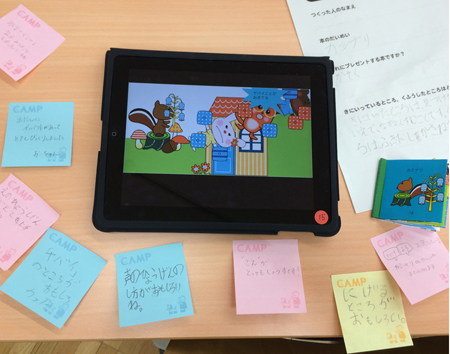

その後、机の上に製本した絵本とiPadを並べて、互いの作品をあらためて鑑賞しながら感想を書いていきます。みんな真剣です。

さいごに、今日の3時間をスライドショーで見ながらふりかえり。自分で絵本をつくってみてどうでしたか?

CollableとCAMP。この2団体と協働できること、ほんとに心強い限りです。

障害があるなどのマイノリティの「ために」ではなく、彼らと「ともに」創造し活動する社会をつくろうと、Collableを立ち上げた山田小百合さん。ガッツあります。

CAMPは、2001年から活動を開始した、いわば日本のワークショップ界の老舗中の老舗。過去にも今もいくつかの活動をご一緒させてもらっていて、その姿勢にも力量にも信頼をおいています。

そんなCollable山田さん、CAMP村田さん、そして私の3人で半年近くかけて計画し準備して迎えた今日でした。北川さんはじめCAMPの皆さんもバックステージで支えてくださり、去年の秋 初回実施日を3/2と決めてからは、私の上京のタイミングに合わせて3人で会って打ち合わせしたり、あとはskypeビデオミーティングやメールやりとりしながら、何度も練って見直しました。事前の会場での機材チェックなどは山田さん村田さんの2人で詰めてくれて、私は、ずいぶん楽させてもらいました。

当日は、聖学院大学の石川由美子先生が学生さんと一緒に来てくださり、子どもたちの様子を仔細に観察して、そこから貴重な読取りやアドバイスを授けてくださいました。

岐阜からは臨床心理士の小島先生もわざわざこのためにお越しくださり、さいごまでおつきあいくださりアドバイスをくださいました。

そして、CollableにもCAMPにも、日頃の活動をサポートしてくれる優秀なボランティアスタッフが大勢います。高校生1人大学生1人以外は皆さん社会人で、平日はお勤めをしているというのに、貴重な日曜に早朝から入ってくださいました。ほんとにありがたいです。

3時間もの長丁場、子どもたちの集中切れたり疲れてしまったりしないかしらと不安もあったのですが、ほんとに皆さいごまで熱心に取り組んでくれました。

ありがとうございました!

とりあえず1回やってみようが、皆さんのサポートのおかげで実現でき、手ごたえありました。反省点も多々ありますが、それも収穫と前向きにとらえることにします。

継続していこうと、Collable山田さん、CAMP村田さんと思いを新たにしています。次回へ向けての打ち合わせ日も、早速決めました。2回目は数か月先になりそうですが、決まりましたら、Facebookページ「PeKay」等でお知らせしますね。

特に、サポートが必要だったり多動気味だったり、逆にちょっとゆっくりさんで、こうしたワークショップへの参加をためらいがちだった子どもたち、歓迎です。一緒にお話づくりを楽しみましょう。

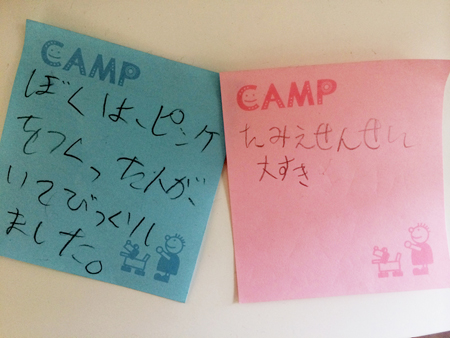

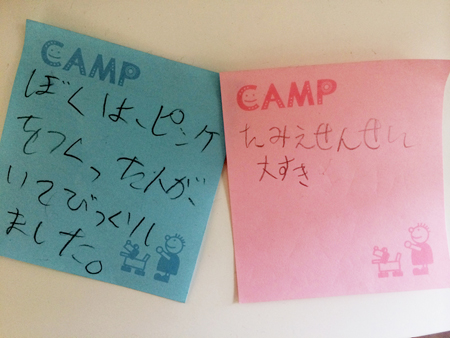

嬉しいメッセージ、もらいました。けんごくん、みどりちゃん、ありがとう!

写真を、Facebookページ「PeKay」でご覧いただけます。

CAMPによるレポートページでは、ワークショップの詳細と子どもたちの作品をmovieでご覧いただけます。