3月15日土曜日は、豊橋で毎月実施されたワークショップの2024年度合同発表会でした。各会場で参加した子どもたちが、それぞれの年間ベスト作品を持ち寄りました。

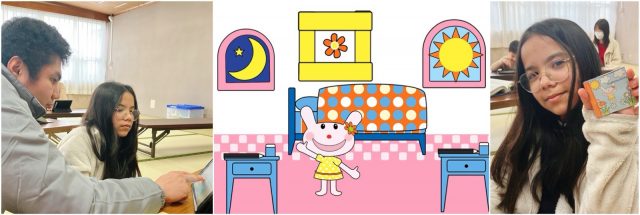

録音をやり直すなど発表作をブラシュアップしたい子たちが、三々五々、別室に集まってきました。手直しだけのはずが、場面を追加したり入れ替えたり、つい熱が入って大がかりに始めている子もいます。さて定刻、皆で集会室へ移り、図書館の遠藤専門員による開会の辞でスタートしました。

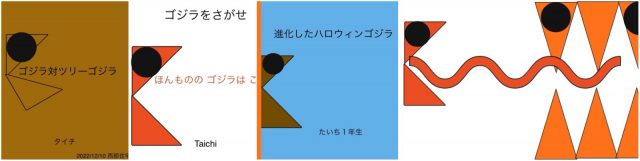

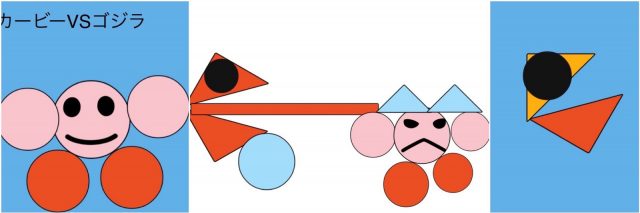

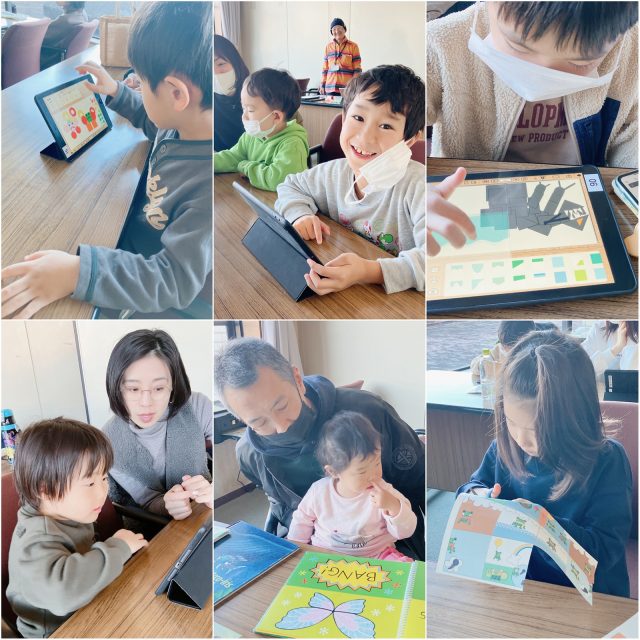

この1年の振り返り動画を見たあと、いよいよ作品上映です。1作ずつを皆で観て、質問や感想を言いあいっこしました。羽田保育園の子どもたちも何人か参加してくれて賑やかな会となりました。

たくさんの自作の中から、どうして本作を選んだのかも教えてもらいました。新作から選ぶ子が多いなか旧作を選んだふたりの理由はそれぞれ、「(隠れキャラのように時々登場させていたオリジナルキャタラクターの)ベーとニョロちゃんを取り上げた作品だから」「(独自の競技がいっぱいで)面白いお話だから」でした。

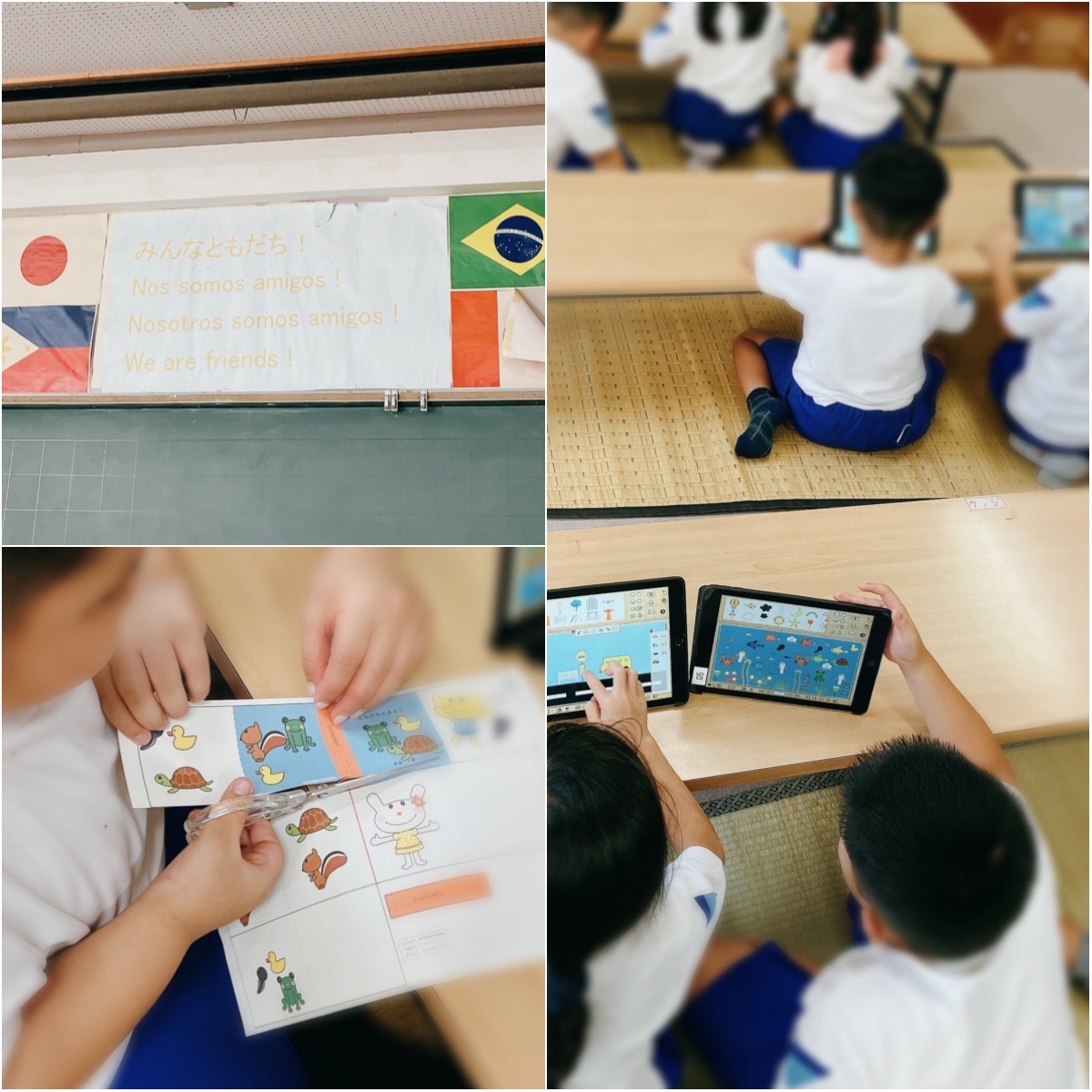

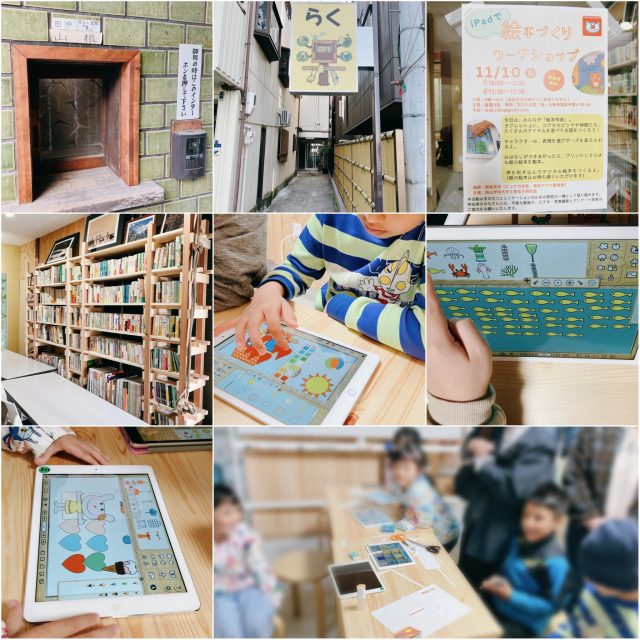

このワークショップの起源は、2018年度に豊橋市が文部科学省「地域の教育資源を活用した教育格差解消プラン」の委託を受け始まった事業「絵本やICTを活用した外国人親子への支援プログラム」に遡ります。豊橋市中央図書館の伊藤孝良館長(当時)を中心に企画・実施されました。あいにく文科省が事業自体を終了したため、2019年度以降は、伊藤元館長を中心とした市民ボランティアの手弁当で続けられています。それを私もお手伝いしています。途中、新型コロナウィルス感染症による中断もありながら、外国人集住地区で継続実施されてきました。

ここまでの約6年半を動画で振り返ってみますね。(各1分半ほどです)

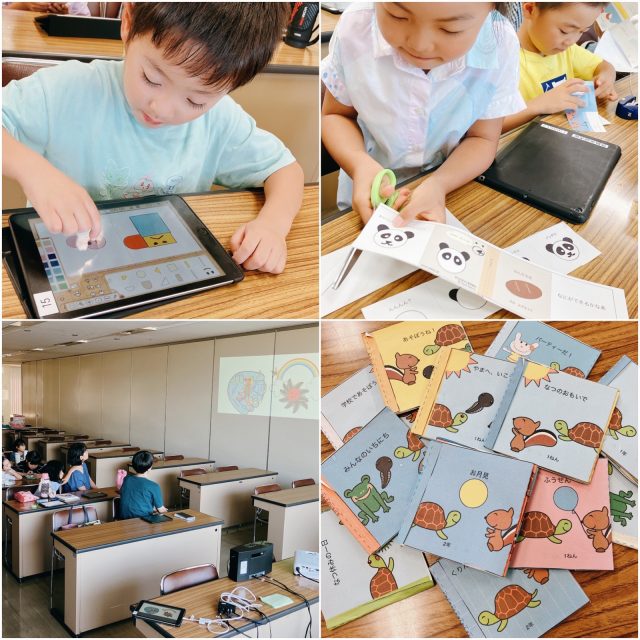

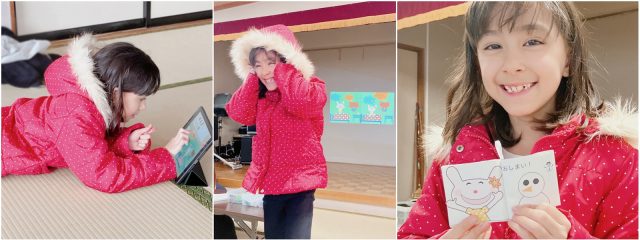

最初期 2018、2019年度の様子です。月1回の午前/午後、外国人集住地区である2つの団地内の集会所で行ってきました。文科省からの予算があった2018年度は母語の通訳者をお願いでき、図書館職員さんが入ってくださる日も多く、名古屋大学大学院小川明子研究室の協力も得て留学生の大学院生が参加してくれたり、手厚い人員で取り組めていた時期です。2019年度の3月に合同発表会を予定していましたが、残念ながら、新型コロナウィルス感染症の流行により中止せざるをえなくなりました。:

その後もコロナ禍の中断が続きました。流行の波をみながら2020年度は3回実施。2021年11月から再開。動画は2022年度の様子です。:

2023年度。これまでご尽力くださった団地自治会の方が高齢になられた等の事情で団地の集会所が利用できなくなり、協力を得て岩田校区市民館と図書館に会場を変更しました。あわせて、図書館での開催回は国籍に関わりなく参加OKとなりました。:

最新の2024年度、この1年間の様子です。:

こうやって通してみると明らかですが、当初の目的であった外国ルーツの子どもたちは徐々に減り、国籍限定を外した図書館での開催回は日本人ばかりとなっています。2018年度の計画時には、外国人親子での参加を想定していました。ところが現実は、両親ともが「ハケン」や「ライン」として働いている家庭が多く、親の同席は望めませんでした。任期付き雇用が多い彼らの生活基盤は脆弱で、コロナ禍の雇止めでやむなく帰国した家族もありました。会場についても、最初の計画では、居住区まで出向くアウトリーチから始めたとしても、いずれは図書館へと繋ぎ図書館で実施するつもりでいました。これも見通しが甘かったです。実際に始めてみると、「図書館」は彼らの生活テリトリーの外であり、親が車で連れて行かねばならないアクセスも、心情としての距離感も、どちらも遠すぎるのだと知りました。対して、団地内の集会所であれば生活圏内、保護者にとっても安心の場で、我が子が出かけてよい場所なのでした。

さらに2023年度以降、会場が岩田校区市民館と図書館に変更になりました。校区市民館は、団地の子どもたちが通う小学校に隣接している上に設備も使いやすく、団地内の集会所から徒歩10分と理想的で、ありがたい、よかったと安堵していました。ところが団地住まいの子どもたちが来ないのです。たとえ物理的距離が近くても遠いのだと、彼らのコミュニティである団地の外へ出るハードルの高さ、心理的距離をつくづく思い知りました。

外国ルーツの子どもたちが、子どもだけでも来れる場所あるいは方法が必要です。他にも、母語ができるサポーターが欲しい、機材の寿命、資金が無い、コアスタッフが伊藤さんと私の2人だけで不安定など課題は山積で、継続できるよう何とかせねばと思っています。

お知恵ありましたらどうか貸してください。豊橋近郊の方でお手伝いくださる方、いつでも大歓迎です。子どもたちが物語を生み出す場に立ちあうのは楽しいですよ。

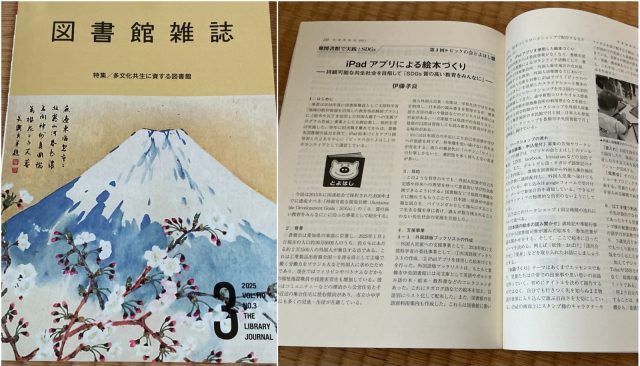

ちょうど「図書館雑誌 2025年3月号」(発行:公益社団法人日本図書館協会)に伊藤孝良さん執筆の原稿が掲載されています。

次回は4月12日土曜日、午前10時~は豊橋市中央図書館3階会議室、午後14時~は岩田校区市民館です(主催:市民ボランティア「ピッケの会とよはし」、協力:中央図書館)。図書館での開催回は、国籍にかかわらずどなたでもご参加いただけます。

これまでの作品は、こちらのYouTubeページでご覧いただけます。(全部ではなく一部)

https://www.youtube.com/c/TamieAsakura/videos

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

instagram: https://www.instagram.com/tamie.asakura/

市民ボランティア「ピッケの会とよはし」(PeKay Toyohashi)さんのFacebook:

https://www.facebook.com/100091953173119

----------------

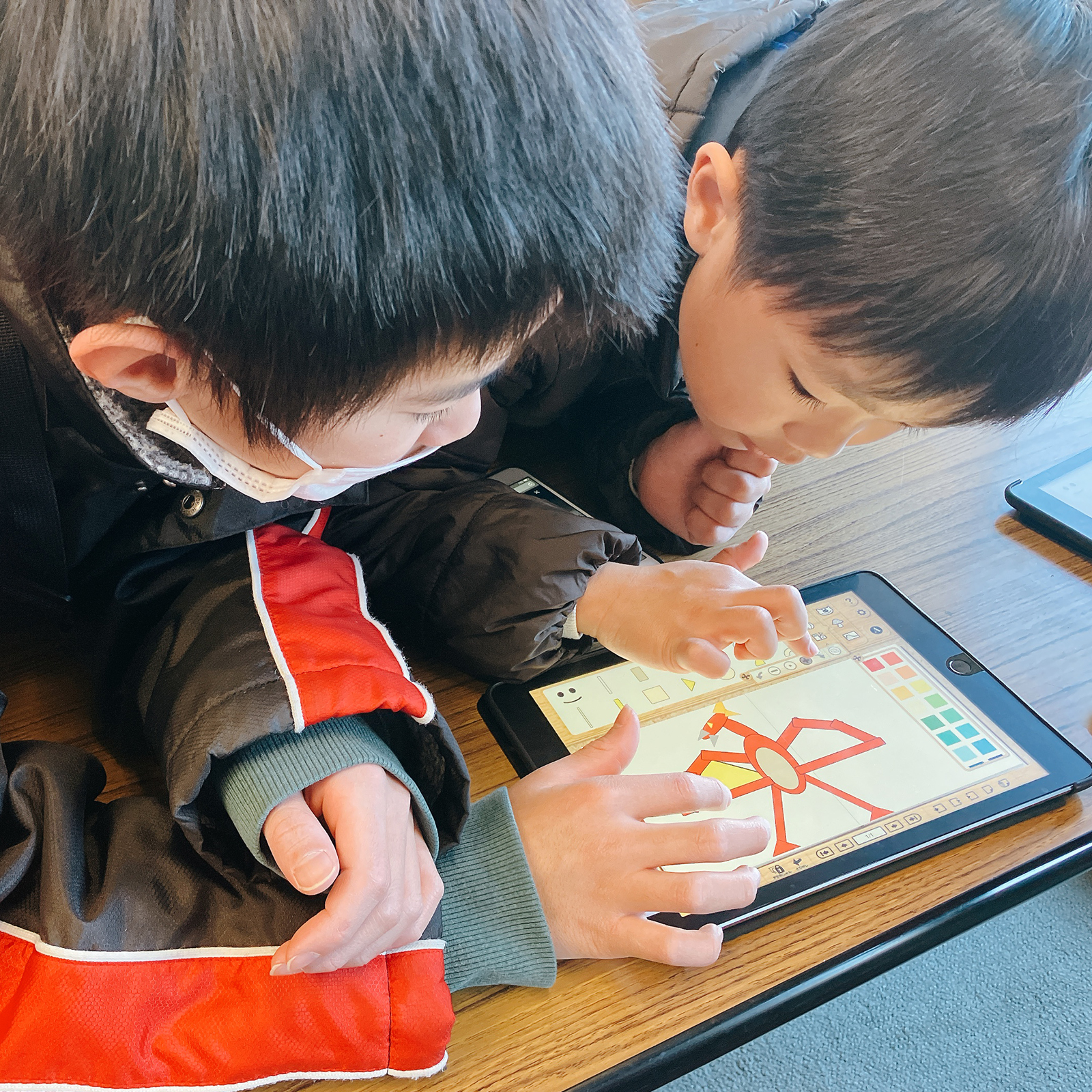

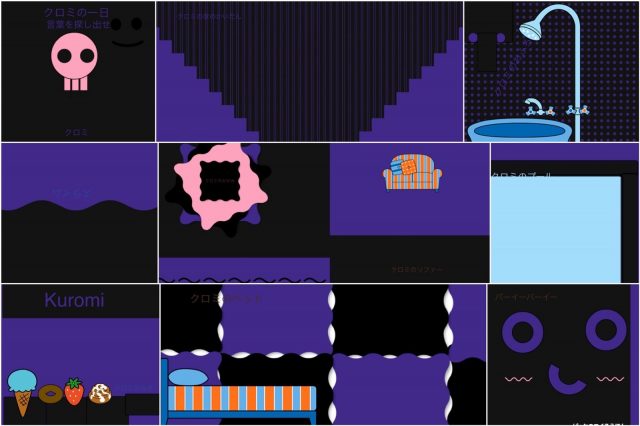

小5さん作は、推しのクロミでの言葉探し。小2くんが、背景に紛れている文字を懸命に探しています。

小5さん作は、推しのクロミでの言葉探し。小2くんが、背景に紛れている文字を懸命に探しています。

そして発表会では「後ろで踊ってていい?」、エネルギーに満ちていて、踊りながら作品上映を見ていました。

そして発表会では「後ろで踊ってていい?」、エネルギーに満ちていて、踊りながら作品上映を見ていました。

付き添いの妹さんもあと1年くらいしたら一緒につくれるでしょうか。

付き添いの妹さんもあと1年くらいしたら一緒につくれるでしょうか。

4歳さんも声で参加して完成。

4歳さんも声で参加して完成。