新しい年、2010年。

今年も、ますます波瀾万丈になりそうな予感です。

皆さまにもピッケにも、どうぞ良い年となりますように!

Primary Content: Home

2009年も、いろいろいっぱいありました。

何と言っても一番は「ピッケのつくるえほん」をやっとリリースできたこと。しかも、思いもかけず世界へ向けて。

・1月 「ピッケのつくるえほん」ワークショップ@東京大学福武ホール

・3月 PeKay’s Little Author(「ピッケのつくるえほん」英語版)を

facebookアプリケーションとしてリリース

・6月 続いて日本語版もリリース

・7月 「ピッケのつくるえほんワークショップ」@大垣市情報工房

・8月 「ピッケのつくるえほんワークショップ」@福岡アジア美術館

・10月「ピッケのつくるえほん Personal」ダウンロード販売スタート

・9月~11月 ピッケの特別授業@立命館小学校

・12月「ピッケのおうち」ニフティによる2年間の運営サポートが終了

pekay.jp へ引越し

・12月 NHK「キッズワンダーランド」からのリンクスタート

9月に、35万個以上もあるFacebookアプリの中から「ピッケのつくるえほん」が、Featured By Facebook(Facebook注目のアプリケーション)に選ばれたのは、とても嬉しいことでした。

年の初めに掲げた目標を見返してみると…。

「ここまではゼッタイする」と書いた3つ:

・「ピッケのつくるえほん」英語版 → できました

・「ピッケのつくるえほん」日本語版 → できました

・「ピッケのおうち」英語版をやり直し → できず

「できればする」とした2つ:

・ワークショップを継続的にできる方法を考える → 少し考え始め

・「つくるえほん」の次を考えはじめる → 手つかず

「ピッケのつくるえほん」の事業展開や運営はお任せのはずだったのを、かなりの部分自分ですることになったのが、番くるわせでした。

手ごたえありすぎて、ときに大変なのですが、でも、道を切り拓いていくこともまた楽しです。

人にはとても恵まれていて、今年も本当にたくさんの方に応援していただきました。いつも感謝しています。ありがとうございます!

どうぞ皆さま、良いお年をお迎えください。

先週末、都内某社のスタジオで、初の大人のみ対象、しかも男性ばかり10数人のワークショップをしました。内、何人かはパパさん。

ざっと説明した後、スタジオ内それぞれ好きな場所で陣取り、思い思いに作成。

正直どうなることか…と心配だったけれど、力作ぞろいで大盛り上がりに。続くライブ内での発表会(楽しすぎて写真撮るの忘れてましたっ)も、生ギターBGM付きで良い感じ、ひとりはお話を自らギター弾き語りナンバーにして熱唱。

なかなか「ごめんなさい」が言えないお年頃2歳のお子さんのための絵本。

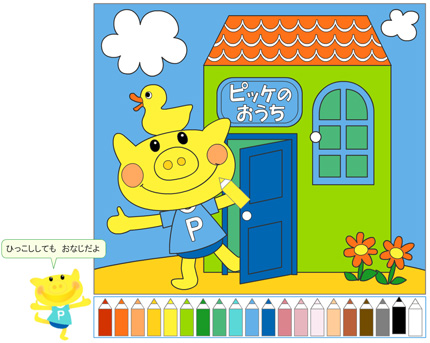

「ピッケのおうち」は、本日12/21 に引越しました。

ニフティ株式会社による2年間の運営サポートが終了し、古巣へ戻りました。URLが変更になるだけで、これまでと変わらず遊べます。

キッズ@niftyで、たくさんの子どもたちとあそぶことができて、ピッケも私も幸せでした。ありがとうございました。ピッケの活動を理解し支援してくださったニフティの皆さんにも、深く感謝しています。再び100%個人での運営に戻ります。行き届かぬ点も多々あることと思いますが、これからもピッケをどうぞよろしくお願いいたします。

今日あたらしく追加したぬりえの柄も「おひっこし」柄デス

「ピッケのおうち」は こちら>>

お手数ですが、ブックマークの変更をお願いいたします。

NHKの幼児(親子)向けサイト「キッズワンダーランド」からリンクしていただけることになりました。

「いないいないばあっ!」や「おかあさんといっしょ」のキャラクターと一緒に親子ではじめてのインターネットを楽しめるサイトです。

新しい子どもたちと出会えることが、ピッケも私もとても楽しみです!

「キッズワンダーランド」は こちら>>

12/21に、「ピッケのおうち」は、サーバー移転&URL変更します。

「ひっこします」とアナウンスしたものですから、「引越さないで」や「忘れないでね」のお便りをいただいています。ありがとうございます。ご心配かけてスミマセン。

「ピッケのおうち」は お家まるごとで引越すので、これまで通り遊べます。おうちの中も、リズムのもりも、そのままです。

ただ、引越しのドサクサで、みんなの名前がこんがらがって

「もういちど おなまえを おしえて」

と ピッケが言うかもしれません。そこは、お許しを。

引越しても、変わらず、仲良くしてくださいね!

11月29日(日曜)夜9時からのTV番組「エチカの鏡」に、ピッケがほんのちょっぴり映っていた と教えてもらいました。

小学校1年生の女の子の自宅パソコン前、目を凝らすと、確かに黄色い四角いのが、ちょこんと座っています。

ゆかちゃん、ピッケのペパクラをつくってくれたのですね。嬉しいなぁ。

この背景の小さいのを「ピッケ!」と見分けて知らせてくださった方にも感謝です。(「ハテナノート」たいしたものですね)

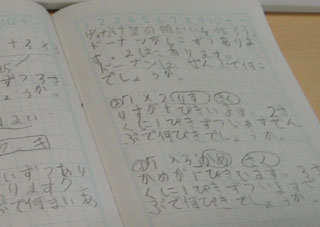

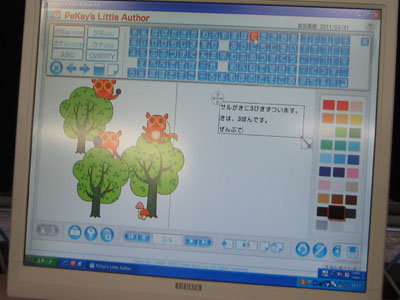

「ピッケのつくるえほん」を試してくださっている千葉県の柏市立旭小学校の算数の授業を見学させていただきました。

パソコン教室に40台のPC。

小学校2年生の掛け算の教科書に「文章題を作る」という課題があります。 掛け算を数式を入り口に学ぶと、現実の事象との結びつきが弱く、ただなんとなく「A×B」と式をたてるだけのあいまいな理解に終わりがちです。

そこで文章題で学びます。まず、自分で考えたかけ算の問題をノートに書きます。

続いて、つくった文章題を「つくるえほん」で絵本にします。

箱に6ケづつ入ったドーナツ、池にあひるなど。

あいまいな理解のままでは、絵で表現することができません。そのため、つまづいている箇所が、子ども本人にも先生にも浮彫りになります。図や絵を思い浮かべながら視覚的に考えられるようになります。

楽しい「かけざんのえほん」が、いっぱいできました。

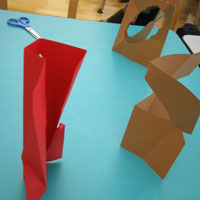

大川センターで行われたタクタイルワークショップ(主催:CAMP)に参加しました。造本作家でグラフィックデザイナーの駒形克己さんご自身によるワークショップ!贅沢です。ずっと、頭の中が わぁ! わっ!と驚いて喜んでいる感じ。密度濃い2時間でした。

アイマスクをして視覚をoffにした状態で、紙を折り切ります。

一見造形のワークショップのようでありながら(もちろん、洗練されたその要素はある上で)、数学的ルールの不思議さ美しさ、他人の思考手順のトレース、思い込みをくつがえされるといった要素が組みこまれています。これって、駒形さんの創作の秘密を公開していることでもあるなと感じました。駒形さんご本人もとっても素敵な方でした。

具体的な内容や写真での紹介は控えますので、詳しくは駒形さんのサイトをご覧ください。

駒形さんの活動やワークショップの予定等は こちら>>

会場の大川センターは、CSKグループの次世代育成CSRであるCAMP(Children’s Art Museum & Park)の活動拠点です。いちど見学に行きたいと思いながら、京阪奈の学研都市地区は少々遠くてなかなか機会なく、やっと念願叶いました。

広大な敷地、低層で全面ガラスの建物、椅子やテーブルといった調度も選ばれたもので、サイトで見て思い描いていた以上に素晴らしい環境でした。定期的に様々なワークショップが開催されているので、近隣の方、ぜひチェックしてみてください。

CAMPについては こちら>>

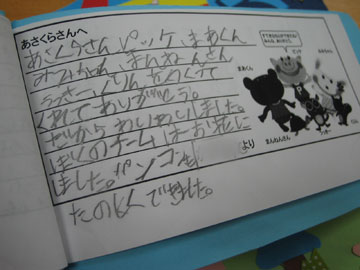

立命館小学校の1年生からお手紙をもらいました。

福島先生がクラスごとに冊子にして綴じてくださったものです。

「あさくらさん ピッケ まあくん みみちゃん まんねんさん うっきー くりんをつくってくれてありがとう。だからわいわいしました。ぼくのチームはお花にしました。パソコンもたのしくできました。」

「ピッケのおうちはおもしろくて、たのしそうでうれしいピッケのおうちだとぼくはおもいます。ピッケのいえにいってみたいです。」

「わたしのさくひんはどうですか。わたしはわたしのさくひんがいいとおもいます。みんないいさくひんをやっています。ピッケがきにいりました。」

「ピッケつくるのにたいへんでしたでしょう。ピッケはえがおでかわいいこでした。みみちゃんとかもあさくらさんがつくったんですか。」

「ピッケやまあくんとみみちゃんなどをいろいろつくってくれてありがとうございます。もっともっとあたらしいキャラクターをつくってください。ぼくはうっきーがすきです。」

「がんばって『まわるピッケ』をつくりました。ピッケの手をまわしながら、あたまをちょっとちかずけると、風がとうってきもちがいいです。」

「これはぜったいおどろくとおもいます。なぜだというとぼうしがはねばっかでビックリするとおもいます。でもがんばってやりましたからいいとおもってほしいです。」

驚きましたとも。とっても良いと思いましたとも。

へこたれる日には、この120通読んでいるうちに、すっかり元気になれます。幸せです。

立命館小学校の1年生ロボティクス科で、9月末から8週間行われたピッケの授業。昨日で終了しました。

カリキュラム作成はロボティクス科の福島泰子先生。実施も福島先生で、CAMP(CSK)の新谷美和先生がアシストされています。

前半) ものがうごくしくみ ~映像編~

「ピッケのペパドルアニメーション制作」

画面上のぬりえでパソコン操作に慣れ、ペパドルを工作。コマ撮りアニメを作成。いくつかの作品を、こちらからご覧いただけます。

中盤)私が2コマ担当。『リズムのもり』を見ながらピッケのお話をして、その後、絵本づくりのミニワークショップ。

子どもたちの絵本作品は こちら>>

後半) ものがうごくしくみ ~コンピュータ&モーター編~

「クリケットを使ってピッケの『リズムのもり』の世界を表現しよう」

クリケットとは、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボで開発された小さなコンピュータです。「LOGO Blocks」というソフトウェアで動きのプログラムを書き、赤外線通信でクリケット本体に伝えてモーターとセンサーを制御します。そのクリケットで、MITとCAMP(CSK)が動くおもちゃづくりのワークショップを共同開発。

今回は、『リズムのもり』をテーマに、ピッケや他のキャラクタだけでなく、『リズムのもり』に登場させたいさまざまな動植物を作りました。

T組さんの発表会を見学させていただきました。

前へ出て、いきものの名前、なぜそれを作ったか、工作で工夫したところ、プログラム(動き)で工夫したところを発表。実際に皆の前で動かしてみせます。本番でも、ちゃんと動くかな?

いきものの名前:「まわるピツケ」

「工作で工夫したところは、可愛くするためにしっぽを右斜めにつけたところです。」

「プログラムで工夫したところは、右に10秒左に10秒にしたところ。なぜかというと、上から見たとき手がきれいだからです。」

みんなの「上から見せて~」の声。「ぅお~!ほんとだぁー!」

こちらは「うっきーしっぽハンマーパンチ」

うっきー(ちゃんとメガネをかけてます)の長いしっぽが、豪快に回ります。ぐるんぐるん。

さいごは、ピッケの全13コマの授業の記録ムービーを見ながら、ふりかえりタイム。何度も歓声があがり、終わると、大きな声で「もう1回!」コール。2回目を上映。終わるとさらに「もう1回!」 さすがに、もうおしまい。

子どもたち、実に伸び伸び、創造の世界で遊んでいます。

立命館小の教室は壁の無いオープンスペースなので、大きな声になりすぎて、時に制されることもありますが、皆が自由に発言し、とても活発な授業が行われています。

制約があるとすれば、限られた時間だけでしょうか。あとは、思い切り手足のばして自由に作っています。

作りこまれたカリキュラム、細かな事前準備、当日の見事なマルチタスクぶり(ふりかえりビデオの最後には、さっき済んだばかりの発表会のシーンまで含まれているのです!)、つくづく感心しました。

リズムのもりの仲間です。(これはごく一部)

追記: 子どもたちのクリケット作品は こちら>>

見学の日以来、PCで「リズムのもり」へ出かけると、子どもたちの作った新しいもりの仲間がひょいと顔をのぞかせそうな気がします。