10月18日(日曜)は、多摩六都科学館で外国にルーツをもつ小学生対象「科学館の絵本をつくろう!」ワークショップでした。展示に着想を得たフィクションや「しくみの部屋」のからくりの面白さを精密に描くノンフィクションなど思い思いの絵本が完成しました。

写真付詳細は、多摩六都科学館のFBページでご覧いただけます。

「ピッケ」にまつわるあれこれ

10月18日(日曜)は、多摩六都科学館で外国にルーツをもつ小学生対象「科学館の絵本をつくろう!」ワークショップでした。展示に着想を得たフィクションや「しくみの部屋」のからくりの面白さを精密に描くノンフィクションなど思い思いの絵本が完成しました。

写真付詳細は、多摩六都科学館のFBページでご覧いただけます。

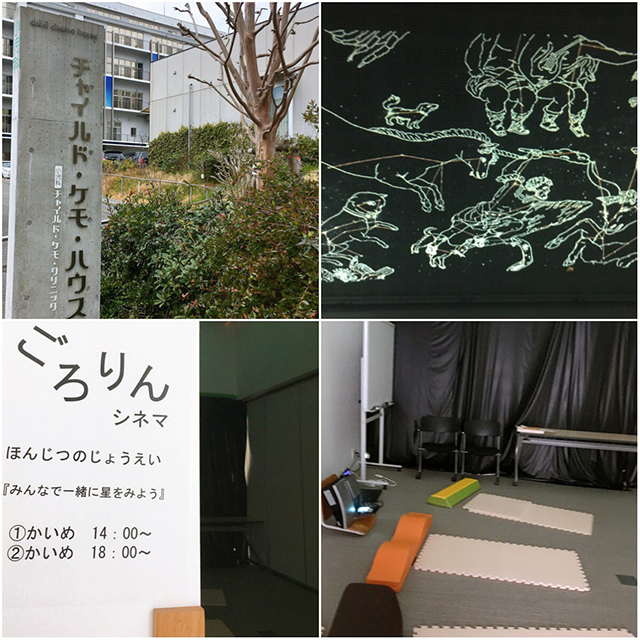

チャイルド・ケモ・ハウス(愛称:チャイケモ)で、滞在中の患児さんご家族やご自宅からオンライン参加のご家族を対象にしたイベント「ふらりカフェ」がありました。

美味しいコーヒーを飲みながら( by 日本コーヒーフェスティバル実行委員会)、おしゃべりをしたり絵本をつくったり。お子さんたちが眠ってからほっとできる時間がもてるようにと、今回は夜23時までのオープンです。私はひと足先に抜けさせてもらいましたが、夜が更けるほど保護者の方が多くお見えになったようです。

合間に翌週から新潟で始まる「おへやでピッケ」の発送準備もしました。

公開OKの絵本は、チャイケモでの展示用に1冊余分に製本。消防車の表紙は3人の息子さんへ贈るパパ作です。この可愛い絵本箱は於保さんが作ってくれました。

----------------

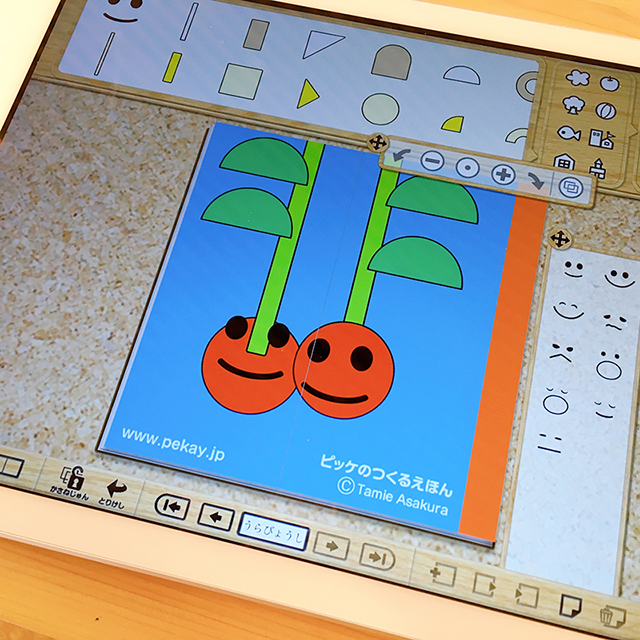

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

2月をさいごに、入院中の子どもたちを訪問できずにいます。感染の心配から、院内学級も閉鎖、外からの来訪者はもちろんのこと家族の付き添いさえ人数や時間を制限され、子どもたちは辛くさびしい思いをしストレスもたまっています。こんな時こそお話づくりの出番なのに・・・と、もどかしくて仕方ありませんでした。代替策を考えようとZoomの環境整備等も進めつつ、病院の状況や医療者に負担かけない導入方法など知りたく、媒介してくれる「人」も渇望していました。

そんな中、認定NPO法人シャイン・オン・キッズさんからタイムリーなご連絡があったのは、4月下旬のこと。シャイン・オン・キッズは、小児がんや重い病気を患っている子どもたちと家族の支援を続けるNPOです。主な活動は、1)病院で「常勤」する「ファシリティドッグ」とそのハンドラーの育成と派遣、2)治療をひとつ乗り越えるたび医療従事者から子どもにビーズが手渡される「ビーズ・オブ・カレッジ」、3)AYA世代対象「キャンプカレッジ」の3本柱。既に首都圏をはじめとする20余の病院と繋がりがあり、導入病院へのヒアリング調査を踏まえ、オンラインで実施するワークショップを急ぎ計画中とのこと。そのひとつとしてピッケも実施したいという嬉しいお問い合わせでした。

翌5月にはオンライン研修もしました。オンラインワークショップでファシリテータを務める予定の大学生さんたちが対象です。

そして昨日。病院内のプレイルームと繋いでオンラインワークショップをすることとなり、初回はまず私が担当しました。ただし今回は子どもたち側にはiPadはなく、私の手元の1台でひとつのお話として仕上げます。身体を動かすアクティビティを冒頭に入れてほしいとのリクエストもありました。時間は30分。さてどうしようかと考えます。

ピッケの顔表情やポーズをまねる導入のあと「皆でお話をつくるよ」と宣言。おはなし絵カードも使いながら「どこへ行きたい? 」と問うと

いちばん人気は海でした。暑いからって(笑)。わかります。

「何で行く?(乗物)」「何しよう?」「誰に会う?」画面越しに聞き取りながら、即興で作画していきます。ウミガメに出会うお話になりました。

題名も皆で考えました。口々に色んなアイディアが出て、統合して「ピッケのうみのぼうけん」に。でも「作者名は?」にはみんな詰まってしまいました。私もスッと思い浮かばず。するとシャイン・オン・キッズのきょうこさんから「***のなかまたち」と助け船。その時はファシリティドッグの愛称かしらと思っていたら、子どもたちが過ごす病棟の略号で子どもたちも馴染んでいる名前だそう。

次は録音。子どもたちの音声をネット経由で録ったとしても音量低く音質も悪くなってしまうし、残り時間もわずかだったので、私がして、完成作品を皆で観ました。

今日の作品は後日、音声入り動画と子どもたち人数分の紙のミニ絵本となり、シャイン・オン・キッズさんから病院へ送られます。

子どもたち楽しかったようで「つくりたい!」と言ってくれて、ほっ・・・次回は、自身もサバイバーの大学生ゆりあさんがファシリテータとなって、子どもたちそれぞれがつくる予定です。

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

3月25日気持ちよい春の日、せんりひじり幼稚園(大阪府豊中市)へ絵本づくりに出かけてきました。

iPadは病院訪問時と同じようにアルコール消毒して持参、手も園の入口で念入り消毒。部屋に入ると、副園長の安達かえで先生が、自ら換気と丁寧な掃除をしてくださっていました。全員がそろうのを待つ間、おはなし絵カードで遊びます。カードを引いて即興でお話づくり。最初は3枚で、次に4枚で。お兄ちゃんが6枚に挑戦すると、弟くんもがんばります。

最初に絵本を贈る相手を決めてもらったところ、卒園でサヨナラになる友だちや春休みに会ういとこへ贈る絵本、仕事で海外に居て帰国できないお父さんに「大好き」を伝える絵本などができました。

子どもたちのお話には「ありがとう」や「大好き」があふれています。

お母さんたちもお互いに仲良しで、終始和気あいあい。活発なPTAの皆さんのための専用の部屋までありました。

ワークショップを終えて、かえで先生とのランチも楽しみです。子どもたちが青空に色とりどりの風船を放つ卒園式の写真があまりに素敵で、どうやって実現なさったのかも含め休園中の様子をあれこれお聴きしました。

保育園は細心の注意を払い対策しながら開く一方で、幼稚園は休園しなくてはなりません。様々な制約ある中で、とにかく子どもたちが日常に近い生活を送れるように、少しでも楽しくと工夫なさっています。まず、1クラスずつ登園し園庭で1時間だけ少人数での保育を行う「青空教室」を行ったそうです。さらに、先生方による歌や手遊び、紙芝居やおもちゃ作り、縄跳びや昆虫太極拳などの動画をkidslyで毎日(!)配信。情報を収集し、状況下でのベストを判断、創意工夫、実行…の日々繰り返し。園庭での卒園式は、想い出映像や挨拶は別途動画配信するなどして内容を縮小し時間を大きく短縮。感染状況の変化に伴い変更を重ね、直前まで話し合い、連絡と準備に奔走、前日に職員皆でブルーシートを敷き当日を迎えたそうです。(卒園式の前日に配信された「副園長の子育て応援通信」3月号「未来を生き抜く力」)

来るたびに感じるのは、園の雰囲気がとても「健やか」なこと。かえで先生が、子どもに対しても職員さんに対しても「いいね!やってみて!」で接し、子どもたちも職員さんたちも応援してもらえるとわかっていて、それに応える。信頼と安心があるのだろうと推察します。これだけの大所帯(幼稚園だけでも450人近い園児数)を預かる重圧やいかばかりかと思うのに、いつも笑顔で人間力にも敬服します。本気の遊びの中に学びがある。子どもの主体性を大切にするせんりひじり幼稚園、訪問が毎回たのしみです。

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

なんとなく不安な日々が続きますね。ピッケも事前に決まっていた今月の予定は軒並みキャンセルになり、おかげでほぼ地元で過ごしています。今週は、日頃ご一緒している地元コミュニティへ出かけることが続きました。

昨日は近所のいつもお世話になっている皆さんと( 広ーい道場に少人数、念入りな換気と消毒 )。4歳女の子作の裏表紙はサクランボ。録音操作を手伝いながら聴かせてもらったお話のなんて愛らしいこと(役得)。

今日はチャイケモで、闘病中の子どもたちやきょうだい児さん、ご家族とご一緒に、ゆるゆる過ごしてきました(患児さんは居室などエリアはそれぞれ区切って)。寝転がって「星つむぎの村」高橋さん跡部さんによるプラネタリウムのライブ配信を楽しんだあと、絵本づくり。

いつも何か仕掛けてくれる於保さんが、名札を用意してくれていました。

折紙で作ったカブト虫はコマ撮りアニメでmovieに。

カフェにはコーヒーの香り(ふらりカフェ by 日本コーヒーフェスティバル実行委員会)。焙煎から淹れるまでを8歳男児がやりきった一杯の美味しかったこと。

今回はハウス利用者のみに閉じていましたが、感染症が落ち着けば、イベントの日であれば、カフェエリアは外部からも入って頂けます。今日もあれこれ次へのアイディアが飛び交っていました。ピッケもぼちぼちお手伝いします。

生活圏内に、好きな人たちいっぱいの信頼できるコミュニティが在る幸せを、あらためて感じます。家族や血縁とはまた違った距離感、安心、気持ち良さ。おかげで心休まる一日でした。絵本づくりを名目に出かけてますが、与えてもらってるのは私のほうです。

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

2月16日日曜日、今年も、クリエイティブリユース×ピッケの絵本づくりワークショップで、IDEA R LAB(岡山県倉敷市玉島)へ出かけてきました。

IDEA R LABは、大月ヒロ子さんによる日本初のクリエイティブリユースの実験場。ラボから歩いて1分のマテリアルライブラリーには、地域から生まれた多種多様な端材や廃材がストックされています。集まったそれらを丁寧に整理分類することで、創りたい気持ちを呼び覚ます材料(マテリアル)となります。リサイクルやアップサイクルと違う点は、単なる「再利用」ではなく、クリエイティビティを加えて新たな価値とともに素敵によみがえらせること。そうすることで、廃材とともに、人やコトが社会の中で繋がり循環してゆきます。このマテリアルライブラリーも、元熱帯魚センターだった建物を大月さんはじめ皆さんでリノベーションしたものです。

前日は準備。屋根裏の秘密部屋に目印の黄色の風船やダンボール製のピッケたちを忍ばせます。今回のテーマは「ちいさな楽器とちいさな絵本」としました。「楽器」と言っても本格的なものではなくプリミティブなものです。大月さんといくつか試作もしてみました。でも、子どもたちに事前にそれらを見せるのは止めにして、素材から触発されての子どもたちの発想に任せることにしました。

当日。全員そろったので小雨の降る中をマテリアルライブラリーへ移動。足元に気をつけながらひとりずつ階段を上り屋根裏部屋へ。『ポポくんのおんがくかい』(accototo作 PHP 絶版)を読みました。

続いて階下で、たくさんの素材に触れ、振ったり、打ったり、落としたり、こすったり、色んな音を試してみながら、自分のお気に入りの音を探します。

選んだ材料を大切にラボへ持ち帰りました。頭の中にすでにイメージがあるようで、どんどんカタチにしていきます。

お茶とお菓子で休憩したあと、絵本づくり。

録音時には、楽器を鳴らし音も入れます。製本して完成。

印刷に手こずってしまい、残念ながら発表会まではできませんでした。私も印刷にかかりきりになってしまって、録音以降の子どもたちの様子を追えず。

神戸へ戻ってから、ひとり振り返りと作品鑑賞。なんて 素敵!自由です。みてほしいので、全作品をmovie化しました。

<子どもたちの作品> 全9作品を自動再生

読込みに時間がかかりすぎたり個別に見たい場合は、こちらの再生リストからもご覧いただけます >>再生リスト(子ども9作品)

<大人の作品> 全5作品を自動再生

再生リストからもご覧いただけます >>再生リスト(大人5作品)

大月さんとご一緒すると、空間のつくり方や暮らしのアイディアにいっぱい刺激を受けます。2013年8月にオープンしたラボも、少しずつメンテされていて、今回は、卓球台(大月さんの子ども時代にご親戚がDIYされた本格的卓球台)からリノベした大テーブルが、元の深緑色から白色に塗り替わっていました。点在する色とりどりの椅子の張地が、真っ白な空間の中で一層映えます。傷んできたものから順次張り替えていて、その生地がどれも素敵。どこで手に入れたかのエピソードがまた楽しくて。ラボに在るほとんどのものは、手を加えクリエイティブリユースされたものなので、それぞれに物語があります。聞いているとわくわくします。

ワークショップ中の、大月さんのちょっとした言葉がけや瞬時の判断も、すごいなと思うことばかりです。それから、人との関わり方。これらは著作や講演からは得られない類の気付きで、贅沢なことだなぁとつくづく感じます。そして何より、楽しい。あと、美味しい。

玉島では毎回、昭和なアパートをリノベしたレジデンスに泊まり、魚介類をはじめとした豊富な地元食材を皆で自炊して食べます。周辺には、大月さんとその活動に魅かれ移住してきた人も多く、アゲモラ部屋(あげたりもらったり直したりする)とかマチヲ部屋(川埜龍三さんによる、架空の人物 玉島マチヲの空想ドキュメンタリー)とか面白い試みもいっぱい。現在進行中の「水辺のキッチン」、シマッタ、見るの忘れて帰って来てしまった。

今年は、前後の予定がたまたま混んでいてすぐ神戸へ戻らねばならず、もったいないことしました。次回はゆっくり滞在したいです。

----------------

【 IDEA R LAB 】大月ヒロ子さんが、故郷玉島のご実家をリノベーションしてつくられたクリエイティブリユースの拠点かつ実験場。2013年8月オープン。

http://www.idea-r-lab.jp/

https://www.facebook.com/IDEARLAB

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

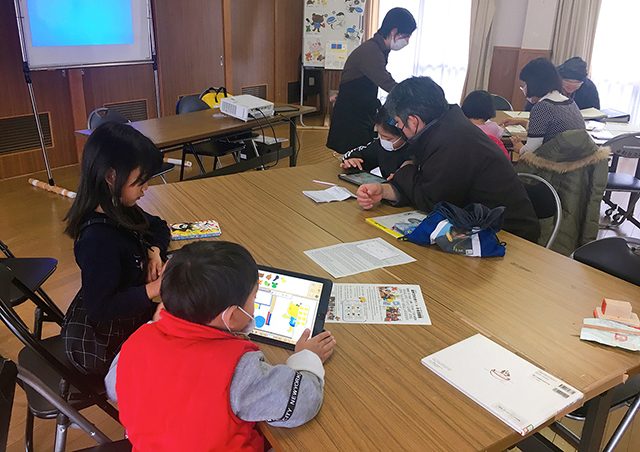

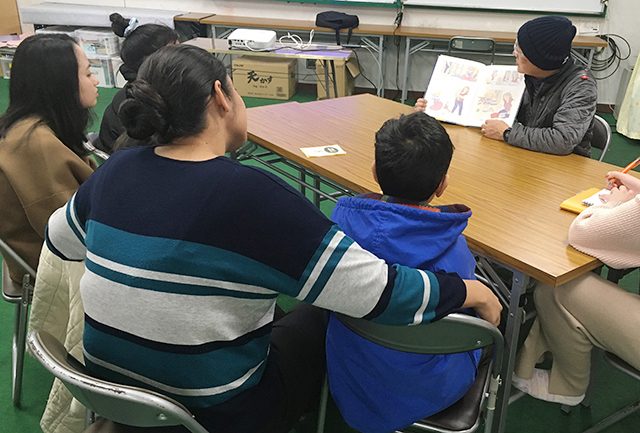

2月22日土曜日、外国ルーツのご家族が多く暮らす地区へ出かけてきました。今年度になって8回目、通算で11回目です。

いつもはテーマを決めてつくりますが、今回は3月の発表会へ向けての作品制作とし、過去作品の中で一番気に入っている絵本のブラッシュアップでもいいし、新作をつくってもOKとしました。

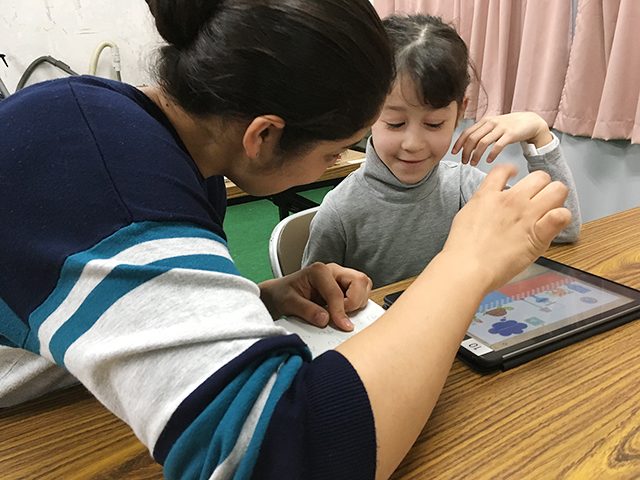

午前回の市営西部住宅での参加は4名。その内、親子での参加が2組でした。前回が初参加だった4歳女児は、この1か月のあいだ毎日、つくった絵本を大事に握りしめ、何回もおうちの人にお話を聞かせてくれたそうです。親子で今日を心待ちにされていました。

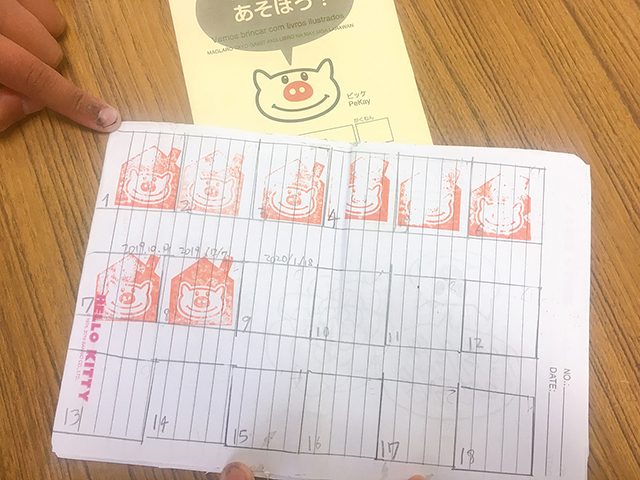

常連の小3女児は、「約束」テーマ時の作品をブラッシュアップ。仲良しのふたりが、約束した日にタイムマシンを掘り起こすお話です。今日もお手製スタンプカードを持参し、弟の手を引いていちばんに来てくれたのでした。

午後回は県営岩田住宅へ。雨が降り始める中7人の子どもたちが三々五々やってきました。大きな反省は、フィリピンルーツの子に寂しい思いをさせてしまったこと。この岩田団地自体ブラジル人コミュニティが大きいのですが、今日の参加者は6人がブラジルルーツ、しかも日本語がわからない子が多いため子どもたちどうしは母語。そのポルトガル語の飛び交うグループの中に、たったひとり座ることになってしまったのです。素敵な作品ができて最後は笑顔となったものの、配慮が足りませんでした。

一方、ブラジルルーツの子どもたちは、簡単な日本語を解する子が同じテーブルの子たちに母語で教えてあげるので、初参加でも日本語がまったくわからなくても和気あいあい楽しんでいます。

いつもはテーマに沿った絵本で行う読み聞かせ。特定のテーマを設けなかった今回は、司書さん(午前は田中さん、午後は松木さん)が『ぐりとぐら』の大型絵本を読んでくれました。日本人の子どもたちにはなじみ深くても、外国ルーツの子どもたちにとっては初めて聴くお話。思わず自分でもつくりたくなった6歳女児は、発表会用とは別に「大きなたまご」のお話を完成させました。

さいごに駆け足で上映。

3月21日(土曜)14時~豊橋市中央図書館で、西部住宅と岩田住宅の子どもたち合同で発表会をします。どうぞ子どもたちのお話を聞きにいらしてください。どなたも歓迎!※残念ながら中止になりました

豊橋での外国ルーツの子どもたち対象ワークショップ、こんな感じで行われています。(movie 約 1分40秒)

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

2月11日祝日は、横浜本郷台のあーすぷらざ(神奈川県立地球市民かながわプラザ)で、外国ルーツの親子対象ワークショップ(相模女子大学 司書課程 宮原研究室 主催)でした。1月に続いて2回目です。

告知は間に合わなかったそうで、外国ルーツの方は、韓国ルーツのご家族1組と当日館内でお声がけした米国ルーツの姉妹のみ、他は当日参加の日本人の子どもたちとなりました。

まずは、おはなし絵カードで好きなコトやモノを伝えて自己紹介。

贈る相手を決めて、おはなしづくり。韓国ルーツの姉弟。5歳の弟くんは園長先生へ、小1のお姉さんは家族の皆へ贈る絵本です。

ひとくちに「外国ルーツ」といっても、地方ごとにも家族ごとにもまったく違うのだという当たり前のことを、会って話したりお話をつくってもらうと実感します。来日理由も今ここで暮らしている事情も実にさまざま。小さなことでは、例えば、日本人の私が用意したアイテムにシャワーカーテンは無いのだけど、米国ルーツの姉妹には必須アイテム。積木を並べて作っています。

録音は実に賑やかで、皆それぞれに楽しんでいました。シャワーの水の音、歯を磨く音、寝息までを表現したり、セリフ部分の声色を変えてみたり。

製本をして、発表会。

4歳の男の子がつくったのは、おじいちゃんへプレゼントする絵本「しんちゃんおめでとう!」。しんちゃんはおじいちゃんのお名前だそうです。絵本のページを開きつつ、大きな声でお母さんに読んであげていました。

急遽、春休み期間中の平日1日が追加となり、残日程は、3月27日(金)と3月29日(日)。近日中にあーすぷらざのWebに掲載されます。申込のオンライン受付も始まりました。各日とも13時~16時。外国にルーツのある親子が対象です(子どもは4歳~小学生)。ご参加お待ちしています! 申込はコチラ>>

※ 中止になりました

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

八尾ソレイユ認定こども園(大阪府)の 子どもたちが帰り静かになった教室で研修会。皆さん一日の勤務終えクタクタでしょうに、楽しみながら熱心に取り組んでくださいました。

1月18日土曜日、外国ルーツのご家族が多く暮らす地区へ出かけてきました。今年度になって7回目、通算で10回目です。

市営西部住宅へ出かけた午前回は、NPO法人フロンティアとよはしさんの主催。15人もの子どもたちが参加してくれました。大半が親子連れで、両親参加も数組。ルーツの国も、いつものブラジルやフィリピンに加えペルー、カナダなど様々で、初めての参加者も多い賑やかなワークショップとなりました。

常連のフィリピンルーツの3年生女児が、初めての人たちが困っていないか気を配ってくれました。同時に3歳の弟くんの面倒もよく見ていて、お気に入りをいっぱい並べた弟くんの作品に「分身」と絶妙な題名を付け、録音時も、各シーンで弟くんが「いっぱい!」を言えるよう上手くリードして、素敵な作品になりました。

お父さんやお母さんとの掛け合いで録音した小さい子たちの作品も楽しくて、発表会は拍手に包まれました。司書の田中さんから図書館についての紹介もありました。

午後の県営岩田住宅は3名のみ。伊藤元館長の読み聞かせからスタート。

ありがたいことに、8月末のデジタル・ストーリーテリング(名古屋大学小川研主催)にロールモデルとして参加してくれたブラジルルーツの川崎さんが、市役所の同僚藤本さんと一緒に来てくださいました。おふたりとも子どもたちに寄り添い持ち味引き出すファシリテーションで頼もしいです。日本語をあまり解さないブラジルルーツの女児は、母語で自由に話すことができて笑顔。紙に書いてもらった易しく短い日本語を練習して、録音もできました。

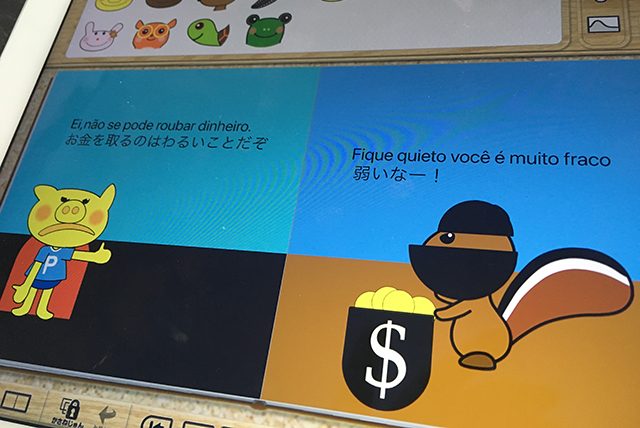

お兄ちゃんにもブラジルルーツの青年ブルーノさんが付いてくれて、ポルトガル語と日本語のバイリンガル絵本になりました。いつもながらストーリーも面白くて。今回は、街行く人の危機を救い強盗をやっつけるヒーローの物語。

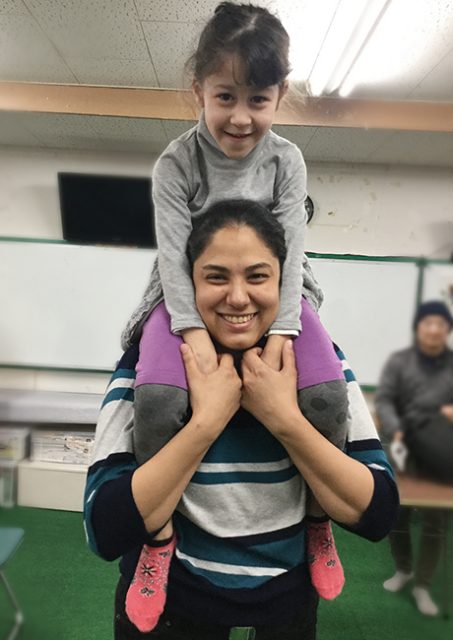

参加者が少なかったのは残念でしたが、そのおかげでひとりずつに母語できるファシリテータが付くことができて良かったです。終わってから肩車をしてもらって嬉しそう!

この豊橋での外国ルーツの子どもたち対象ワークショップの様子をmovieにしました。(約 1分40秒)

3月21日(土曜)14時~豊橋市中央図書館で、西部住宅と岩田住宅の子どもたち合同で発表会をします。どうぞ子どもたちのお話を聞きにいらしてください。どなたも歓迎!※残念ながら3月の発表会は中止になりました。

次回2月22日は、3月の発表会で上映する絵本をつくります。これまでつくった中で一番気に入っている絵本をブラッシュアップしてもいいし、新作をつくってもOKです。

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------