7月8日は桃山学院大学(大阪府和泉市)へ出かけ、国際教養学部と社会学部生対象の授業「メディアリテラシー論」(土屋祐子先生)でゲスト講義でした。

事前に頂いたお題「デジタル絵本ワークショップにみるメディアリテラシーの可能性~ITツール開発と社会実践」に沿って、ITツール開発と社会実践にウェイトを置いた内容としました。講話のみ90分を居眠りもせず聴いてくれるので、つい、スライドに含めていなかった詳細まで話しました。日本は出生地主義ではなく血統主義のため、日本で生まれても親の国籍になる。憲法や教育基本法で規定されている「すべての国民」が教育を受ける権利を、解釈や判例によって「日本国籍を有する国民」に限定しているために、外国人の子どもに就学義務はないとされてしまっている。いまSNS等で飛び交う、外国人など誰かを敵と名指し排除し攻撃する言葉は、社会を、自身にとっても生きにくい場所にしてしまう、と。

質疑応答でも活発に質問が出たり、講義後に質問しに来てくれる学生さんもあって嬉しく、猛暑(+ゲリラ豪雨)のなか出かけた甲斐がありました。

「メディアリテラシー論」らしくてユニークなのは、今日のゲスト講義について<記事>にまとめるという課題が出ていること。学生さんたち自身が、オーディエンスと媒体を想定して書くのだそうです。例えば、開発者向け情報雑誌の記事であったり、子育て世代のためのコミュニティWebの記事、あるいは、不特定多数が読むニュース記事といった具合に。ふさわしい見出しや文体、デザインを考え組み立てて書く。さらに、互いの記事を読みあう予定とのこと。どんな受けとめをされたかシビアに示されるわけで、おそろしくもありますが、それも含めて楽しみです。

Primary Content: Home

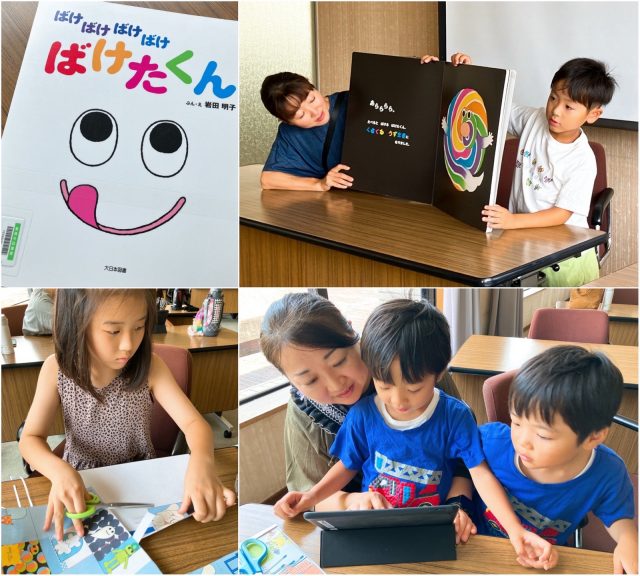

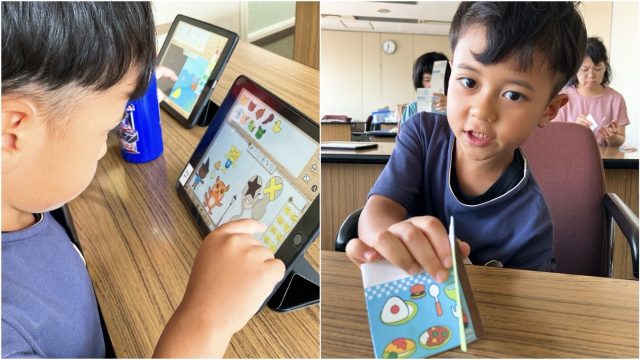

7月6日日曜日は、愛知県豊橋市での月1回のワークショップでした。

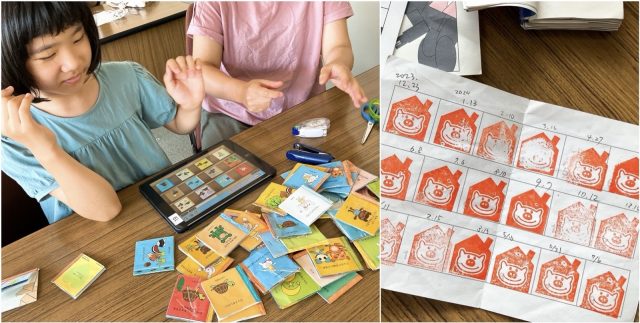

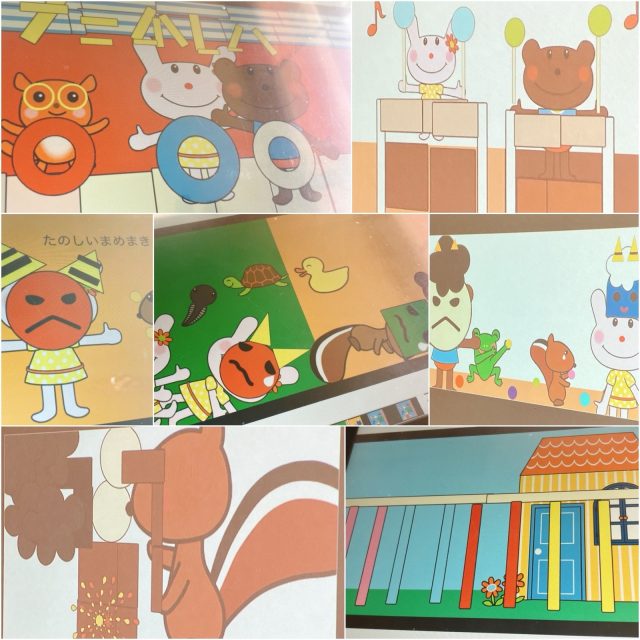

図書館での午前回。絵本を読むのは、いつも2人のお子さんと参加してくださっているあきこさんにお任せして『ばけばけばけばけ ばけたくん』(岩田明子 文・絵、大日本図書)を皆で楽しみ、おばけ、または自由をテーマに絵本をつくりました。選書は図書館司書さんによります。

前回が初参加だったベネズエラルーツさんも楽しんでくれました。写真左は「おばけがにゅるにゅるっとでてきた」場面です。

どの子もこれまで作った絵本を大切にしています。早くも、2冊目のスタンプカードが満杯になった子がいました。1冊目満杯=参加18回で「ピッケマイスター」の称号とピッケの缶バッジを贈っているのですが、さて、大急ぎで2冊目、3冊目…の缶バッジを考えなくては。

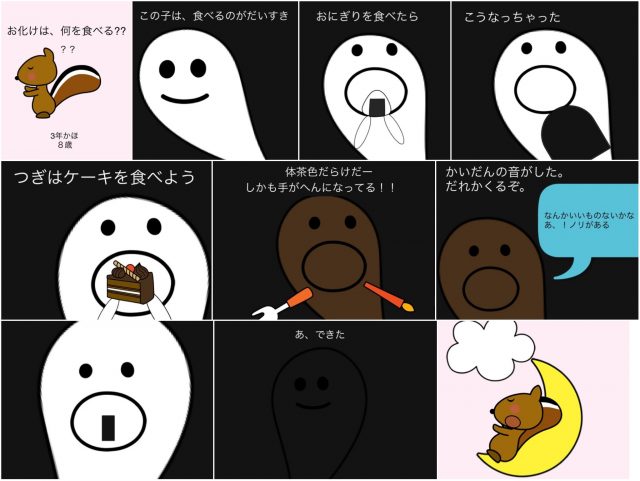

8歳さん作:

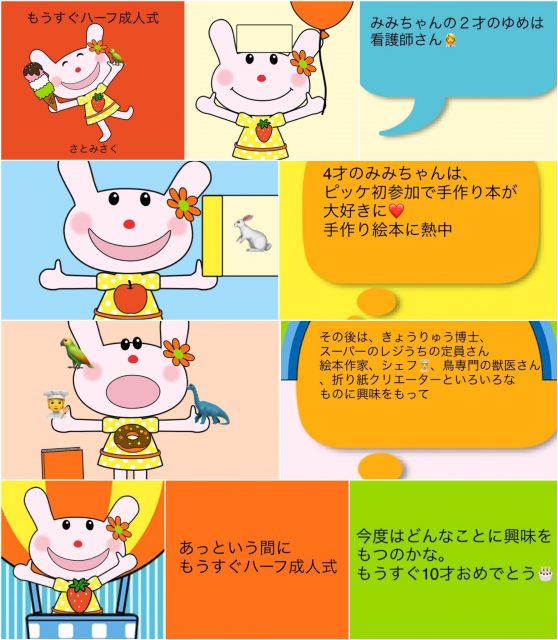

もうすぐ10歳になる娘さんの成長を4歳の頃からずっと絵本にしてこられたお母さんの作:

発表会は、前へ出てきて自作の解説をしたり、ユニークな作品に思わず皆から声があがったり。終了後の片づけも手分けして手伝ってくれました。

校区市民館へ移動しての午後回。事前申込のあった初参加さんは現れず、電話をしてみると用事ができたとのこと。次の開催日を伝えました。常連さんたちは事前申込はしないので、待ってみましたが、残念、姿を見せず。ブラジル籍の青年ブルーノさんが、仕事のシフトを調整して来てくれる予定だったので、お詫びとお礼の電話をして、撤収となりました。

午後の外国人集住地区での会場が、団地内の集会所から校区市民館に変更になって以来、団地住まいの子どもたちが来なくなりました。一度だけ団地内の集会所で開催できた時があり、そうすると来てくれます。でも、校区市民館でとなると、お家の人も許さないし本人も行きたくない。彼らの仲間であるブルーノさんからの声がけであれば違うかもと、実は今回お願いしていたのですが、それでもやっぱり「団地の外はダメ」でした。何度か出かけた放課後子ども教室で、もっとつくりたいとなる子どもたちも、学校の教室でならつくりたくても、校区市民館(小学校の隣、敷地内)となると来れないのですよね。彼らのコミュニティである団地の外へ出るハードルの高さ、心理的距離を、つくづく思い知らされています。

次回は8月10日日曜日、午前10時~は豊橋市中央図書館3階会議室、午後14時~は岩田校区市民館です(主催:市民ボランティア「ピッケの会とよはし」代表:伊藤孝良さん、協力:中央図書館)。図書館での開催回は、国籍にかかわらずどなたでもご参加いただけます。

これまでの作品は、こちらのYouTubeページでご覧いただけます。(全部ではなく一部)

https://www.youtube.com/@TamieAsakura/videos

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

instagram: https://www.instagram.com/tamie.asakura/

市民ボランティア「ピッケの会とよはし」(PeKay Toyohashi)さんのFacebook:

https://www.facebook.com/100091953173119

----------------

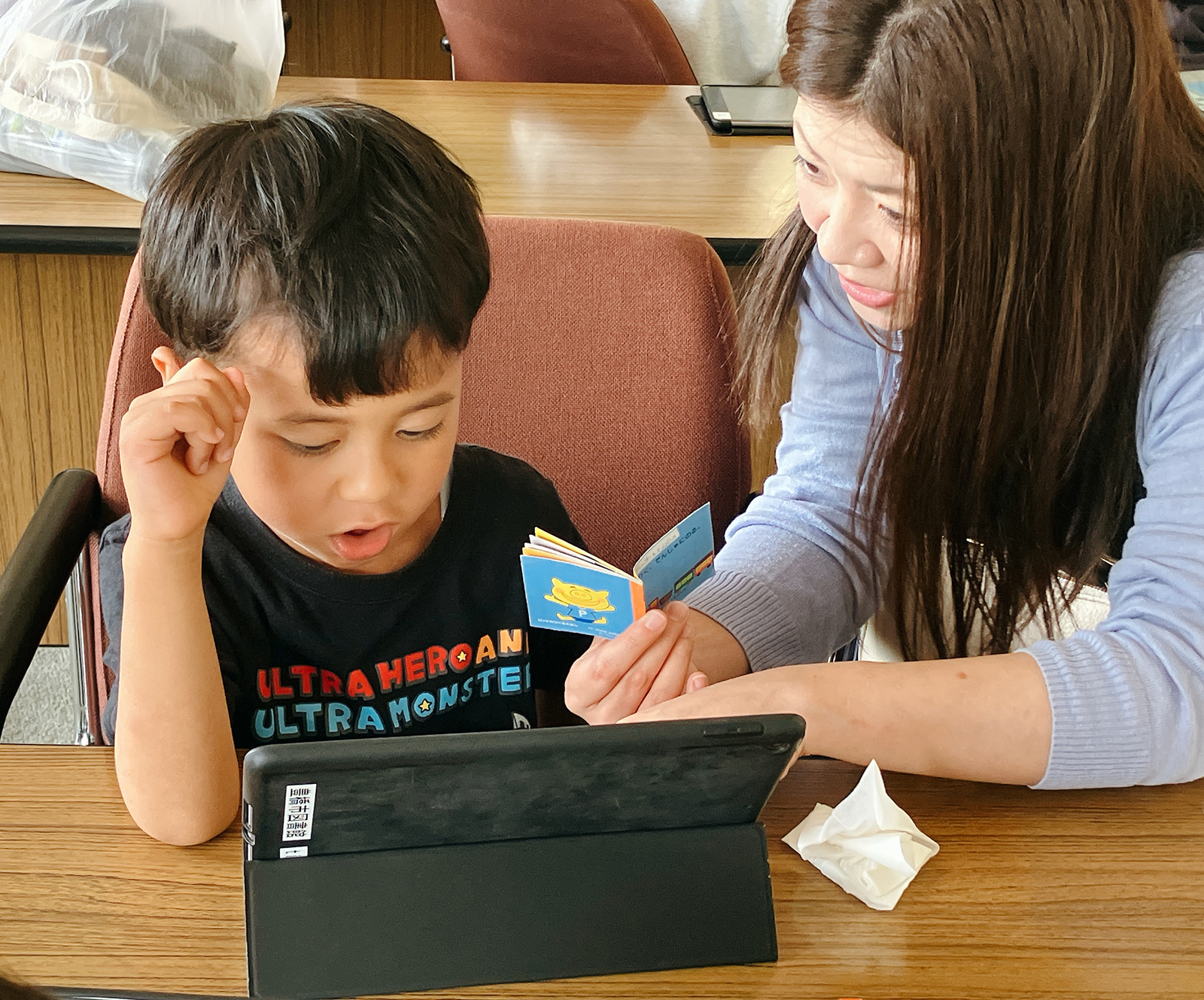

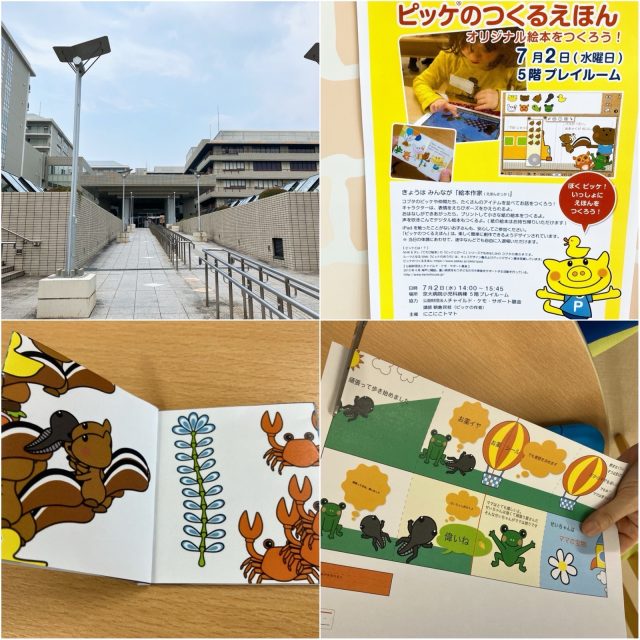

チャイケモの井上さんと一緒に、京大病院のプレイルームを訪ねました。京大病院ボランティアグループの「にこにこトマト」さんにお迎え頂き、小さな子どもたちと親御さんに絵本作りを楽しんで頂けました。コロナ禍では、プレイルームも閉鎖され病室からほとんど出られないストレスフルな日々であったのが、ようやく昨年1月からにこにこトマトさんの活動が再開されて、皆さん毎月の活動を心待ちになさっています。

大笑いで楽しんでいる男の子、その隣で大作を仕上げるお母さん、病室で眠っているという娘さんを気にかけながら、お誕生日を祝う絵本を完成させて急いで駆け戻るお母さん、病室から出られないお子さんのため代わりに操作説明を覚え病室へ戻ってお子さんと一緒につくられたお父さん、2歳間近の息子さんが見守る中(ときどき手も出て、ボタン押す)お子さんのお名前の絵本を完成させたお母さん。

優しいお気持ちあふれた絵本、お話聴かせて頂けて、出かけた甲斐がありました。高谷さんはじめにこにこトマトの皆さんに今回もお世話になりました。また伺わせてくださいね。

「にこにこトマト(愛称:にこトマ)」とは、患児ご家族が個人で始められた活動が基となり30年前に誕生した京大附属病院小児科のボランティアグループです。今では2代目の代表 高谷さんをはじめとするメンバーで運営されており、入院中の子どもたちとご家族に「楽しく豊かな時間」を届けようと活動されています。

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金:

重い病気をもつ子どもたちや家族をサポートする活動を行っている。( NPO法人チャイルド・ケモ・ハウスは、発展的解散の手続きを経て、2022年9月より公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金に統合されました )

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

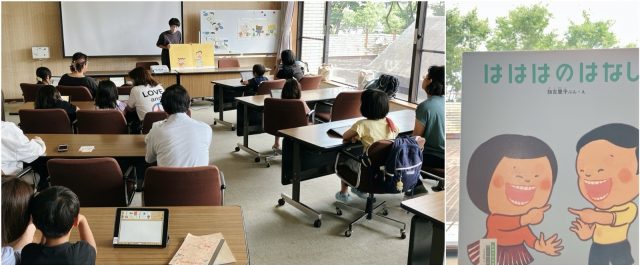

6月21日土曜日は、愛知県豊橋市での月1回のワークショップでした。

寺井さんによる読み聞かせ『はははのはなし』(加古里子 作・絵、福音館書店)からスタート。選書は図書館司書さんによります。同音の連続、または自由をテーマに絵本をつくりました。

ベネズエラルーツの5歳さんがお母さんに伴われて参加してくれました。本が好きで、ようやくタイミングが合い来れたとのこと。静かに黙々とつくっています。

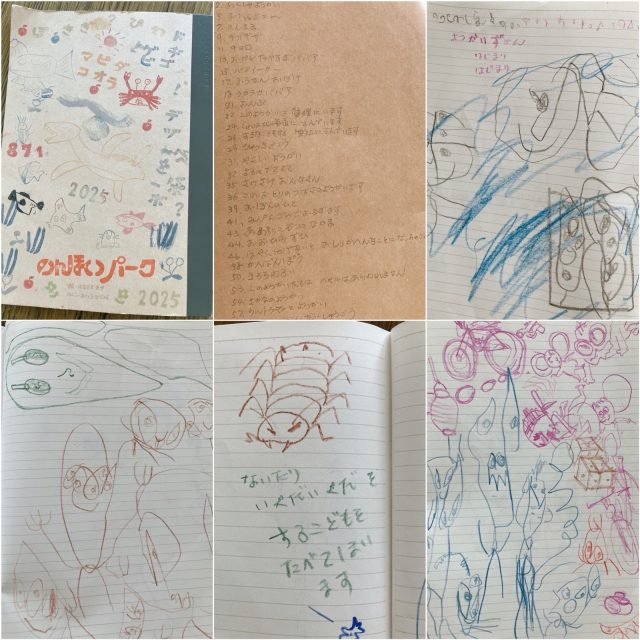

傍らに置かれたノート(※)が気になり、中を見せてもらいました。どのページにも大好きな妖怪がびっしり描きこまれています。お祖父さんが聴き手となられているそうです。豊橋で妖怪と言えば!と思いつき、ばったり堂 内浦有美さんの『豊橋妖怪百物語』を薦めてみました。

同じく初参加の4歳さんは、参加数回目の小1お姉ちゃんに教わるはずが、くるりと後ろ向きになり、ベネズエラルーツの5歳さんとの差し向かいでつくっていました。同じ年中さん同士で波長があうのでしょうか。

中盤、ふと見ると、後方で皆で何かを囲み賑わっています。小4さんが箱いっぱいの折り紙作品を持って来てくれたのでした。立体的に動く複雑な作品も多くて、皆それぞれ手に取り感心しきりです。嬉しいことに、私をイメージして折ったという「ミカンの精」をプレゼントしてくれました。ありがとう。

前日の放課後子ども教室と午前回に助っ人に入ってくださった日和さんは、海外生活の経験もある生物の研究者で、リタイア後は、子どもたちに日本語を教えたり、保育士の資格をとって保育園で働いたりなさっています。子どもたちの様子をよく観察されていて、ワークショップ終了後も、将来は蛇の研究者になりたい小6男児くんとの生物談義に花が咲いていました。

小3くんのお祖父さんが前回に続き広島からご参加くださったのも嬉しいことでした。たまたま来豊中だったそうで、そして今回も、ご自身の孫ではなく別の小1くんと共作なさっていました。

岩田校区市民館へ移動して午後回。

午前は都合がつかず午後回への参加となった日本人6歳さん。読み聞かせをいつも熱心に聴いていて、「子どもの歯は20本」で口の中に指を入れて数えていました。今回はじめて4歳の弟くんも一緒に来てくれました。4歳くんは2時間ほぼ走りっぱなしの元気さく裂。自作の録音時には「ごちゃい(5歳)」を繰り返していました。

近頃「ギャル」にハマっているという常連のブラジル籍さんは、ルーズソックス姿で登場。4歳くんが駆け回る喧噪のなか集中力を発揮して、ギャル雑誌「egg」を完成させました。「雑誌」なので録音は無しだそうです。

国籍限定を外した午前回はほぼ日本人となってはいるものの、幼児からシニアまでの異年齢、静かな子や賑やかな子、様々な特技や特性をもった子たちが集う触発の中で、それぞれが自分のやってみたい表現を試み楽しんでいます。子どもも大人も、互いの異なる興味やこだわりを認め合っているのもいいなぁと思います。集う皆さんによって良き土壌が耕され、そこで子どもたちが、それぞれのお日様の方へと伸びていく。その様子を伊藤さんと私はまぶしく見守っています。

次回は7月6日日曜日、午前10時~は豊橋市中央図書館3階会議室、午後14時~は岩田校区市民館です(主催:市民ボランティア「ピッケの会とよはし」代表:伊藤孝良さん、協力:中央図書館)。図書館での開催回は、国籍にかかわらずどなたでもご参加いただけます。

※)のんぽいパーク(豊橋総合動植物園。動物園と植物園に自然史博物館も併設された総合公園)で、のんほいパーク認定アーティスト花島愛弥さんの絵のハンコを押せるそうです。生き物の絵を描くのが大好きな愛弥さんは自閉症で聴覚過敏の特性があります。私も愛弥さんがまだ高校生だった頃に個展を覗かせてもらいました。

これまでの作品は、こちらのYouTubeページでご覧いただけます。(全部ではなく一部)

https://www.youtube.com/@TamieAsakura/videos

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

instagram: https://www.instagram.com/tamie.asakura/

市民ボランティア「ピッケの会とよはし」(PeKay Toyohashi)さんのFacebook:

https://www.facebook.com/100091953173119

----------------

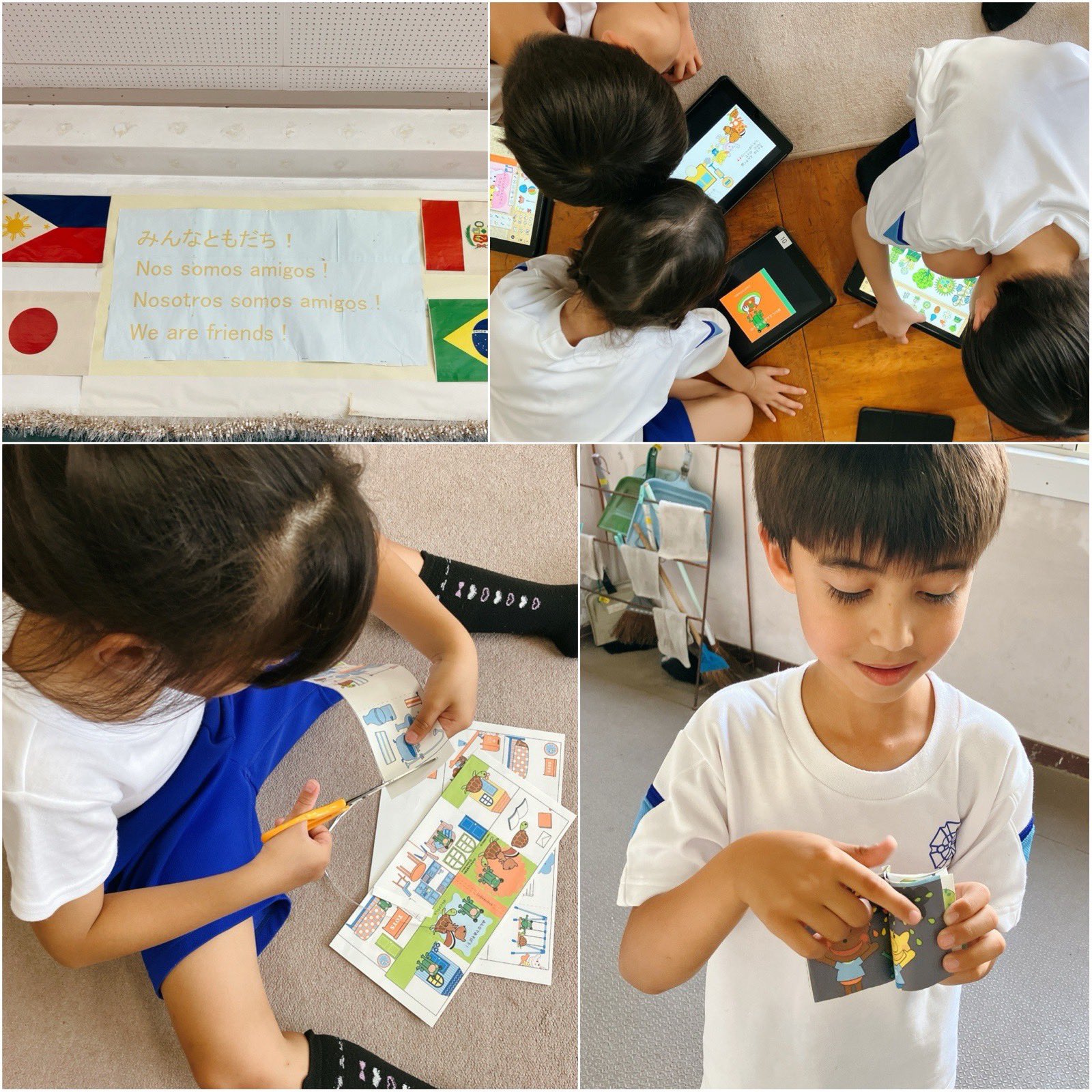

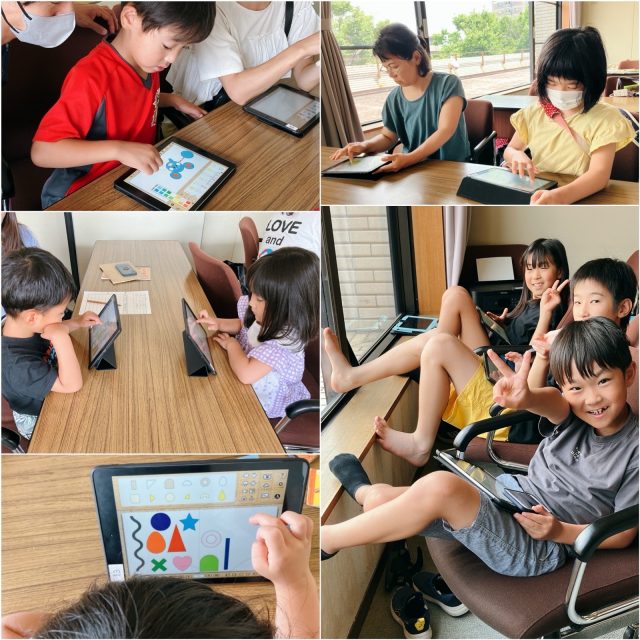

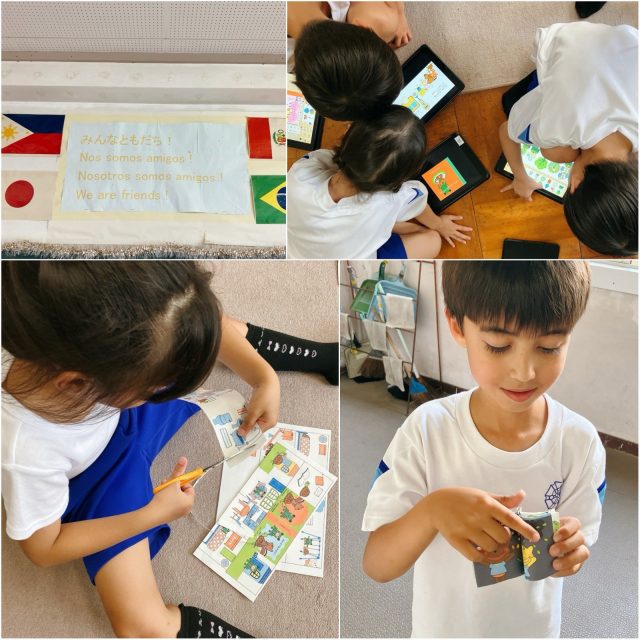

ピッケの会とよはし 伊藤孝良さんと一緒に、外国人集住地区にある放課後子ども教室へ出かけました。

以前はブラジル籍の子が多かったのですが、近頃は逆転しフィリピン籍の子たちが大半に。言いたいことに語彙が追い付かなかったり助詞に苦戦しつつも、お話つくるのはみんな大好き。お迎えのお母さんの声に生返事して続けていたり、製本した絵本のページを繰りながら、全編聴かせてくれた子もありました。

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

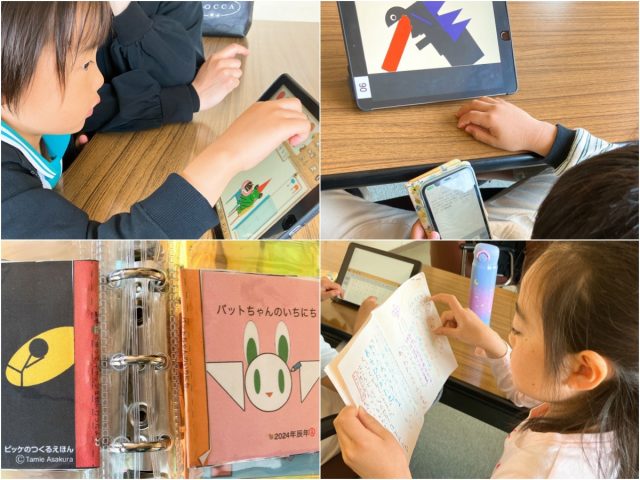

先週~今週、客員教授を務める神戸教育短期大学(学長:三木麻子先生)での講義でした。今年で6年目です。大半の学生さんが長期履修制度(3年制)を利用していて、担当するのはその2年生、保育士や幼稚園教諭をめざす学生さんたちが対象です。ICTを活用した楽しい「創る」学び、なかでも幼少期に育みたい言葉の「創る」である物語づくりの楽しい学びのデザインができる保育者となってほしいと授業準備をしました。

講話に加えひとり1台環境で実際につくります。録音の段になるとあちこちに輪が生まれ、セリフを複数人での掛け合いにしたりピアノを弾いて歌ったりとにぎやかです。

このあと、三木先生が全員分(!)の展開図を印刷してくださるので、ひとり一冊紙の絵本もつくります。学生さんたち、きっと嬉しいことでしょう。社会に出たとき、物語づくりの楽しみを子どもたちへ届けてくださいね。

そして、今週は台湾の大学院のオンライン授業で話す機会もありました。30分にも満たない時間でしたが、英語のスライドを作成し英語で話すというのは、私にとってかなりのチャレンジでした。学生さんたちも熱心に聞いてくれて、準備~当日、楽しく充実した経験となりました。

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------

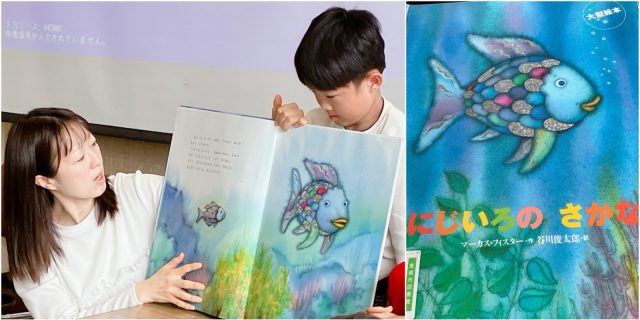

5月10日土曜日は、愛知県豊橋市での月1回のワークショップでした。

絵本を読むのは、長く参加してくださっているきょうこさんにお任せ。図書館司書さんによる選書で『にじいろのさかな』(マーカス・フィスター 作・絵、谷川 俊太郎 訳、講談社)を読み、分ける・分けてあげる、または自由をテーマに絵本をつくりました。

「どんぐり100こひろったりんご」題名からすでに心ひかれます。6歳さん作。

隣で並んでつくっていたお母さんも、同じ「どんぐり」で作話なさっていました。でも、相談しているわけではなく、制作中はそれぞれ自身の物語世界に没していて、録音時に互いのストーリーを知るのでした。

こちらも保護者さん作。いつもアイディアにあふれています。

祖父さんと孫、親と子、兄弟姉妹、友だち同士で。だったはずが、いつの間にかその組み合わせが変わっていて、あれっ?となることが、しばしばあります。

国籍限定を外した図書館での午前回は、近頃ではほぼ日本人ばかりとなっています。とはいえ、子どもたちにとって楽しみな創作の場、安堵できる居場所と言って頂けて、来月もまた子どもたちに会いに行きたくなります。発表会でも、自身の作品(この日は新旧5作)を詳しく解説したり、ひとの作品に感じることがあれば、すかさずスクリーン前まで出て来て伝えたりと自由で、それが実に良いのです。

岩田校区市民館での外国ルーツの子どもたち対象の午後回、この日は残念ながら常連ブラジル籍さんからキャンセルの連絡が入り、誰も現れず。外も小糠雨でありました。

次回は6月21日土曜日、午前10時~は豊橋市中央図書館3階会議室、午後14時~は岩田校区市民館です(主催:市民ボランティア「ピッケの会とよはし」、協力:中央図書館)。図書館での開催回は、国籍にかかわらずどなたでもご参加いただけます。

これまでの作品は、こちらのYouTubeページでご覧いただけます。(全部ではなく一部)

https://www.youtube.com/@TamieAsakura/videos

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

instagram: https://www.instagram.com/tamie.asakura/

市民ボランティア「ピッケの会とよはし」(PeKay Toyohashi)さんのFacebook:

https://www.facebook.com/100091953173119

----------------

4月12日土曜日は、豊橋市でのワークショップ今年度の初回でした。国籍限定を外した図書館での午前回は、この日も全員が日本人。年長さんは新1年生に、小学生もそれぞれひとつずつ進級、「(元の)*年生と言い間違えちゃう」と話す顔も嬉しそうで、頼もしさが感じられます。冒頭で大型絵本を読むのも子どもたちにお任せ。『とんとんとん』(あきやま ただし 作・絵、金の星社)を仲良しのふたりに読んでもらい、「ドアを開けると~」または自由をテーマに絵本をつくりました。

お昼寝。とんとんとん、ドアを開くと蜂の世界、次のドアは雪だるまの世界、さらに次のドアは海の中、奥へ奥へと進んで行き、さいごは夢落ちかと思いきや、残された本を開くと…。

友だち同士や親子での録音は声が弾んでいます。逃げる足音やイビキの効果音まで凝ったご家族もありました。録音が終わった人から製本。見開き数の多い大作をつくると切る量も多くて大変ですが、黙々と。

全作をファイリングしていたり、どの子もこれまでつくった絵本を大切にしています。小3さんは手書きのオリジナル本もつくっていて、その内の1冊を見せてくれました。キャラクターごとに一人称やセリフの文字色を変えています。最初に登場人物の相関図をつくってから創作しているのだそう。

校区市民館へ移動しての午後回。常連ブラジル籍さんご家族から「友だちを2人連れていく」と事前の連絡がありました。伴われて賑やかにやって来たのは、家族ぐるみで仲良くしているという日本人の女児ふたり。「私たち姉妹なの」と3人で並び、常連さんが操作を教えてあげていました。

午前は習い事があるため午後回に参加した新小1くん。用意してあった絵本の表紙を見るなり「あっ、へんしんトンネルの人だ」と。すごい、絵のテイストでわかるのですね。録音では、果物が地面に落ちる音を「ドーン!」「ボーン!」のどちらにするか真剣に迷ったり、周りの喧噪をものともせずお話の世界に入り込んでいました。

「ドーン!」になっていました。

お迎えの保護者さんたちも加わっての発表会。

次回は5月10日土曜日、午前10時~は豊橋市中央図書館3階会議室、午後14時~は岩田校区市民館2階児童室です(主催:市民ボランティア「ピッケの会とよはし」代表:伊藤孝良さん、協力:中央図書館)。図書館での開催回は、国籍にかかわらずご参加いただけます。

これまでの作品は、こちらのYouTubeページでご覧いただけます。(全部ではなく一部)

https://www.youtube.com/@TamieAsakura/videos

ご参加の方で自身の作品を探したいときは、YouTube の検索窓で、例えば「豊橋 ピッケのつくるえほん きょうこさん」など「豊橋 ピッケのつくるえほん (作者名)」で検索してみてください。

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

instagram: https://www.instagram.com/tamie.asakura/

市民ボランティア「ピッケの会とよはし」(PeKay Toyohashi)さんのFacebook:

https://www.facebook.com/100091953173119

----------------

3月15日土曜日は、豊橋で毎月実施されたワークショップの2024年度合同発表会でした。各会場で参加した子どもたちが、それぞれの年間ベスト作品を持ち寄りました。

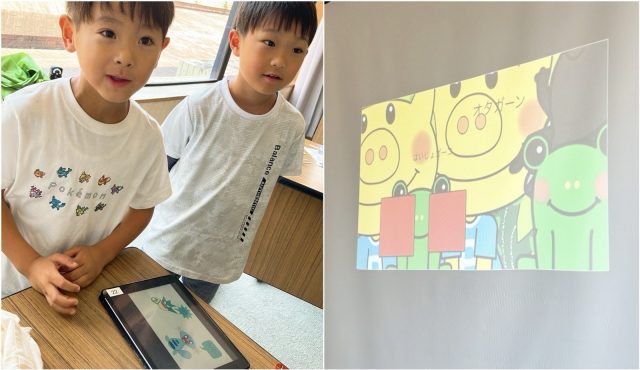

録音をやり直すなど発表作をブラシュアップしたい子たちが、三々五々、別室に集まってきました。手直しだけのはずが、場面を追加したり入れ替えたり、つい熱が入って大がかりに始めている子もいます。さて定刻、皆で集会室へ移り、図書館の遠藤専門員による開会の辞でスタートしました。

この1年の振り返り動画を見たあと、いよいよ作品上映です。1作ずつを皆で観て、質問や感想を言いあいっこしました。羽田保育園の子どもたちも何人か参加してくれて賑やかな会となりました。

たくさんの自作の中から、どうして本作を選んだのかも教えてもらいました。新作から選ぶ子が多いなか旧作を選んだふたりの理由はそれぞれ、「(隠れキャラのように時々登場させていたオリジナルキャタラクターの)ベーとニョロちゃんを取り上げた作品だから」「(独自の競技がいっぱいで)面白いお話だから」でした。

このワークショップの起源は、2018年度に豊橋市が文部科学省「地域の教育資源を活用した教育格差解消プラン」の委託を受け始まった事業「絵本やICTを活用した外国人親子への支援プログラム」に遡ります。豊橋市中央図書館の伊藤孝良館長(当時)を中心に企画・実施されました。あいにく文科省が事業自体を終了したため、2019年度以降は、伊藤元館長を中心とした市民ボランティアの手弁当で続けられています。それを私もお手伝いしています。途中、新型コロナウィルス感染症による中断もありながら、外国人集住地区で継続実施されてきました。

ここまでの約6年半を動画で振り返ってみますね。(各1分半ほどです)

最初期 2018、2019年度の様子です。月1回の午前/午後、外国人集住地区である2つの団地内の集会所で行ってきました。文科省からの予算があった2018年度は母語の通訳者をお願いでき、図書館職員さんが入ってくださる日も多く、加えて、名古屋大学大学院小川明子研究室の協力も得て留学生が参加してくれるなど、手厚い人員で取り組めていた時期です。2019年度の3月に合同発表会を予定していましたが、残念ながら、新型コロナウィルス感染症の流行により中止せざるをえなくなりました。:

その後もコロナ禍の中断が続きました。流行の波をみながら2020年度は3回実施。2021年11月から再開。動画は2022年度の様子です。:

2023年度。これまでご尽力くださった団地自治会の方が高齢になられた等の事情で団地の集会所が利用できなくなり、協力を得て岩田校区市民館と図書館に会場を変更しました。あわせて、図書館での開催回は国籍に関わりなく参加OKとなりました。:

最新の2024年度、この1年間の様子です。:

こうやって通してみると明らかですが、当初の目的であった外国ルーツの子どもたちは徐々に減り、国籍限定を外した図書館での開催回は日本人ばかりとなっています。2018年度の計画時には、外国人親子での参加を想定していました。ところが現実は、両親ともが「ハケン」や「ライン」として働いている家庭が多く、親の同席は望めませんでした。任期付き雇用が多い彼らの生活基盤は脆弱で、コロナ禍の雇止めでやむなく帰国した家族もありました。会場についても、最初の計画では、居住区まで出向くアウトリーチから始めたとしても、いずれは図書館へと繋ぎ図書館で実施するつもりでいました。これも見通しが甘かったです。実際に始めてみると、「図書館」は彼らの生活テリトリーの外であり、親が車で連れて行かねばならないアクセスも、心情としての距離感も、どちらも遠すぎるのだと知りました。対して、団地内の集会所であれば生活圏内、保護者にとっても安心の場で、我が子が出かけてよい場所なのでした。

さらに2023年度以降、会場が岩田校区市民館と図書館に変更になりました。校区市民館は、団地の子どもたちが通う小学校に隣接している上に設備も使いやすく、団地内の集会所から徒歩10分と理想的で、ありがたい、よかったと安堵していました。ところが団地住まいの子どもたちが来ないのです。たとえ物理的距離が近くても遠いのだと、彼らのコミュニティである団地の外へ出るハードルの高さ、心理的距離をつくづく思い知りました。

外国ルーツの子どもたちが、子どもだけでも来れる場所あるいは方法が必要です。他にも、母語ができるサポーターが欲しい、機材の寿命、資金が無い、コアスタッフが伊藤さんと私の2人だけで不安定など課題は山積で、継続できるよう何とかせねばと思っています。

お知恵ありましたらどうぞ貸してください。豊橋近郊の方でお手伝いくださる方、いつでも大歓迎です。子どもたちが物語を生み出す場に立ちあうのは楽しいですよ。

ちょうど「図書館雑誌 2025年3月号」(発行:公益社団法人日本図書館協会)に伊藤孝良さん執筆の原稿が掲載されています。

次回は4月12日土曜日、午前10時~は豊橋市中央図書館3階会議室、午後14時~は岩田校区市民館1階です(主催:市民ボランティア「ピッケの会とよはし」、協力:中央図書館)。図書館での開催回は、国籍にかかわらずどなたでもご参加いただけます。

これまでの作品は、こちらのYouTubeページでご覧いただけます。(全部ではなく一部)

https://www.youtube.com/c/TamieAsakura/videos

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

instagram: https://www.instagram.com/tamie.asakura/

市民ボランティア「ピッケの会とよはし」(PeKay Toyohashi)さんのFacebook:

https://www.facebook.com/100091953173119

----------------

すっかり春の陽気のこの日、先月絵本づくりを行った羽田保育園で発表会でした。

「表現をたのしむ会」(私の時代でいうと「学芸会」)での劇や楽器演奏、鬼役を務めた豆まき、重い杵をふるった餅つき、園庭で鉄棒したこと、お弁当がおいしかった遠足… 長い子では6年通ったという日々を、お話にして語ってくれました。「**ちゃんと**くんと ~しました」一緒にあそんだ友だちの名前が出てくるのも、オリジナル絵本ならではで、いいなぁと感じます。

始まりの笛が「ピー」と鳴りフラフープを「ぐるぐるぐる」回すといった具合にオノマトペで再現し、さらに歌まで歌うという、ドキュメンタリー仕立ての作品もありました。

登園や遠足の場面では頭に園帽を被せています。自分たち年長=緑組さんは緑色、桃組さん赤組さんの妹や弟にはそれぞれの色の帽子を。毎年、園庭の「門」が出てくる作品が多いのも特徴です。送り迎えの場に在るこのカラフルな門は、きっと羽田保育園の子どもたちにとって印象深いのでしょう。

互いの作品を楽しんだあと、先生から嬉しいサプライズがありました。なんと、全員分を製本してひとりひとりラッピングまでしてくださっていたのです。卒園式の準備も大詰めの多忙な中、よくここまでしてくださいました。手渡された子どもたちは大喜び!「紙の絵本に録音は入っていないから、おうちの人に渡す時お話を聞かせてあげてね」と約束しました。

緑組のみなさん、いよいよご卒園ですね。おめでとうございます。

緑組のみなさん、いよいよご卒園ですね。おめでとうございます。

羽田保育園(社会福祉法人 育栄会):

https://www.toyo-ikueikai.jp/nursery/ns01.php

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

instagram: https://www.instagram.com/tamie.asakura/

----------------