今をときめく児童文学作家おふたりと京都でお会いする機会がありました。初対面にもかかわらず、すぐに緊張も解け、サインまで頂いてしまったのでした。

おひとりは、越水利江子(こしみず りえこ)さん。

すでに100冊以上を世に出されていて、児童文学にとどまらず、小説、ファンタジー、時代小説、絵本、伝記など幅広いジャンルを手がけられています。

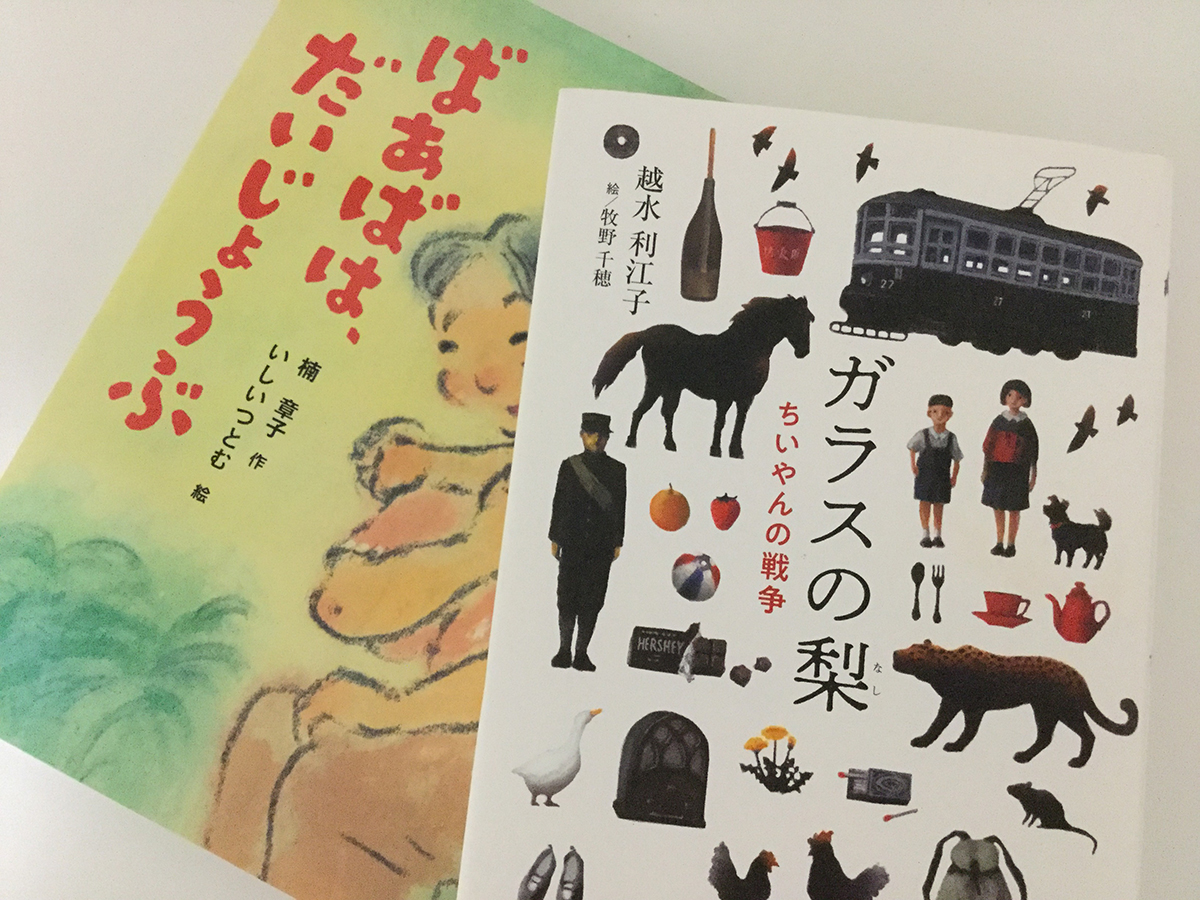

そんな中から、子どもにも大人にも、できれば親子で読んでほしいのが『ガラスの梨 ちいやんの戦争』越水利江子 作、牧野千穂 絵、ポプラ社。

「ちいやん」こと小学3年生の笑生子(えいこ)の眼を通して、戦争で変わっていく日常の生活を描いています。モデルは越水さんのお母さんです。

大阪大空襲のシーンは、読んでいるだけで苦しくて胸が痛みました。書いた越水さんはそれどころではなかったでしょう。書きながらご自身も「ちいやん」として追体験し空襲の中を逃げまどったに違いなく、戦争のむごさ理不尽さを子どもたちに伝えねばと、苦しみながら筆を進められたのではと推察します。

そんな辛いシーンがあっても全体のトーンは健やかです。登場人物のひとりひとりが活き活きと立っていて、日々を生き抜く人間のたくましさや、繋がっていく命の尊さが、誠実に描かれています。成年兄やんが馬のクリの体を川の水で冷やしてやっているシーンは美しく、夕焼けの赤色が見えてくるようです。食べ物の描写も美味しそうなのですよ。難しい言葉や表現は使われていなくて、漢字にはルビがふってあるので、小学4年生くらいから十分に読めると思います。

巻末には68もの参考書籍・戦時資料がリストされています。おそらく資料を読みこむほどに怒りと悲しみが渦巻き、加えて今の時勢への危機感から、長年温めてこられたテーマを今こそ世に出さねばと使命感に似たお気持ちがあったのではないでしょうか。

牧野千穂さんの絵も上質で素敵です。

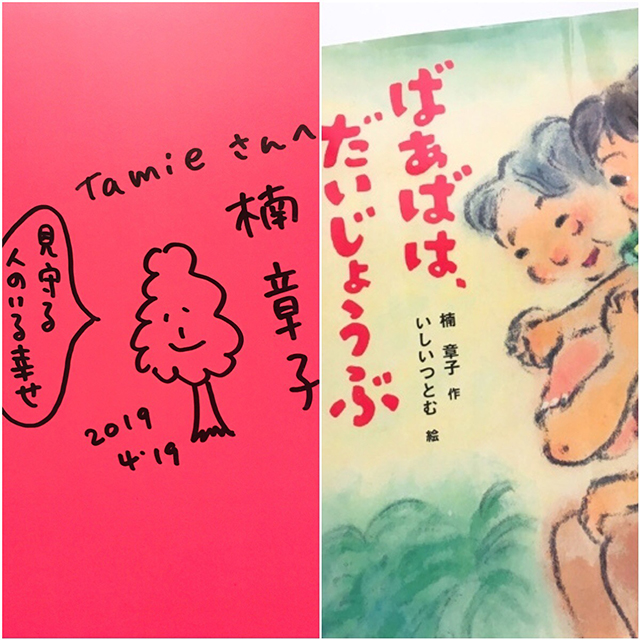

もうおひとかたは、楠章子(くすのきあきこ)さん。

『ばあばは、だいじょうぶ』楠章子 作 、いしいつとむ 絵、童心社 は、認知症を扱った絵本です。

「わすれてしまう病気」になってしまった大好きなばあばを、小学生の「ぼく」(つばさ)の視点から描いています。楠さんは、若年性認知症を発症したお母さんを15年以上も介護なさっていて、その経験をもとにした作品です。

ばあばの気持ちも つばさの気持ちも切なくて、胸がいっぱいになります。なかでもぐっとくるのは、忘れてはいけないとばあばが書いたたくさんのメモを一面に配した場面。この見開きにだけテキストが無い、すなわち静寂なのです。皆がばあばを探しに出払った空っぽの家のばあばの部屋でひとり、つばさとともに(つばさになって)、ひきだしの中のメモを1枚1枚手に取り読んでいる気持ちになります。さらに、あとがきの楠さんの文章にもまた、こみ上げてしまうのでした。「守っているつもりで、じつはいつも守られているのかもしれない。」

さいごを「うん、だいじょうぶ。きょうもわらっていこう。」でしめているのも、楠さんらしいなぁと感じました(って1回しか会ったことないのですけれど)。肩肘はってがんばるというのではなく、やわらかな方なのです。いしいつとむさんの絵が素晴らしくて物語とマッチしています。

おふたりにお会いして、つくるものには隠しようがなく作者自身が現れるのだと感じました。そして、おふたりの作品に共通すると気づいた点が2つあります。

ひとつは、取り上げるテーマ。それぞれ「戦争と平和」「認知症」という大切ではあっても、子どもへの伝え方が難しいテーマに挑んでいること。ご自身の経験や十分な準備の上に確かな筆の力で、見事に子どもへと届く物語と成り、結果、大人の読者をもひきつけます。

ふたつめは、読者への信頼があること。『ガラスの梨 ちいやんの戦争』では、焼夷弾が降る中、幼な友だちの皮膚がずるりとむけ、炎に包まれ黒くこげていく。そんな眼をそむけたくなるシーンもぼかさず描いています。『ばあばは、だいじょうぶ』には、わかりやすいハッピーエンドはありません。どちらも読者を、子どもだからと低く想定していません。読み手を信頼しているのです。

「きっと合うに違いないから紹介したい」と今回の場を設け引き合わせてくださった恩人は、東京からの日帰り。所用があると先に退席してしまいました。その後もいったい何時間おしゃべりしていたことでしょう。越水さんと楠さんは同じ児童文学界の先輩後輩として旧知の間柄で、おふたりのやりとりを聞いているだけでも楽しくて。越水さんは高校時代は演劇部、作家になる前は映画の世界で女優をなさっていたそうで、ご自身が歩んでこられた道がそのまま小説になりそうです。目下、大好きな土方歳三を、史実に基づいた伝記小説として執筆中とのこと。

そうだ、大事なお知らせを。

『ばあばは、だいじょうぶ』が映画化され、上映中です。つばさ役は寺田心くん、ばあば役は冨士眞奈美さん。ミラノ国際映画祭2018外国映画部門で、最年少での主演男優賞と最優秀監督賞(ジャッキー・ウー監督)のW受賞に輝いたそうです。私ももちろん、舞台挨拶付きの上映回チケットを購入済み。スクリーンで観るのが楽しみです。 公式Webサイトはこちら>>