2月15日、大阪芸術大学へ特別講義で伺いました。過去の大学での講義は教育系か情報デザイン系が多く、芸大は初めてです。芸術専攻の合間に教員免許も取っておくのかしらと思っていたら、違いました。独立した学科として「初等芸術教育学科」があるのでした。 → “しょとげい”のカリキュラム

年明けから子ども対象ワークショップがほぼ軒並み中止となってしまった中で、まる一日の対面しかもひとり1台環境というのは嬉しくて、やってみたいことがいっぱい。講話+実践、せっかくの芸大なのでアプリデザインと活動デザインについても話すことにして、となるとアレも見せたいしコレも持って行こうと、張り切って準備しました。

当日は授業期間もすでに終わり、なので成績にも関係なく、このためだけの登校というのに、小学校教諭をめざす3年生と4年生の学生さんたちが出席してくれました。皆さん真剣かつ和気あいあいで、なかでも録音時のチームワークの良さは抜群でした。

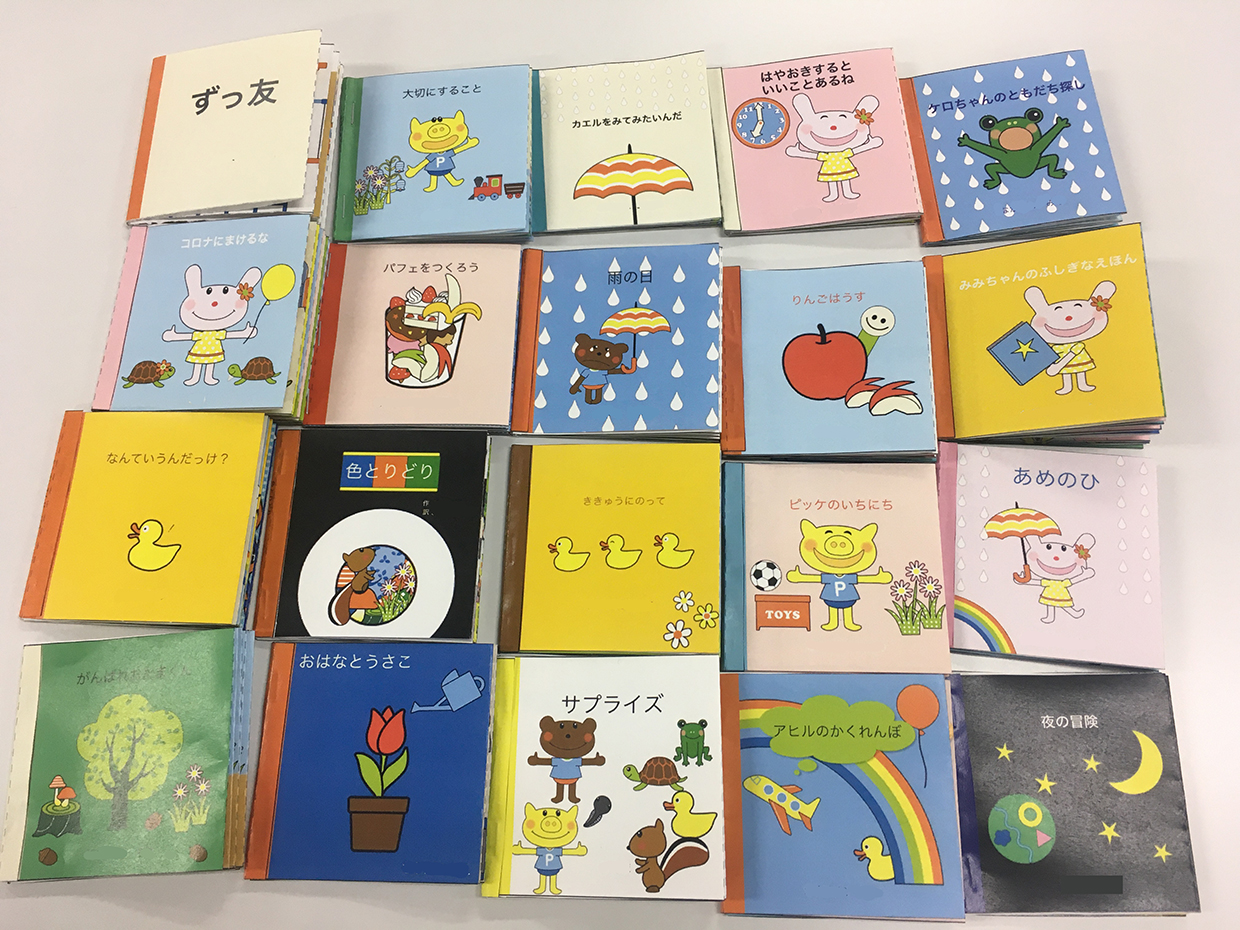

題材は様々で、感染症対策、かくれんぼ、夜のオバケ、パフェをつくる、こんな時なんて言う?、誕生日のサプライズ(でなぜか合体)、絵本の世界へ入る、友だちの引越し、飼育、気球で冒険、早起き等。

終日雨降りだったので雨テーマの作品も多くありました。「水たまりに映る虹」って素敵です。

「色とりどり」は、友人の子ども時代のエピソードから着想を得たとのこと。「リンゴ」とお題を与えられ青リンゴを描いたら「ふつうリンゴは赤色だろう」と言われ、空のお題に夕焼けの空を描いたら「ふつう空は青色だろう」と言われたのだそう。

大阪芸大へは、実は15年くらい前に一度、ジェーン・グドール博士のチンパンジー研究の講演を聴きに来たことがあるのです。あのホールはどこであったのだろうと見回してはみたものの、今回お招きくださった村上優先生がご案内くださるキャンパスは、当時の記憶と結びつけるのをあきらめるほどに未来的な光景でした。

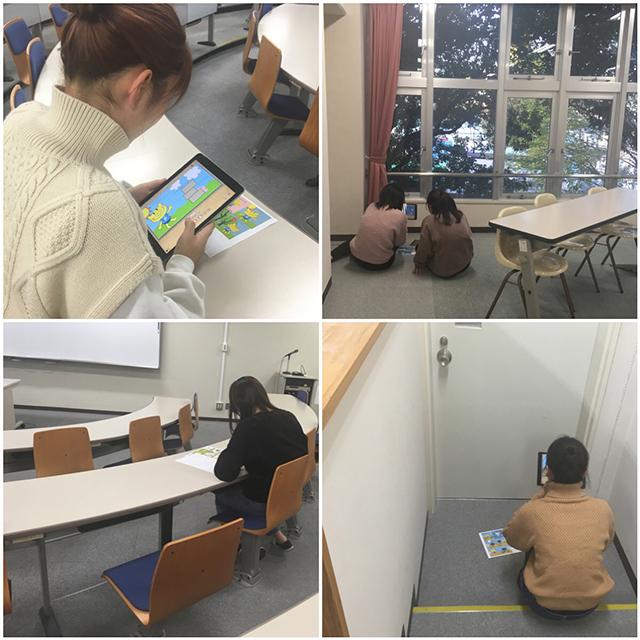

前週の2月9日は、客員教授を務める神戸教育短期大学での授業で、こちらは対面とオンラインのハイブリッド。教室での受講者には1人1台の iPadがある一方、それが無いオンラインの学生さんは、制作時間中は別課題に取り組んでもらうとなり、2通りの授業準備が要ります。私はたまの単発ですが、これを日々なさっている先生方のご苦労いかばかりかと思いました。クラスに社会人の学生さんが何人かいらっしゃいました。熱心さが嬉しくて、しっかり応えようとなります。若い人はもちろんのこと、いちど社会に出た人からも保育や幼児教育の道を目指す人が増えているのは嬉しいです。

大阪芸大の学生さんによる20作品が自動再生されます。

こちらの再生リストからは個別にご覧いただけます。>>「大学生の作品(2021年2月15日@大阪芸術大学)」

----------------

使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad

ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」

----------------