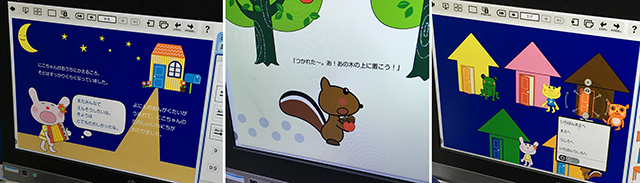

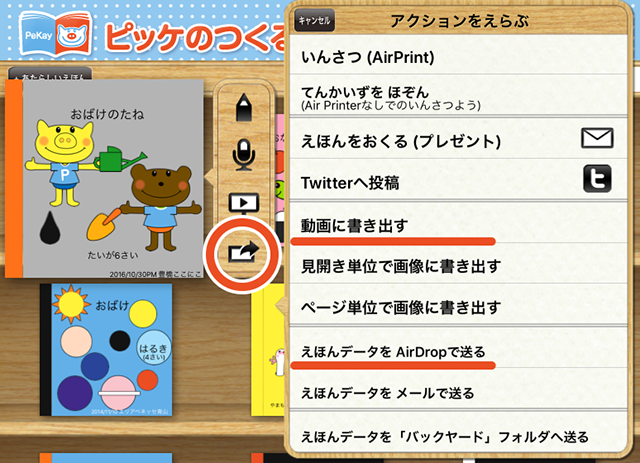

「ピッケのつくるえほん」ver1.5 で、オートセーブ、動画書き出し、えほんデータのAirDrop送受信ができるようになりました。※アップデートにはiOS11が必須です。

アプリを持っている人どおしでえほんデータをやりとりする方法は、これまでメールのみでしたが、もっと簡単に、AirDropでできるようになりました。WiFiが無い環境でもOKなので便利ですよ。

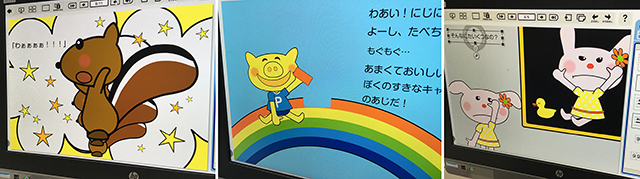

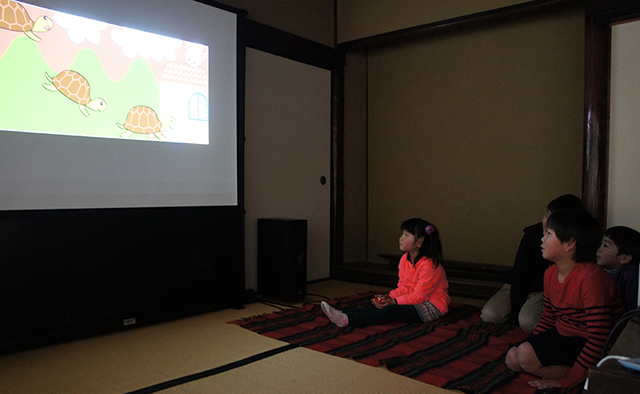

動画は、iPadの「写真」に書き出されます。

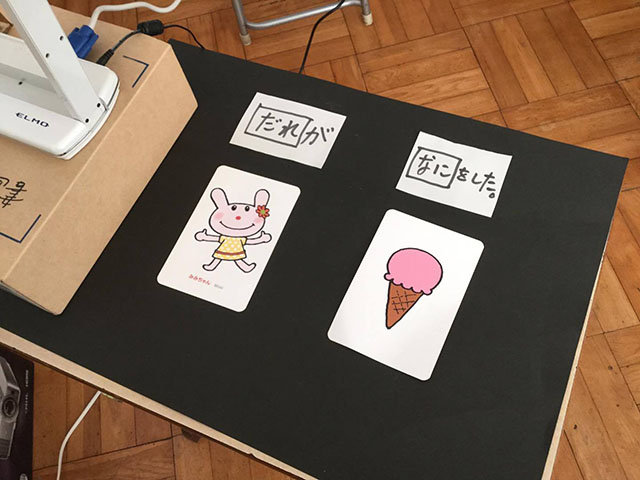

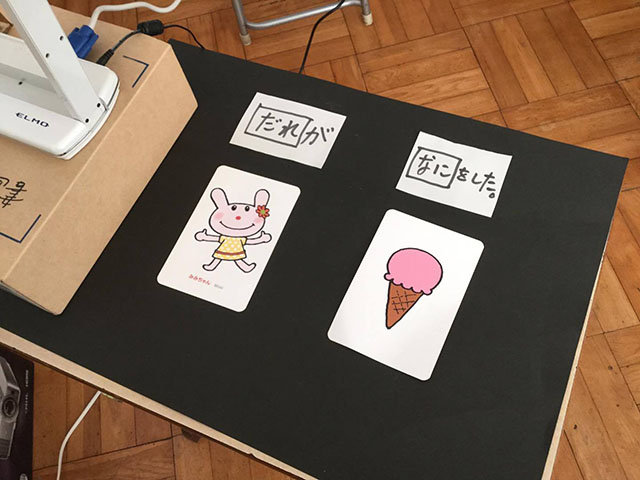

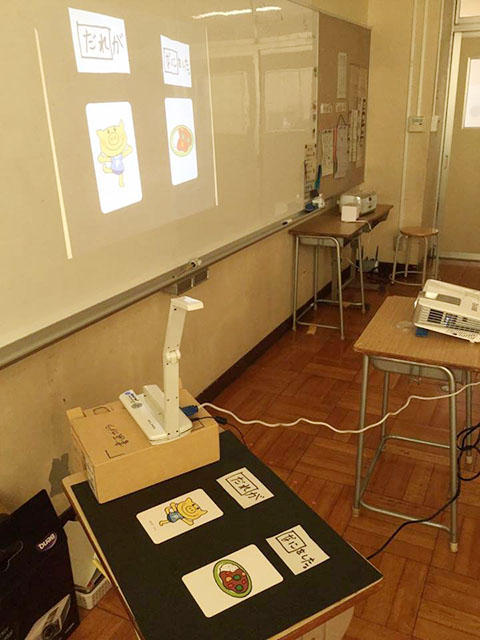

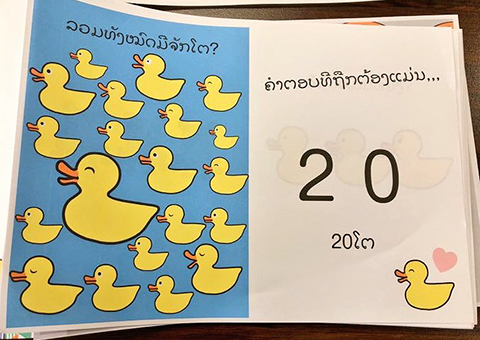

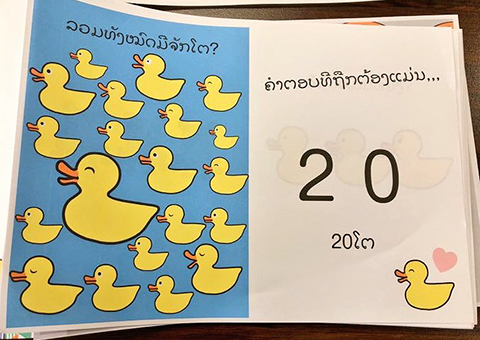

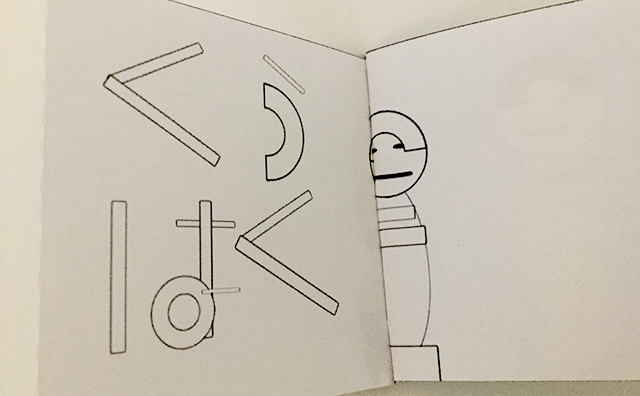

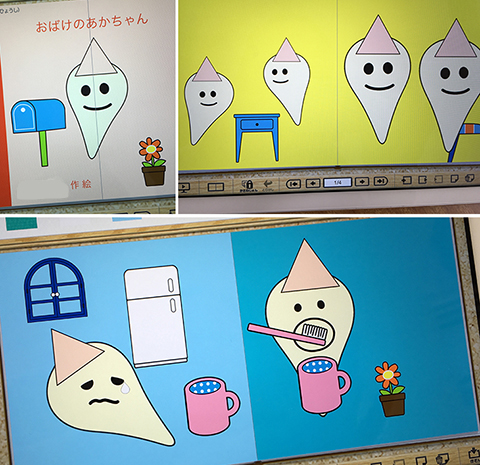

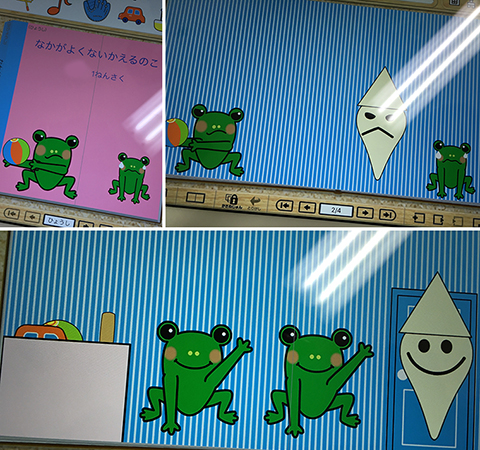

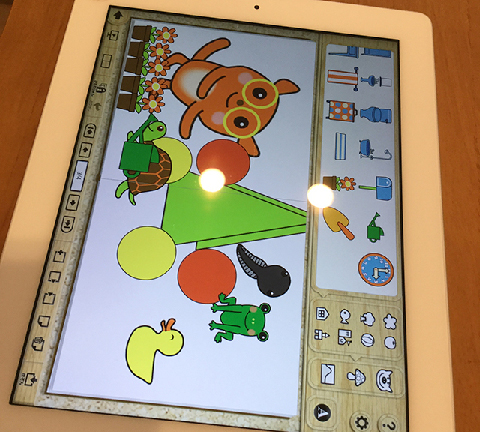

オートセーブになりました。いつもワークショップのとき「保存ボタンを押してね」を言うのが気がねでした。これでようやく、集中している子どもたちに要らぬ声がけせずに済みます。ただ、療育などでインタラクティブ教材として利用するときには、初期状態に戻ってほしいこともあるかと思います。例えば下記のような「どっちが多いかな?」だと、子どもは画面上で動かして考えます。

<初期状態>

<子どもが操作したあと>

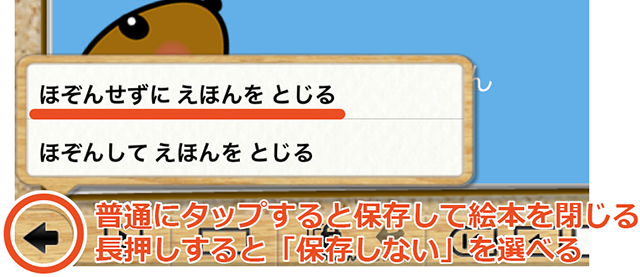

次の子のために、教材としての初期状態のままがよい場合は、「えほんをとじる」ボタンを長押しすれば、保存する/しない二択のダイアログが表示されるので、操作結果を反映しないで絵本を閉じることができます。

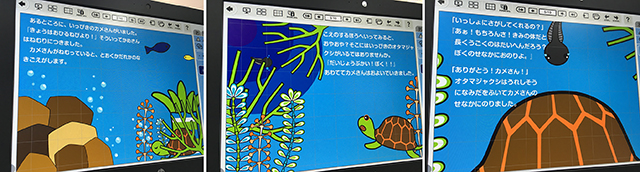

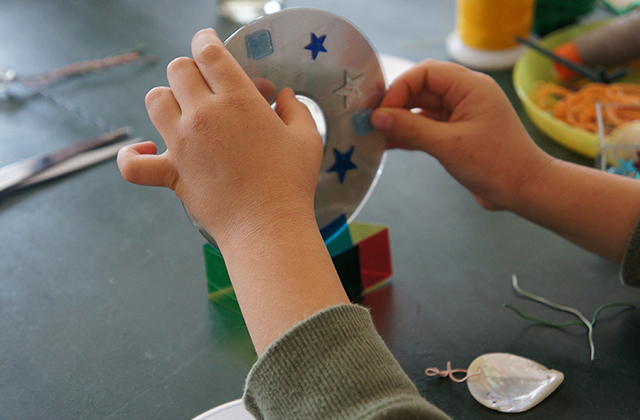

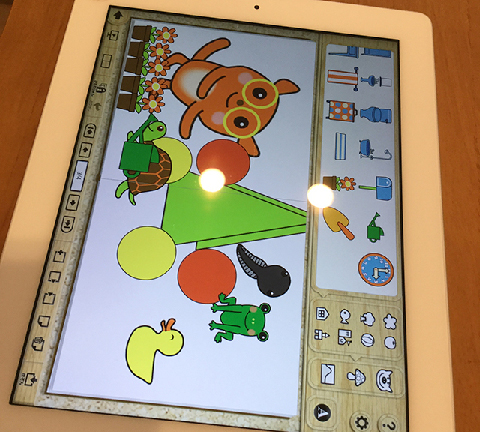

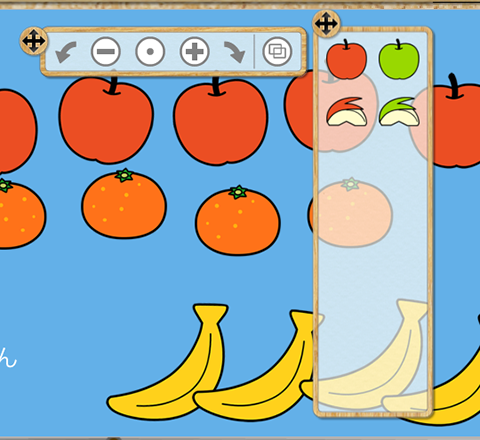

ちょっと脱線しますが、サブパレット類がうるさいときは、

サブパレットの移動ボタンの上でダブルクリックすると最小化されます。この最小状態で画面の端に寄せておけば、子どもがアイテムを動かすときじゃまになりません。

最新バージョンにアップデートして試してみてくださいね!

追記(3/8):オートセーブが上手く効かない場合あることわかり、改善策を試行中です。再度のアップデートかける可能性あります。

追記(3/16):修正版がStoreに出ました。たいへんお待たせしました!

----------------

ピッケのつくるえほん for iPad: http://www.pekay.jp/pkla/ipad

Facebookページ「ピッケ」: http://www.facebook.com/pekay.jp

----------------