今年のクリスマスも玉島の IDEA R LAB へ出かけます。

クリエイティブリユースの拠点 IDEA R LAB(イデア アール ラボ) は、大月ヒロ子さんが、故郷玉島のご実家をリノベーションしてつくられた 情報拠点+実験室+レジデンスです。去年のクリスマスも、のんびり温かな時間を過ごしました。(去年の大人回、子ども回)

子ども回、大人回とも、クリエイティブリユース+ピッケ絵本づくりをします。私自身も毎年とても楽しみにしているゆったりした時間の流れるワークショップです。

ラボ周辺で進行中のプロジェクト(マテリアルライブラリ、アーティストルーム、シェアアパート、ファーム、水辺のキッチン、アゲモラPJ等)を巡ったり、江戸時代の町並みが残る玉島の散策も楽しいので、ぜひ余裕をもったスケジュールでお越しください。ご参加をお待ちしています。

—————————————————–

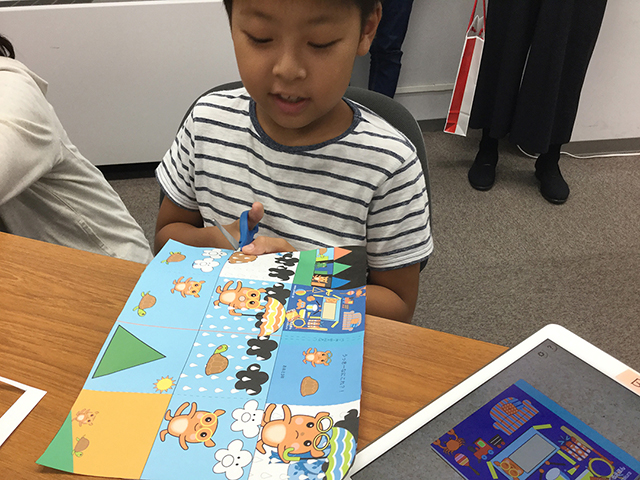

■「クリスマス飾りとちいさな絵本」子ども対象

クリスマスのお届け物をつくろう!

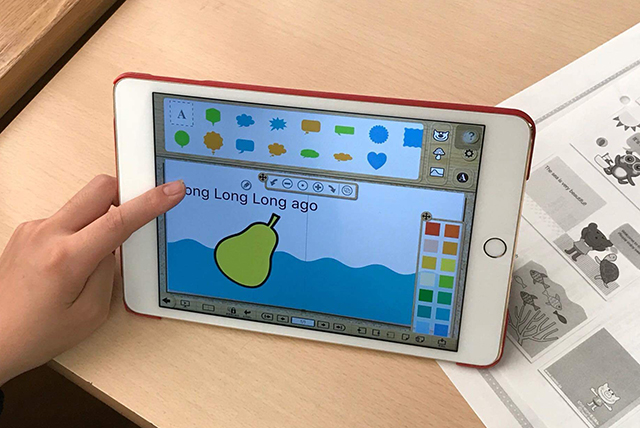

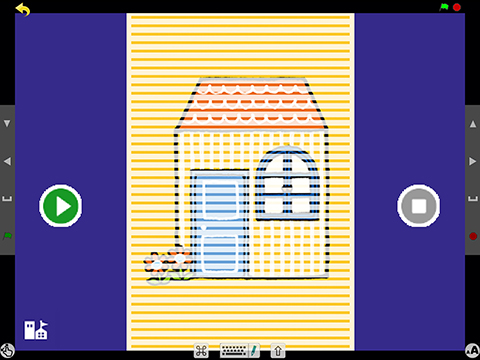

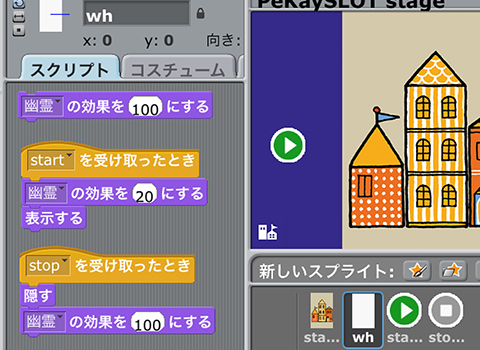

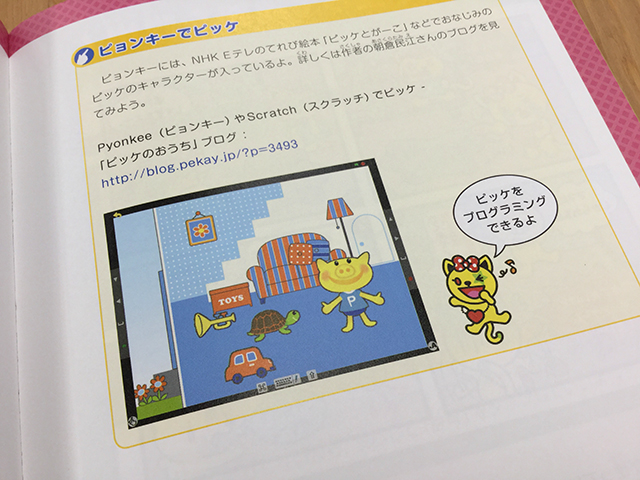

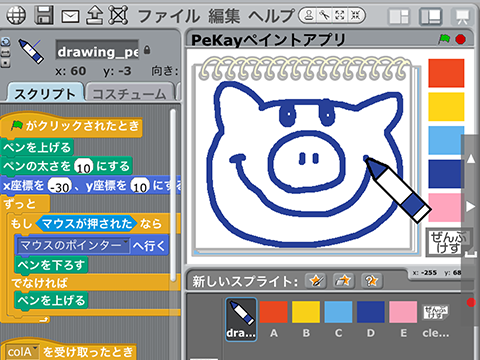

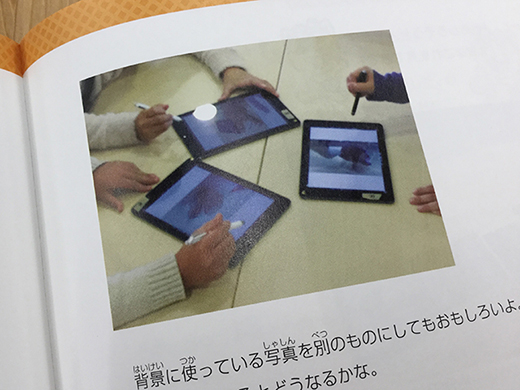

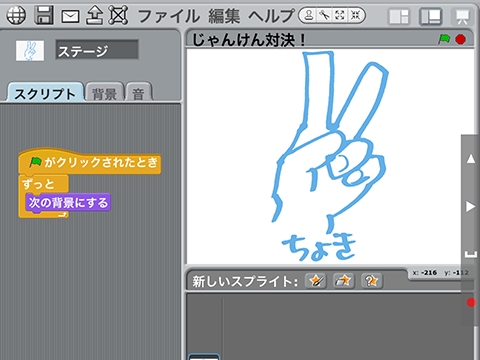

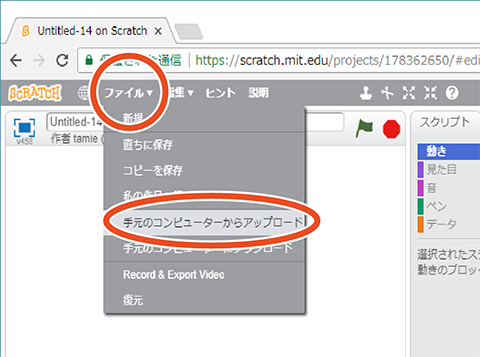

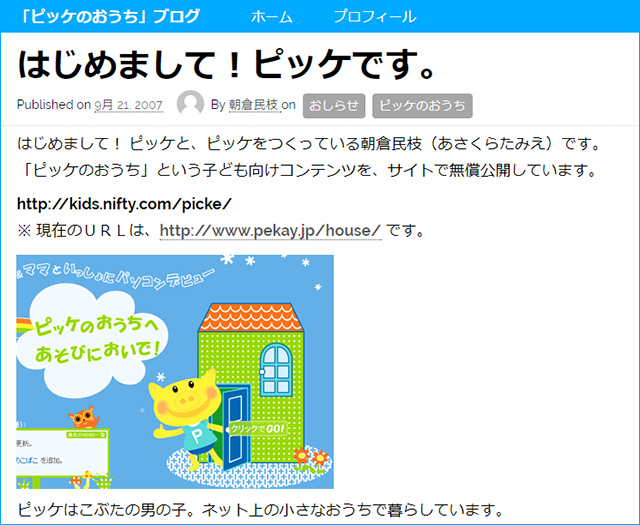

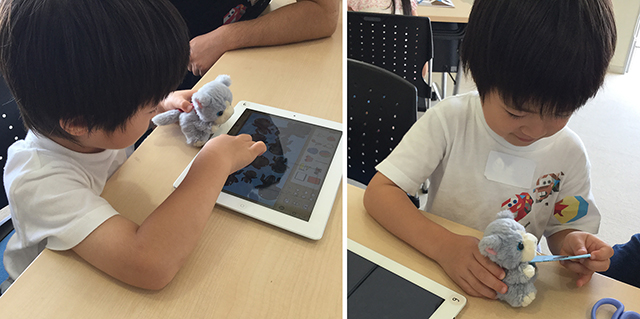

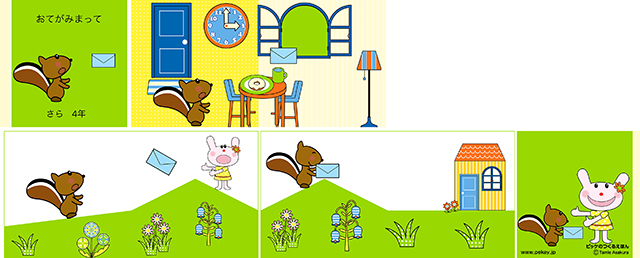

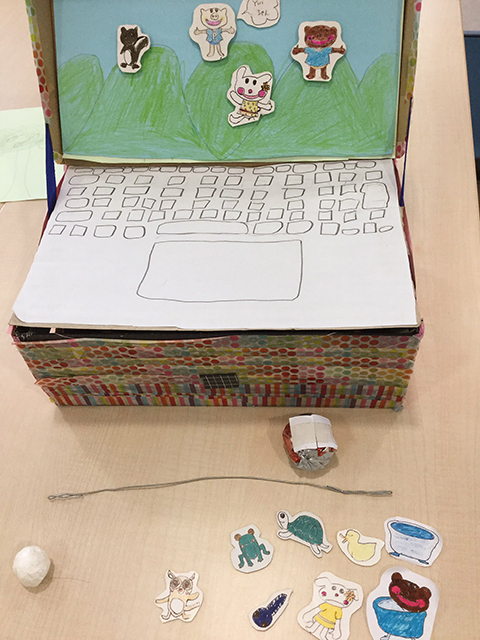

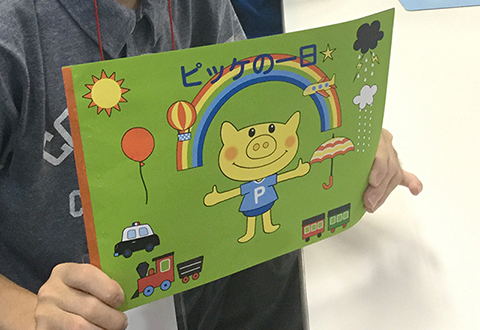

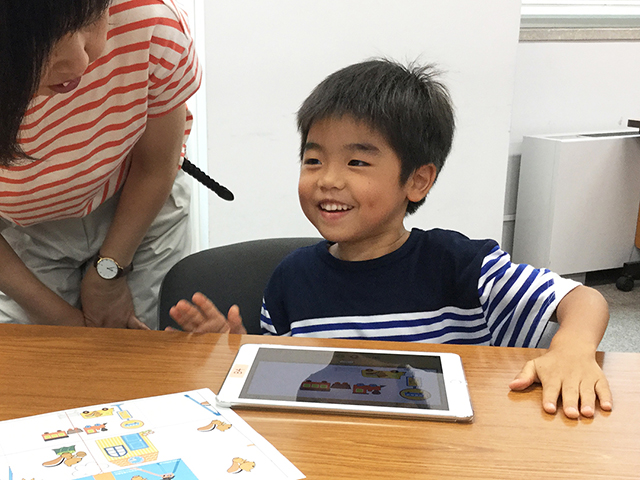

IDEA R LAB マテリアルライブラリーには、宝物のような材料がたくさんあります。さまざまな色や形や手触りの材料の中からお気に入りを見つけて、クリスマス飾りを作ります。できあがったクリスマス飾りに、iPadアプリを使って物語を作り、命を吹き込みましょう。おはなしを声で録音してデジタル絵本、印刷して小さな紙の絵本も作ります。さいごは皆で発表会、どんなクリスマスのお話が生まれるでしょう。

できあがったクリスマス飾りと絵本はお持ち帰りいただけます。スマホやタブレットを触ったことがないお子さんも、安心してご参加ください。「ピッケのつくるえほん」は、楽しく簡単に創作できるようデザインされています。

【日時】12月23日(土曜、祝日) 24日(日曜) 10:00-12:30

【場所】IDEA R LAB(倉敷市玉島中央町3-4-5)

http://www.idea-r-lab.jp/

https://www.facebook.com/IDEARLAB

【対象】4歳~小学生 ※未就学児は親子でご参加ください。

【定員】 8名

【参加費】1,000円(材料費、iPad使用料込み、飲物付)

【講師】朝倉民枝(クリエイター/ピッケの作者)

株式会社グッド・グリーフ:http://goodgrief.jp/

「ピッケのつくるえほん」:http://www.pekay.jp/pkla/ipad

【主催】IDEA R LAB、株式会社グッド・グリーフ

【申込】IDEA R LABの申し込みサイトにご記入ください(先着順)

http://www.idea-r-lab.jp/?page_id=6142

※ 当日の様子をスタッフが撮影させていただきます。写真・動画・作品は、主催者のウェブサイト等広報、講演、論文、書籍等に使用させていただく場合があります。後日のメディアによる取材等に対しても予告なく提供する場合があります。以上をご了承の上、ご参加いただきますようお願いいたします。

—————————————————–

■ 「ちいさな贈り物とちいさな絵本」大人対象

大切な人へ クリエイティブリユースで贈り物

届ける相手に心を馳せながら、IDEA R LAB マテリアルライブラリーにストックされた廃材で、小さな贈り物を作ります。続いて、iPadアプリを使って贈り物に添える小さな絵本を作ります。廃材に手を加えてよみがえらせ、物語を与えることで命を吹き込みます。

できあがった作品と絵本はお持ち帰りいただけます。お茶菓子と温かい飲み物も用意して、ご参加をお待ちしております。

【日時】12月23日(土曜、祝日) 24日(日曜) 14:30-17:30

【場所】IDEA R LAB(倉敷市玉島中央町3-4-5)

http://www.idea-r-lab.jp/

https://www.facebook.com/IDEARLAB

【対象】大人

【定員】 8名

【参加費】3,000円(材料費、iPad使用料込み、お茶菓子付)

【講師】朝倉民枝(クリエイター/ピッケの作者)

株式会社グッド・グリーフ:http://goodgrief.jp/

「ピッケのつくるえほん」:http://www.pekay.jp/pkla/ipad

【主催】IDEA R LAB、株式会社グッド・グリーフ

【申込】IDEA R LABの申し込みサイトにご記入ください(先着順)

http://www.idea-r-lab.jp/?page_id=6174

※ 当日の様子をスタッフが撮影させていただきます。写真・動画・作品は、主催者のウェブサイト等広報、講演、論文、書籍等に使用させていただく場合があります。後日のメディアによる取材等に対しても予告なく提供する場合があります。以上をご了承の上、ご参加いただきますようお願いいたします。

—————————————————–

<宿泊のご案内>

22日(金曜)、23日(土曜、祝日)、宿泊を希望されるご参加の方には、制作活動を行うアーティストのために用意されたレジデンスをご利用いただけます。施設使用料2500円/ひとり。食事は皆で作り、割り勘です。パジャマと歯磨きセットはご持参ください。宿泊ご希望の方は、参加申込みフォームの住所欄に希望日・IN&OUTの時間をご記入ください。

<IDEA R LAB への行き方> 倉敷市玉島中央町3-4-5

車の場合、ラボの前庭に停めることできます。参加申込みフォームの住所欄にご記入ください。

最寄駅は、JR新倉敷駅です。JR新倉敷駅から、両備バスまたは井笠バスで「玉島中央町」バス停下車徒歩3分。バスの時刻表 両備バス 井笠バス

本数が少ないので、バスの時間から逆算して旅程を決めるのがお薦めです。いっそ駅から歩くなら約35分(2.7km)です。

———————————